Buch BESUCHERSCHULE d 7

Die Hässlichkeit des Schönen - Spaziergänge Tempelgänge Paradegänge

Die Hässlichkeit des Schönen - Spaziergänge Tempelgänge Paradegänge

Seite 120 im Original

Die Medien der Vergegenständlichung. Künstlerische Transformation der Medien. Das Buch als Plastik, die Plastik als Geste, die Gesten als Zeichnung, die Zeichnung als Rasenstück, der Park als Schrift, die Schrift als Bild, das Bild als Raum, der Raum als Farbe.

Ich zeige Ihnen ganz kurz jetzt erst einmal ein Beispiel für diese Art von Medientransformation aus dem 18. Jahrhundert und möchte gleich die Bemerkung dranknüpfen, daß die Künstler heute und hier, etwa auf der documenta [6], keine Spinner sind, die sich etwas aus den Fingern saugen, was sie uns als Probleme zumuten, die in Wahrheit gar keine sind. Diese Probleme kennt man schon seit langem, vielleicht hat man ihre Bedeutsamkeit immer anders eingeschätzt, und natürlich hat man zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Mitteln diese Probleme bearbeitet: wie etwa im 18. Jahrhundert in der Holzbibliothek zu Kassel. Da sieht man Bücher nebeneinanderstehen; Bücher haben solche Etiketten, die Etiketten sagen eben: „Achtung, hier wird unterschieden, Hans Meier über die Buche oder Franz Josef über die Birke und so fort.“

Aber diese Bücher sind gar keine Bücher. Diese Bücher sind Holzklötze. Wo eigentlich das Buch über die Buche handeln sollte, steht ein Buchenklotz; und da, wo das Buch über die Birke handeln sollte, steht ein Birkenklotz als Buch im Regal als Buch, so sieht es aus. Es wurde das Buch wurde überführt in ein Objekt, in einen anderen Objektcharakter. Im Inneren dieser Holzklötze sieht man dann die Zweige, die Früchte und Blüten dieser Bäume. Nun, was bringt das? Das zeigen uns gut die Beispiele aus der Abteilung Bücher in der Documenta selbst. Da werden Bücher zu Blätterbüchern, da wird das Werfen mit Büchern zu einer gewollten Art des Umgangs mit Büchern. Da soll man Bücher als Objekte durch Tasten und Anfassen aneignen. Da werden Bücher sogar als Würste oder Hackebeilchen angeboten. Nun, auch das kennen Sie im Grunde, wenigstens aus Witzen; es gibt in diesen Witzen immer wieder Leute, die kaufen sich zwei Meter Goethe, zwei Meter Schiller, aber nicht, um die Bücher zu lesen, sondern um sie an die Wand zu hängen oder zu stellen als Dekorationsstücke. Da werden Bücher also transformiert in Objekte, die als Möbel dienen. Medientransformationen dieser Art kommen in großer Anzahl vor. Was in diesem Fall des Buches erbracht wird, ist etwas, was wir eigentlich auch schon alle immer wissen, nämlich, daß das Buch als Objekt einen ganz bestimmten Einfluß darauf hat, ob und wie wir das Buch nützen. Es gibt Werbepsychologen, die sogar die äußere Gestaltung des Buches als grundlegend dafür halten, inwieweit wir uns überhaupt auf das Buch einlassen. Die Künstler zeigen uns hier, daß die Bücher aus sich heraus noch nichts sind als eben Objekte, die unabhängig vom Text ihr Eigenleben führen, so weitgehend, daß Bücher als Objekte sogar ihre Texte eliminieren können. Auch können Texte als bloße „Bilder“ gelesen werden wie in der Buchkunst des Mittelalters. Der geschriebene, gemalte oder später auch gedruckte Text wird zu einer Vergewisserung über Aussagen für Literaten wie auch für Lesekundige, die in der materialen Gestaltung des Textes eine Art wirklicher „Fleischwerdung“ des Wortes (Gottes) sehen können. Wenn wir an die Texte heranwollen, an die Aussagen, dann müssen wir uns den Texten gegenüber anders verhalten als gegenüber dem Objekt Buch. So unterscheiden zu können zwischen den materialen Zeichen und ihrer gestalterischen Organisation einerseits sowie dem mit ihnen Bezeichneten, muß auf ähnliche Weise trainiert werden wie die Differenzierung der konventionell vorgegebenen Einheiten von Anschauungen und Begriffen. Dazu bietet die Abteilung „Künstlerbücher“ auf der d 6 sehr gute Möglichkeiten.

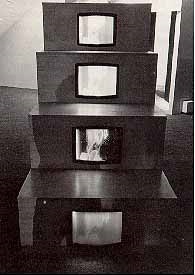

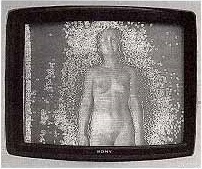

Eine der in meinen Augen gelungensten Arten von Medientransformation wird auf der documenta durch die Japanerin [Shigeko] Kubota angeboten: Die „Fernsehtreppe“, eine mannshohe, hölzerne, von beiden Seiten begehbare Treppe im 3. Stock des Fridericianums. Der Besucher gelangt vor die Kubotatreppe, wenn er eine fest installierte Treppe, die zum Gebäude gehört, hinuntersteigt. In jede Stufung ihrer Treppe baute Kubota einen Fernsehschirm ein; auf den Schirmen laufen Programme, die man leicht identifiziert: Sie zeigen jeweils in verschiedenen Perspektiven eine Frau, die gerade eine Treppe hinuntersteigt.

Die Kubota-Treppe, die Fernsehplastik „Treppe“, entstand aus einer Medientransformation, aus der Umwandlung von Malerei ins Medium Fernsehen. Warum, wieso? Wir sehen hier ein Gemälde von [Marcel] Duchamp, 1916 entstanden. Es zeigt eine Frau, die eine Treppe hinuntersteigt, und zwar hatte Duchamp seinerzeit den realen Vorgang des Treppensteigens umgesetzt in ein 2-dimensionales Gemälde, was ja eigentlich eine gewisse Einschränkung bedeuten müßte. Für Duchamp bot die Umsetzung eines 3-dimensionalen in ein 2-dimensionales Gemälde die Möglichkeit, eine Beziehung zwischen zeitlichen und räumlichen Prozessen herauszuarbeiten. Man sieht auf dem Gemälde von Duchamp das zeitliche Nacheinander beim Hinabschreiten als räumliches Nebeneinander der einzelnen Schreitpositionen. Man sieht ein und dieselbe Person 1, 2, 3, 4, 5 mal nebeneinander als Ausdruck für das zeitliche Nacheinander im realen Schreitvorgang. Räumliches Nebeneinander kann somit als zeitliches Nacheinander gelesen werden, oder: Zeitliche Prozesse können ebenso wie räumliche Anordnungen simultan gelesen werden. Kubota bearbeitet nun noch einmal das Duchampsche Vorgehen, wobei ihr Ausgangspunkt bereits das Duchampsche Resultat ist. Ihre Transformation des Duchampschen Gemäldes in eine Fernsehplastik, deren Erfassung dem Betrachter nur möglich ist, wenn er selber auch noch die Fernsehplastik beschreitet (also genau den Vorgang vollzieht, den Duchamp zeigte), erweitert Duchamps Gemälde.

Kubota übersetzt das Duchampsche Gemälde in den 3-dimensionalen Vorgang, wie Duchamp den 3-dimensionalen Vorgang in ein 2-dimensionales Gemälde übersetzt hatte. Denn mit dem Medium Fernsehen lassen sich auf den verschiedenen Monitoren in der Treppe zugleich die verschiedensten Ansichten vom Treppensteigen wiedergeben. Duchamp zeigt ja die von ihm dargestellte Frau immer nur im Profil. Kubota zeigt die Duchampsche Frau simultan auf den Monitoren im Profil, von vorn, von oben, von hinten und von unten. Wenn man die Kubota-Fernsehbilder tatsächlich simultan sieht, was gar nicht so leicht ist, dann kommt man zu einer Auffassung von Darstellung, wie sie den Kubisten schon vor Duchamp bekannt war. Frau Kubota bietet zugleich eine subtile Kritik an Duchamp in seiner Zeit (gegenüber den Kubisten kam er mit seinem Bildprogramm reichlich spät) und andererseits zeigt uns Frau Kubota, daß bis auf den heutigen Tag die Darstellungs- und Auffassungsweisen der Kubisten für die Bildwelt unseres Alltags noch gar nicht genutzt werden, obwohl das Medium Fernsehen geradezu dafür prädestiniert ist, die Erkenntnisse der Kubisten sinnvoll zu nutzen.

Ein anderes sehr subtiles Beispiel für Medientransformation: Wenn man auf die Karlsaue geht, sieht man schon von weitem auf dem Bowlinggreen einen quadratischen Wall aus Rasen.

Umgrenzungen, Abgrenzungen, haben wir gehört, bedeuten uns immer „Achtung, hier wird etwas unterschieden, hier geht es um Bedeutungen“. Man bemerkt schnell, daß das Rasenstück innerhalb der Umgrenzung mit deutlicher Absicht vollkommen tischförmig eben angelegt wurde, im Unterschied zu den umgebenden Rasenstücken des Bowlinggreen. Was geschieht? Zunächst sieht man das Ganze als ein Rechteck oder gar Quadrat, also als grafische Formation. Wir sind aber darauf trainiert, grafische Formationen auf Papier oder Leinwand zu identifizieren. Durch die Ausbildung der grafischen Formation auf dem Rasen und durch den Rasen werden wir veranlaßt, den Rasen als eine Art von Plan und Papier oder Leinwand anzusehen. Dann aber wird es uns möglich, die weitgehend willkürlichen Bewegungen anderer Besucher innerhalb des Quadrats so zu betrachten wie Bleistifte, die auf Papier Figuren ausziehen. Schließen wir die Bewegungsformen der Besucher in unserer Vorstellung zu ausgezogenen Figurationen zusammen, dann scheinen die sich bewegenden Besucher mit ihren Füßen auf dem Rasen zu zeichnen oder zu schreiben. Es bildet sich in unserer Vorstellung eine Gehschrift, beziehungsweise ein Gehbild aus. Auch das dürfte Ihnen im Grundsätzlichen bekannt sein, wenn Sie etwa in Ihrer Wohnung die durch regelmäßiges Begehen auf dem Teppich sichtbar werdenden Abnutzungsspuren wie eine Grafik lesen; wer diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, dürfte sich zumindest an seligen Kinderjokus erinnern, wenn die Knaben in die Fläche weißen Schnees Schriftzüge und Bildchen pinkelten.

Ein anderes Beispiel von Medientransformation, diesmal die Transformierung von plastischen in grafischen Ausdruck. Vor zwei weißen, rechtwinklig zueinanderstehenden Wänden baut Nigel Hall gleichsam Bleistiftstriche als Drahtplastik aus. Der Betrachter bewegt sich vor dieser Drahtplastik. Durch die Verschiebungen in der Bewegung entstehen aus ein und demselben Gefüge des Drahtgestänges eine Unzahl ganz verschiedener grafischer Formationen oder Bilder. Was bringt diese Konstruktion? Wollte man eine gleich große Anzahl verschiedener grafischer Formationen tatsächlich mit Bleistift oder Kohle auf Papier erzeugen, dann brauchte man dazu eine Ausstellungsfläche von rund 80 km; vom Arbeitsaufwand, diese zahllosen grafischen Blätter herzustellen, ganz zu schweigen. Nigel Halls Überführung plastischer in grafische Wertigkeiten durch Transformierung der entsprechenden Medien erhöht also mit minimalsten Mitteln auf kleinstem Raum die Variationsmöglichkeiten seines Ausdrucks ganz erheblich.

Wenn man aus einiger Entfernung vom Friedrichs-Platz auf den Portikus des Fridericianums sieht, dann wirkt das dort angebrachte Kreuz von [Reiner] Ruthenbeck flach, also grafisch. Ein grafisch flaches Kreuz lesen wir z. B. auf einem Wahlzettel als Zustimmung zu jemandem oder (merkwürdig genug für unsere Kultur) als Ablehnungszeichen, d. h. eine Aussage wird durchkreuzt, verneint, ja zerstört (leider haben immer noch einige Besucher der documenta das dringende Bedürfnis, ihre Ablehnung einiger Werke dadurch auszudrücken, daß sie sie durchstreichen). Aus der Ferne lesen wir also Ruthenbecks Kreuz als grafisches Zeichen, im Spektrum der Bedeutungen zwischen Zustimmung und Ablehnung – vielleicht der gesamten documenta, da sich Ruthenbecks Arbeit ja vor dem zentralen Eingang zur documenta befindet. Wenn man aber näher herankommt, bemerkt man, daß Ruthenbecks Kreuz gar nicht flach auf dem Portikus angebracht ist, sondern daß es eigentlich plastisch gelesen werden sollte. Plastik definiert den Bewegungs- oder Handlungsraum, und wir bemerken, daß das Ruthenbecksche Kreuz auch so von Besuchern gelesen wird, wenn sie unter dem Kreuz zwischen den Säulen hindurchgehen. Sie ducken sich, als griffe der Ruthenbecksche Raumkörper unmittelbar in ihre Bewegungsmöglichkeit ein: das ist um so auffälliger, als ja das Kreuz so hoch angebracht ist, daß sich niemand an ihm tatsächlich stoßen könnte.

Die gegenwärtig bekanntesten Beispiele für Medientransformation demonstrieren die Fotorealisten. Hier ein Gemälde von Chuck Close. Normalerweise fragen sich die Leute, was das denn für eine künstlerische Leistung sein soll, ein vergrößert vorliegendes Farbfoto penibel auch noch auf eine riesige Leinwand zu malen. Was man so gut fotografieren kann, das brauche man nicht auch noch zu malen. Aber: Chuck Close und die anderen Fotorealisten malen gar nicht, was auf den Fotos zu sehen ist, also Frauen, Volkswagen, Rennpferde etc. Durch die Überführung des Mediums Fotografie in Malerei wird durch Malerei erst die spezifische Bilderzeugung durch Verwendung von Fotooptiken sichtbar.

Die Fotooptik ermöglicht es z. B., ein Bildfeld von einem einzigen, präzisen Schärfepunkt her zu lesen, wobei charakteristische Unschärfen entstehen. Es hat in der Geschichte der Malerei eine derartige Auffassung eines Bildfeldes nicht gegeben. Wenn also ein Foto in wochenlanger Malarbeit in ein Gemälde übersetzt wird, entsteht als der Nutzeffekt (erinnern Sie sich an die Zeitung, die eine Handtasche ist?) Erkenntnis über die Leistungen der Erzeugung von Bildern, die in unserer Kultur erst durch die Verwendung von Fotooptiken möglich wurden. Gemalt wird nicht, was auch das Foto zu zeigen scheint, sondern gemalt wird, wie das Fotografieren unsere Fähigkeit verändert hat, Bilder zu lesen. Die Übertragung in das Medium Malerei läßt dieses Spezifikum erst offensichtlich werden. Aber nicht nur der Einfluß von Fotooptik auf Bilderzeugung ist für die Fotorealisten von Interesse. Auch unsere ganz anderen Arten, Fotos zu nutzen, sollen deutlich werden. Wenn man in einer Gemäldegalerie z. B. Riesenformate sieht, dann treten die Betrachter instinktiv so weit zurück, daß sie die Riesengemälde wieder in annähernd natürlichen Proportionen sehen. Gegenüber Fotos besteht diese Gewohnheit nicht. Fotos haben eine viel kleinere Konfrontationsdistanz als Gemälde. Die Fotorealisten wollen uns auch dazu veranlassen, gegenüber Gemälden eine so geringe Distanz zu wählen, wodurch wir die Gemälde auf ganz andere Weise in ihrer physischen, körperlichen Realität erleben können. In der d 5 haben wir deshalb durch räumliche Anordnung dafür gesorgt, daß die Betrachter nicht weiter als 2 m vom Gemälde des Chuck Close zurücktreten konnten. Was wir im Alltag kaum noch bemerken, wie uns nämlich die Optiken z. B. an das Gesicht eines Menschen heranbringen (bis wenige Zentimeter vor die porenzerklüftete Gesichtshaut), das soll uns bei den Fotorealisten bewußt gemacht werden und uns stimulieren, auch die physische Körperhaftigkeit von Farben und Formen zu erleben.

Ein ganz anderes Beispiel für Medientransformation bietet Noriyaki Haraguchi mit seiner Wanne, gefüllt mit Altölresten. Die Wanne steht so im Raum, daß zwischen Wannenrand und Wand nur ein Fußbreit Standfläche bleibt; die Betrachter müssen also ganz nahe an die Wanne heran. Wenn man da steht und auf die Oberfläche des Öls schaut, passiert einem etwas ganz Merkwürdiges, aber Gewolltes. Eben noch haben wir den Eindruck, in der Wanne sei eine Flüssigkeit, die Tiefe hat, man mußte sich förmlich zurückbeugen, um nicht dem Eindruck zu erliegen, in diese Tiefe gesogen zu werden. Dann aber schlägt die Wahrnehmung plötzlich um, und man hat das Gefühl, die schwarze Fläche sei wie polierter Marmor, glatt geschliffen und hart, also das ganze Gegenteil von tiefer Flüssigkeit. Was nun erreicht werden soll, ist, nicht nacheinander, sondern in ein und demselben Augenblick zu sehen und zu empfinden, daß der Wanneninhalt flüssig ist und damit Tiefe hat und andererseits marmorhaft und glatt eine Oberfläche bietet, auf der man angenehm gekühlt sitzen oder liegen könnte.

Der Reuterraum: Man kommt heran und sieht, daß man es mit einem rundum gleichförmig gekachelten Raum zu tun hat, der nach hinten abgekrümmt ist, so daß man seine hintere Begrenzung zunächst nicht sehen kann. Um sie zu sehen, folgt man dem gekrümmten Raum und landet schließlich vor einer Treppe, deren erste vier Stufen tatsächlich beschreitbar sind, bis man mit dem Kopf an eine Wand stößt: die reale räumliche Begrenzung, die aber durch eine 2-dimensionale bildliche Darstellung des gleichen Raumes noch weit in die Tiefe fortgesetzt wird.

Das 2-dimensionale Tafelbild ist genauso strukturiert, so gleichförmig wie der gesamte reale Raum; nichts als immer die gleichen Kacheln. Im Sinne unserer Frage, wie Bedeutungen durch Unterscheiden aufgebaut werden, ist man durch Reuter aufgefordert, als Begeher des Raumes selber herauszufinden, was denn nun der Unterschied zwischen 2-dimensionalem Bild und 3-dimensionalem Raum sei. Woran orientiert sich unsere Wahrnehmung, wenn die Strukturen von Raum und Bild optisch vollständig identisch sind. Auch dazu eine Erinnerung an unser Alltagsleben. Viele sogenannte moderne Architekturen in unseren Straßenzügen sind ähnlich karg strukturiert wie der Reutersche Kachelraum. Legebatterie über Legebatterie über Legebatterie in Fertigbauweise mit immer denselben Elementen. Von der Straße her erleben wir die Fassaden in erster Linie als 2-dimensionale Bilder. So gesehen sind diese Fassaden äußerst gestaltungsarm und langweilig und abstoßend. Wenn wir die Fassaden aber als Außenbegrenzung für die Gebäude selbst lesen und uns vorstellen, daß sich die auf der Fassade angedeutete Struktur im Inneren genauso schemenhaft fortsetzt, verschwindet für den Betrachter die Möglichkeit, die 2-dimensional gelesene Fassade von einer 3-dimensionalen Raumvorstellung zu unterscheiden; damit geht das Spannungsverhältnis zwischen Innen und Außen, zwischen Fassade als Außenwand der Gebäude und Fassade als Innenwand des Straßenraums verloren. Und es entsteht jener fürchterliche Eindruck von Orientierungslosigkeit und Bedeutungslosigkeit, den inzwischen wohl der größte Teil der Bevölkerung angesichts solcher Architekturen empfindet.

Aus diesem Beispiel der Documentaabteilung „utopisches Design“ [ohne Bild] läßt sich unmittelbar ablesen, wie das Unterscheiden durch Abkoppelung festgefügter Anschauungen von ebenso festgefügten Begriffen als kreativer Prozess verstanden werden kann. Zunächst haben wir bei diesen Objekten das Vorstellungsbild „Auto“ auf ganz natürliche Weise ausgebildet, denn da gibt es Räder, Achsen und deren körperhafte Verbindung, die uns autohaft anmuten. Gemeint sind aber diese Objekte nicht als Autos, auch nicht als utopische, sondern als Hinweise auf unsere inzwischen durch Typisierung und Standardisierung stark eingeschränkte Fähigkeit, unter Automobil (dem „Sich-selbst-bewegenden“) noch etwas anderes zu verstehen als jene Apparate, die unsere Städte bevölkern. Dazu wäre es nämlich nötig, die Anmutungsqualitäten von Formen mit anderen Begriffen zu koppeln, ein Vorgang, wie er sich in der Technikgeschichte häufig abspielt. So war eine große Anstrengung von Abkoppelung notwendig, um die Bugs von Schiffen nicht mehr als scharfe Schneiden zu bauen, sondern als stumpfe Tropfen. Unsere Alltagsvorstellung koppelt das Bild der Schneide mit dem Begriff des Verletzens, des Eindringens. Alles Scharfe hat bei uns die Vorstellung von „schneiden“ zur Folge. Aber das ist gar nicht die optimale Art, in der ein Schiffsbug das Wasser zu durchschneiden vermag. Ökonomisch viel optimaler ist es, den Bug als stumpfen Tropfen zu formen, was, wie gesagt, erst möglich war, als man den kreativen Einfall hatte, anstatt der Schneide eine ganz andere Form, eine ganz gegenständliche Form mit dem Begriff des möglichst widerstandslosen Eindringens zu verbinden.

Übrigens läuft ja gerade der neue Hitlerfilm, da ist es vielleicht angebracht zu erwähnen, daß Hitler diesen kreativen Einfall hatte, wenn auch nicht für die Schiffsbauindustrie, sondern für die Symbolisierung der von ihm kraftvoll und unaufhaltsam geführten „Bewegung“. Er machte den Parteikünstlern klar, daß man eine kraftvolle und unaufhaltsam aufsteigende Bewegung nicht mehr, wie bis dahin üblich, mit Bündeln von Pfeilen symbolisieren kann, die von links unten nach rechts oben durch die Diagonale des Bildfeldes schießen. Das war ihm nicht modern genug. Geballte Kraft, Undurchschaubarkeit, furchterregende Anmutung, das Durchbrechen jeden Widerstands schien ihm besser und zeitgemäßer in stromlinienförmiger Umgestaltung einer Kugel ausdrückbar zu sein.

So, und nun eine erste Zusammenfassung: nehmen wir mal an, wir hääten jetzt mitbekommen, daß Bedeutungen nicht in den Dingen, sondern durch das Unterscheiden von Dingen erst entstehen und daß dieses Unterscheiden als ein Abkoppeln der gewohnheitsgemäß immer schon vorgegebenen Einheit von Anschauung und Begriff, von Vorstellung und Name geschieht. Und wir hätten auch bemerkt, daß die Abkoppelung ganz entscheidend verstärkt werden kann, indem man die Medien, in denen Anschauung und Begriff vergegenständlicht werden, ineinander überführt, je unvereinbarer die spezifischen Medienleistungen, desto größer der Effekt. Wir hätten dann durch irgendein Tun irgendwelche Bedeutungen aufgebaut, so muß es jetzt um die entscheidende Frage gehen, in welchem Verhältnis dieses unser Tun, also die mediale Vergegenständlichung und die Bedeutung stehen. Wieder ein Beispiel aus dem Alltag, das Ihnen vertraut sein wird.

Eine junge Dame bittet ihren Freund, ihr zu sagen, daß er sie liebe. Er sagt: „Bitte schön, nun also, es ist eigentlich klar, aber ich sag's dir, ich liebe dich.“ Worauf sie sagt: „Das kann ja jeder sagen, ist das alles?“ Dann fängt er an, Gedichte zu schreiben, er macht ihr Geschenke, er trollt sich mit ihr ins Restaurant, er tummelt mit ihr auf dem Rasen, macht kurz alles das, was wir alle tun würden, wenn wir jemandem bekunden, daß wir ihn lieben. Aber diese Frau sagt eben: „Das ist ja alles bloß totes Zeug, beschriebenes Papier, wertloses Material, das ist doch nicht die Liebe, du sollst mir sagen, daß du mich liebst, du sollst mir zeigen, daß du mich liebst.“ Ja nun, diese junge Frau hat ganz recht, die Umarmungen sind nicht die Liebe, ein Liebesgedicht ist nicht die Liebe. Aber, und da hat der junge Mann nun wieder recht, man kann ohne Umarmungen und ohne diese Liebesgedichte nicht wissen, was denn das sei, die Liebe, was das für eine Bedeutung hat, diese Liebe zu zeigen. Mit anderen Worten, die Objekte sind nicht die Bedeutung, aber ohne diese Objekte, ohne unser Tun, unsere medialen Vergegenständlichungen gibt es keine Bedeutung. Wir fragen jetzt also nach dem Verhältnis zwischen Umarmung und Liebe oder zwischen den Objekten, die da an der Wand hängen, und ihren Bedeutungen.

Buch · Erschienen: 1985 · Autor: Brock, Bazon · Herausgeber: von Velsen, Nicola

Action Teaching · Termin: 24.06.1977 · Veranstaltungsort: Kassel, Deutschland · Adresse: Fridericianum, Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel