Mit Florence Nightingale, Bertha von Suttner, Marie Curie oder Fanny Moser etablierte sich zum Ausgang des 19. Jahrhunderts ein neuer Typ von gesellschaftlicher Autorität durch den Wandel des Bildes der Frau.

Angesichts der allgemeinen Abstumpfung kulturellen Wissens durch kapitalistische Warenpropaganda scheint heute kaum jemand nachvollziehen zu können, wie es auf dem Schlachtfeld von Solferino zur Entwicklung des kulturgeschichtlich weittragenden Begriffs „Schwester“ gekommen ist. Damals völlig unüblich stimulierte der Schweizer Menschenfreund Henri Dunant die Dorfbewohner zur Hilfe für die verletzten Soldaten beider Seiten, indem er ihnen klarmachte, alle diese Männer seien als Verwundete zu Brüdern geworden: „tutti fratelli“. Worauf die noch wahrnehmungsfähigen Verletzten die zur Hilfestellung animierten Mädchen des Dorfes als „tutte sorelle“ begrüßten. „Alle Menschen werden Brüder“ war spätestens durch die Künstlergeneration Schiller/Beethoven und die christlich-pietistische Erziehung geläufig. Aber Schwesterlichkeit als Bestimmung der Frau zur Retterin, zur Pflegerin, zur Bewahrerin der verkrüppelten, hilflosen Soldateska war völlig neu. Goethes „Nachbarin, euer Fläschchen!“ verwies zwar auf anrufbare Hilfestellung bei Ohnmachtsanfällen, aber es war eben die Nachbarin und nicht die Schwester.

Langsam wurde akzeptiert, dass es nicht nur unter Hygienegesichtspunkten, die vor Semmelweiß erst schwach entwickelt waren, nur ein Signalement für die Uniform der Schwestern geben kann, nämlich das nicht nur saubere, sondern jungfräulich reine Weiß. Die Trachten von Ordensfrauen stifteten markante Erscheinungsschablonen für die Gestalt der Schwester bei Dominanz der Kopfbekrönung durch die Haube.

Es ist mehr als ein historischer Treppenwitz, dass ausgerechnet ein männlicher Erfinder bis dato unüberbotener Zerstörungskraft, Alfred Nobel, von einer der ins öffentliche Bewusstsein aufgenommenen neuen Frauenautoritäten (weit jenseits vom bisher etablierten Marien- und Minnekult) veranlasst wurde, Zerstörung als schöpferische Kraft zu etablieren. Bertha von Suttner überredete Nobel zur Stiftung eines neuen Ordens, um dem Gedanken Nachdruck zu verleihen, dass gerade unter Machtgewaltigen, vornehmlich Kriegsherren, das Verständnis für die Gegenposition von Zerstörung, nämlich Frieden, wächst. Nur die Allgewalt der Kraft der Zerstörung bringt die Sehnsucht nach Frieden hervor. So konnte sich der Dynamitproduzent tatsächlich als Friedensstifter verstehen – eine Grundform männlicher Gewaltrechtfertigung, die bis heute sehr beliebt ist.

Dass Frauen wie Madame Curie oder Fanny Moser als bestaunte erste Naturwissenschaftlerinnen Aufmerksam erregten, jenseits kleinbürgerlichen Spotts und Hohns, ist einigermaßen verständlich. Dass aber aus der Bürgerlichkeit entlaufene Frauen wie Fanny zu Reventlow und Else Lasker-Schüler in Domänen männlicher Gottimitatoren Bestimmungsgewalt gewinnen konnten, beweist eine bis dato unbekannte Anerkennung von Frauen als Schöpferinnen. Natürlich gab es zuvor Malerinnen, Musikerinnen und Dichterinnen, die einzelnen männlichen Kollegen Respekt und Interesse abverlangten; beide Hinwendungsformen aber änderten nichts an der üblichen Praxis, Frauen als Objekte und Adressatinnen zu verstehen. Die Tätigkeit von Frauen wurde nur als bloßer Reflex auf männliche Vorgaben gewertet, nicht aber als Autorität durch Autorschaft.

Mit Fanny zu Reventlows Interventionen in die Würdigung und Bewertung männlicher Schöpfungsvisionen wandelte sich das radikal. Was die Herren in München und die Gemeinschaften auf dem Monte Verità als Großauszeichnungen vor sich hertrugen, fiel unter dem Verdikt von Fanny sang- und klanglos in sich zusammen. Das religionsstifterische Pathos männlicher Weltbildproduktion ließ sich nicht länger durchhalten, nachdem die Reventlow mit analytischer Schärfe und Kenntnissen der kulturalistischen Dogmen das zeremoniöse Herrengetue der Lächerlichkeit preisgegeben hatte. Mit ihrem Umzug von München auf den Monte Verità gab die Reventlow auch ein Beispiel für die zukünftige Entfaltung von Kooperationen der männlich-weiblichen Triebkräfte des Geistes.

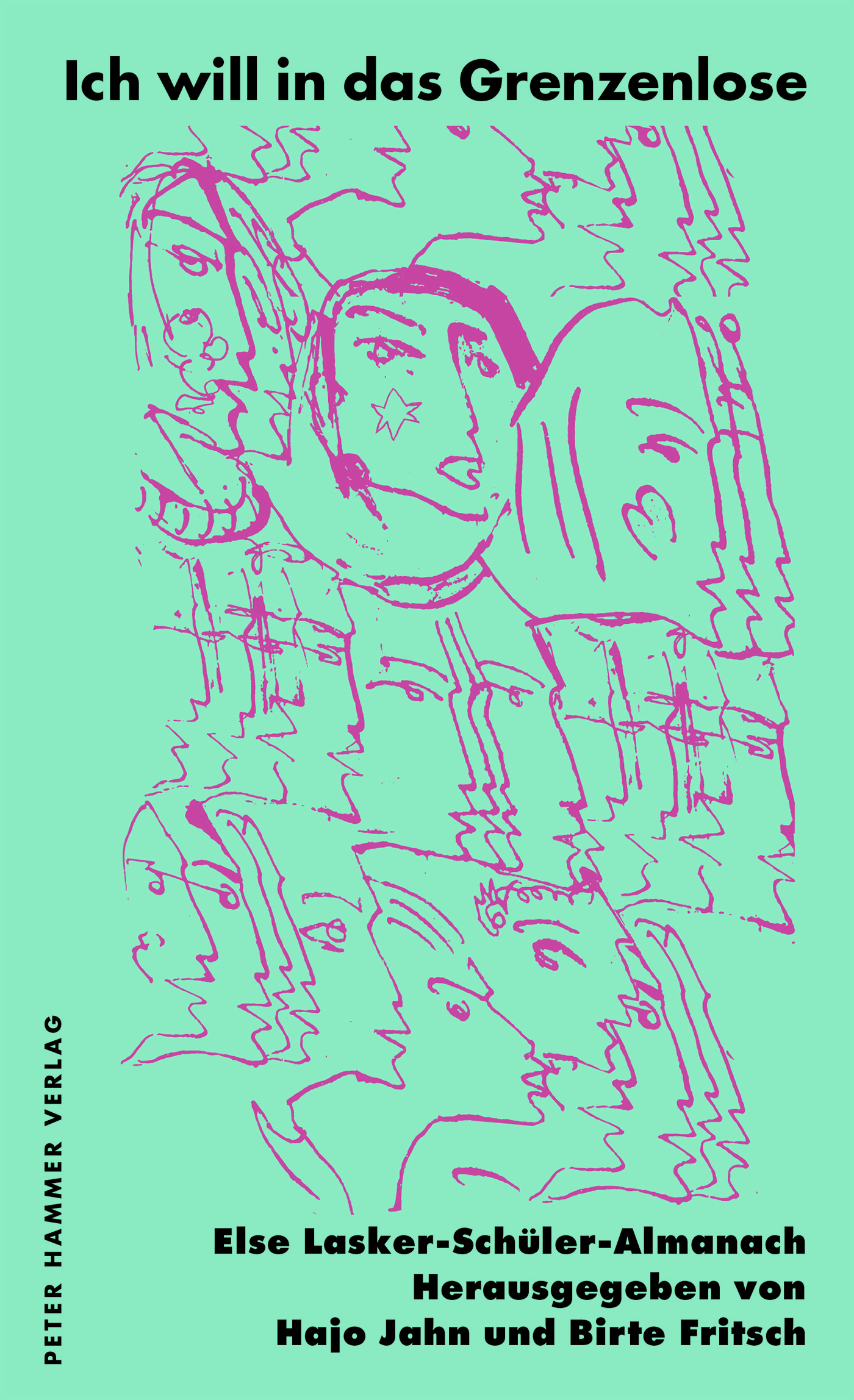

Die Formen des Einflusses der Autorität von Frauen auf bis dato sich selbstherrlich in Szene setzende Männer in der seconda creatio, also in der menschlichen Erweiterung der göttlichen Schöpfung, verstärkten sich nochmals, als parallel zum Wirken von Fanny zu Reventlow Else Lasker-Schüler das Interesse weiblicher Autorität durch Autorschaft weit über das Feld der Künste hinaus ausdehnte. Elses enge Kontakte zu Richard Dehmel oder den Gebrüdern Hard stehen noch im Rahmen des Erwartbaren. Aber die zu Gustav Landauer, Karl Kraus, Erich Mühsam, allesamt Radikale in ihrem Metier, erklären sich eben nicht daraus, dass die radikalen Männer gerne mal im lyrischen Schoß einer Frau ausruhen, sondern dass sie die Kraft zu ihrer Radikalisierung aus den Sichtweisen entwickelten, die ihnen Else anbot. Es ist bisher nicht gelungen nachzuweisen, dass Elses aus dem Geiste der Poesie entstandenen Denkformen von Fritz Mauthner oder Ferdinand de Saussure beeinflusst waren. Der Gedanke liegt aber nahe, weil die beiden Genannten zwischen 1895 und 1925 eben systematisch aus der Untersuchung des großen Algorithmus Grammatik jene Kräfte destillierten, die für Else der Inbegriff des Poetischen waren. Der Umgang mit Worten und ihrer Konstellation, nicht der Umgang mit triefenden Herzen und erschütterten Hirnen, bringt das Gedicht hervor. Der Logos der sprachlichen Operationen ist der Geist der Erkenntnis und des Lebens der Formen.

Dass ein analytisch so scharfsinniger Sprachartist wie Gottfried Benn die Lasker-Schüler als Sprachkünstlerin interessant fand, obwohl es viel bequemer gewesen wäre, sich auf sie wie üblich als bloße Liebhaberin einzulassen, belegt, dass er wie auch die vielen anderen Wortkünstler, mit denen sie engen Kontakt hatte, spürten, dass nicht das Weltgefühl das Werk hervorbringt, sondern umgekehrt der formale Logos der Arbeit mit den Worten die Qualität eines Werkes ausmacht.

Elses bestimmende Kraft, ihre Zeitgenossen davon zu überzeugen, dass man sich dem großen Algorithmus überlassen können müsse, anstatt ihm gegenüber Singularität zu behaupten, galt selbst dann, wenn ihr Gegenüber auf andere Medien wie Malerei oder theatralische Aktionsformen orientiert war. Die Heirat mit Georg Lewin bot ihr die Gelegenheit, das ziemlich banale Leben dieses jüdischen Intellektuellen nach dem Thoreau’schen Formenset in die historisch wirksame Gestalt eines Herwarth Walden umzubauen.

Der Logos der Poesie, dem Else sich völlig überließ, entfaltete seine Kraft sogar in der Begründung kulturpolitisch-ästhetischer Verbindlichkeiten, wie sie mit dem Namen der Sturm-Galerie Waldens in Berlin verbunden sind. Sie konnte in der künstlerischen Bewirtschaftung solcher Kollektiv-Singulare wie „der Prinz“ jenseits aller Mädchenphantasien die Programmatiker der Sturm-Galerie wie William Wauer und Rudolf Blümner stark beeinflussen. Sie demonstrierte ihnen, dass gerade extreme Individualisierung den höchsten Grad von Allgemeinverbindlichkeit erreichen kann.