Die 68er sind als Epoche tot. Trotzdem waren sie die erfolgreichste Generation aller Zeiten, denn all das, was sie politisch oder programmatisch forderten, hat sich seitdem erfüllt. Erstens sind die USA in ihrem Universalimperialismus entmachtet worden, zweitens hat Mao Tse-tungs China triumphiert; die Volksrepublik ist heute die Weltmacht Nummer 1, und drittens verwirklichte sich die Sowjetunion im Hinblick auf ihre leninistische, und nicht auf ihre stalinistische Tradition – jedenfalls galt dies solange, bis die NATO ihre Aktivitäten an Russlands Grenzen gegen die internationalen Verträge verstärkt hat.

Doch anstatt blind einem linken Triumphalismus zu huldigen, müssen wir die damals aufgeworfenen Fragestellungen auf heutige Problematiken ausrichten, und das können wir zum Beispiel durch den Gang ins Museum. In den 1960er-Jahren konnte das high culture-Potenzial der Künstler_innen in die low culture der Massengesellschaft übertragen werden, weil deren Mitglieder die entsprechenden Aneignungsstrategien beherrschten. Genauso müssen wir heute verfahren, indem wir uns durch die Betrachtung der Werke die cognitive tools der Künstler_innen zu eigen machen. Wenn ich die Werke einzelner Künstler_innen schätze, übertrage ich nicht deren Künstlertum auf mich, ich werde also durch das Betrachten von Werken nicht automatisch selbst künstlerisch aktiv. Das Ziel muss sein, die Fähigkeit zu gewinnen, dieses Werk, das mit künstlerischen Erkenntniswerkzeugen erarbeitet wurde, für mein eigenes Denken nutzbar zu machen. Als Rezipient_in habe ich also zu fragen: „Was bringt mir das für die Bewältigung meiner eigenen Alltagssituation?“

Damals eröffnete sich die Diskrepanz zwischen kollektiver Vernunft und individuellem Autoritätsanspruch in aller Deutlichkeit. Diejenigen, die nur noch im Geiste der absoluten Objektivität zu sprechen gedachten, wurden Mitglieder in den AStAs der Universitäten oder Parteifunktionäre, weil sie glaubten, dass sie nur innerhalb des Systems wirksam werden könnten. Dem gegenüber begannen Einzelne, Stellung gegen diese kollektivistische Mentalität zu beziehen und zu beweisen, dass sie als Individuen zu größerer Objektivität in der Lage waren als die Institutionen. Während das Parlament und die Ausschüsse noch immer an einen Sieg der Amerikaner über die Vietnamesen glaubten, schätzten diese Individuen den Weltverlauf weitaus realistischer ein, was zu der Einsicht führte, dass nur im Widerstand gegen die institutionell-objektive Sphäre überhaupt Wirkmacht besteht. Wer sich als Künstler oder Künstlerin der Parteipolitik andiente, betrieb nichts anderes als die Entmachtung der eigenen Person. Dieser Erkenntnis folgend vergaben Nicolas Born, Peter Handke, Michael Krüger und ich 1975 erstmalig den Petrarca-Preis, um couragierte Lyriker_innen auszuzeichnen, die offensiv für eine starke Subjektivität eintraten; die erste Würdigung wurde posthum Rolf Dieter Brinkmann zuteil, der zwei Monate zuvor verstorben war. Wir erkannten damit das Prinzip der Autorität durch Autorschaft an, welches in der europäischen Geschichte erstmalig um 1400 begründet wurde, als Künstler und Wissenschaftler begannen, sich von Religionen und Kulturen unabhängig zu machen. Seitdem konnte ein Bischof zwar Werke in Auftrag geben, aber die Autorität blieb der Künstler. Mit Luthers Reformation wurde dieser Gedanke aktualisiert und weiterentwickelt, denn hierin fanden nun auch diejenigen Individuen, die weder Kunst noch Wissenschaft betrieben, ein Programm zur Befreiung aus der Herrschaft von Kirche und Staat. Europa ist also tief geprägt von einer Geschichte, in deren Mittelpunkt das Individuum steht, und trotzdem haben wir im 20. Jahrhundert den Niedergang von objektiver Aussagenqualität erlebt, die nun nicht mehr vom Einzelnen geleistet werden konnte, sondern allein von übergeordneten Instanzen der Globalisierung und des Finanzmarktes zu erwarten war. Dieser heftige Zusammenstoß von Kollektivismus und Individualität bestimmte das Bewusstsein der 68er und damit die Art, wie wir heute auf damals zurückschauen.

Das vergangene Jahrhundert hat uns drastisch vor Augen geführt, wie alle machtbasierten Systeme kollabiert sind. Nicht nur die Niedergänge von Leninismus, Hitlerismus oder Stalinismus gelten hierfür als Beweise. Auch die US-amerikanischen Militärs in Vietnam, Afghanistan oder in den Stellvertreterkriegen hatten derart überwältigende Ohnmachtserfahrungen gemacht, dass sie bald der Abrüstung zustimmen mussten. Monumentale Demonstrationen von Staatsgewalt konnten nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass die USA militärisch versagt hatten und dass sich ihr politischer Einfluss verringerte. Diesem Unvermögen der Offiziellen gegenüber positionierte sich eine Größe, die die Machthaber seit jeher in ihrem Geltungsanspruch bedroht: die Masse als kritische Kraft, wie Elias Canetti sie beschrieben hat. Deren Stärke bestand darin, trotz eigener Ohnmacht in den Widerstand zu gehen, denn sie besaß weder Waffen noch Produktionsmittel noch direkten politischen Einfluss. Diese Programmatik zeigte sich zum Beispiel im Friedfertigkeitsmotiv der Blumenkinder; sie traten den Polizisten im Hemd entgegen, zeigten hier und da vielleicht einmal freundlich die nackte Brust und überreichten der Staatsgewalt Nelken für deren Gewehrläufe. Als der Vietnamkrieg 1975 endete, entlarvte dies den Doppelcharakter von Machtstrukturen, denn auf allen Ebenen offenbarte sich jenes Prinzip, dessen Erkennen die evolutionäre Intelligenz des Menschen bedeutet, nämlich die Ohnmacht der Macht und die Macht der Ohnmacht.

Nach wie vor liegt die entscheidende Form des Widerstands in der Affirmation, ein Begriff, der von Herbert Marcuse fälschlicherweise als Zustimmung im Sinne eines positiven Rechtfertigungspathos missinterpretiert wurde. Diejenigen, die er mit seiner Kulturkritik zu treffen glaubte, entzogen sich dem Vorwurf allerdings durch den Beweis, dass ihre Affirmationsstrategien als Negation der Negation zu verstehen waren.

Niemand verstand das besser als Andy Warhol: „Das Schönste an New York ist McDonald’s. Das Schönste an Paris ist McDonald’s. Das Schönste an Berlin ist McDonald’s. In Moskau gibt es noch nichts Schönstes.“ Es galt also, all das zu vereinnahmen, was die (Kultur-)Industrie hervorgebracht hatte, ob Massenfabrikate, Kitsch oder Fast-Food-Produkte. Die Pop-Art-Künstler_innen eigneten sich diese Erzeugnisse an – Campbell-Suppendosen zum Beispiel –, weil sie deren kulturelle Bedeutsamkeit im alltäglichen Konsumverhalten der Menschen erkannt hatten. Sie übersetzten diese Chiffren des modernen Lebens in maximale Übertreibungen, sodass Jasagen als Form des Widerstands und der selbstbewussten Positionierung erfolgreich wurde. Seit Kardinal Newman und mit Nietzsche war dies zum bedeutenden Ethos in der künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit geworden, denn das zentrale Motiv besteht in der Frage, wie man eine Welt bejahen kann, die prinzipiell nicht hinnehmbar ist. Dada hatte diese Haltung internalisiert und Hugo Ball verkündete: „Der Krieg ist noch das Einzige, was mich noch reizt!“ – nicht, weil er bellizistisches Wohlgefallen an der katastrophalen Weltlage gefunden hatte, sondern weil er die gesellschaftliche Grundhaltung logisch zu Ende dachte. Dass Widerstand durch Affirmation aber nicht nur als Prinzip der ästhetischen Praxis Geltung fand, sondern auch als politische Strategie generell bedeutsam wurde, zeigte sich in den 1970er-Jahren zum Beispiel durch die Sabotage der ordnungsgemäßen formaljuristischen Verurteilung von einzelnen Fällen der Abtreibung nach dem damaligen Paragrafen § 218: organisiert durch den Stern bezichtigen sich zunächst 374 Frauen, später Tausende ganz offen der inkriminierten Tat, um den Staat auf die vollen Konsequenzen des Verbots zu verpflichten: Unzählige Gerichtsprozesse hätten abgewickelt werden müssen. Dies scheiterte natürlich an der Durchführbarkeit, und so mussten sich die Gesetzgeber der effektiven Kritik der Frauen beugen, weil ihr eigener Wahrheitsanspruch in sich zusammengebrochen war. Affirmative Strategie bedeutet also, den Gegner mit den definitiven Handlungsresultaten seines Denkens zu konfrontieren, indem man ihn vollständig beim Wort nimmt und die Konsequenz daraus als völlige Absurdität ausweist. Nichts anderes praktizierte Beuys, als er auf den Vorwurf, er würde den Kulturalismus wiederbeleben, erwiderte: „Ich trete aus der Kunst aus!“

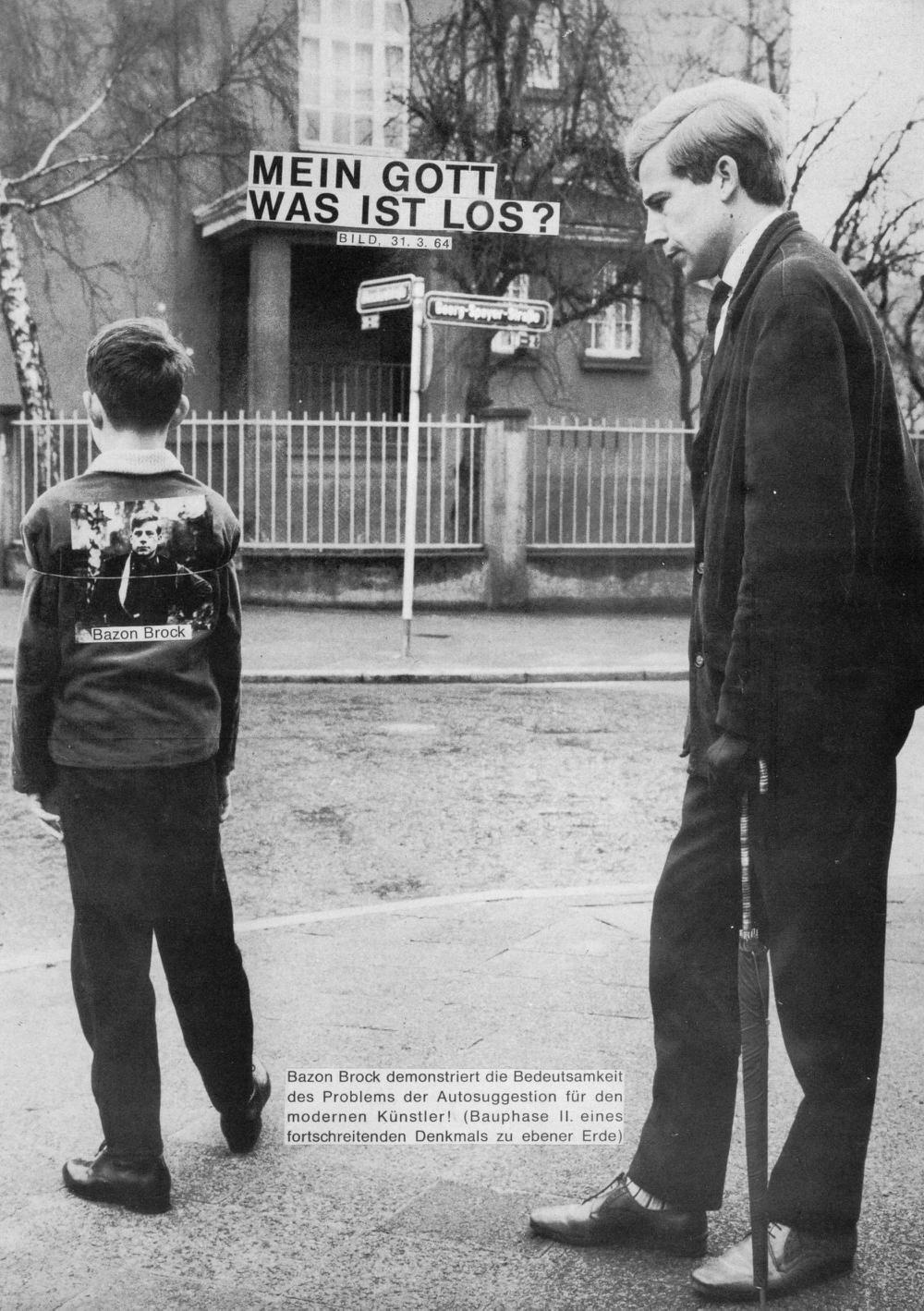

Diese Haltung des ironischen Weltzugangs habe ich als „kabarettistische Vernunft“ bezeichnet. Seit 1900 übernimmt der Kabarettist die Rolle desjenigen, der seinen Zeitgenossen vermittelt, was Fortschritt und Rationalität im Angesicht der Gegenwart überhaupt noch bedeuten können und löst damit den Philosophen in seiner Wirksamkeit ab. Er kann das, weil er in höchstem Maße zur Selbstreflexion verpflichtet ist und dadurch alles von ihm Behauptete umgehend auf den Prüfstand stellt, also einer Kritik durch Witz und Übertreibung unterzieht. Das Kernmoment der kabarettistischen Vernunft ist die Polemik, wobei der griechische Begriff polemos nicht „Krieg“ bedeutet, wie immer wieder falsch übersetzt wird, sondern „Meinungsstreit“ als Auseinandersetzung um einer Sache willen. Denn konstruktives Vorankommen kann nur dann gewährleistet sein, wenn sich zwei Positionen zum radikalen Meinungsstreit treffen und ihren jeweiligen Geltungsanspruch behaupten. Die unterschiedlichen Gruppierungen der 1960er-Jahre wendeten diese Methode konsequent an, denn sie haben aus jedem Sachverhalt sofort eine Entgegensetzung der Parteiungen gemacht, indem sie auf die opponierenden Positionen stets reagierten. Wer auf diese Weise Stellung bezieht und sich so als Souverän seiner selbst behauptet, wird nicht zum Opfer von vermeintlichen Übermächten. Man warf der „Bild“-Zeitung damals vor, das Volk zu manipulieren und es gegen Willy Brandt aufzubringen, doch gerade deren Leserschaft wählte Brandt 1969 ins Amt des Bundeskanzlers. Was die Springer-Presse erreichte, war also keine Entmündigung der Bürger_innen durch eine omnipotente Medienmacht, vielmehr aktivierte sie den Widerstand der Student_innen, woraus sich eine enorme gesellschaftliche Produktivität entwickelte. Das Prinzip von Polemik ist also, entgegen der allgemeinen Auffassung, ein konstruktiv wirksames, denn es bewirkt die Erzeugung von Gegnerschaften, um Feindschaften zu vermeiden. Feinde erkennen sich gegenseitig nicht als kritikwürdig an und halten es daher für unnötig, aufeinander zu reagieren. Sie sind ausschließlich an der gegenseitigen Vernichtung interessiert. Bis heute liefert der ideologische Kampf zwischen Ost- und Westmächten das Modell für diese Art der Feindschaft als Auslöschungskonkurrenz. Gegner jedoch respektieren sich als ernst zu nehmende Parteien, die an der Aushandlung von praktischen Entwürfen zur Lebensbewältigung interessiert sind. Auf diese Weise wurden die Reformbewegungen der 68er erfolgreich, denn durch die Unmissverständlichkeit der sich gegenüberstehenden Positionen fand eine grundlegende Stabilisierung der Gesellschaft statt.

Die 68er wurden in höchstem Maße kritisiert, weil man ihnen das Drängen auf Freiheit als naiven Infantilismus und als Propaganda für totale Willkür auslegte. Dennoch wurden ihre Forderungen umgesetzt und eine neue gesellschaftliche Realität trat in Kraft; zwar konnte auch diese keinen Anspruch auf absolute Wahrheit erheben, doch es zeigte sich mit ihr, wie ein gegenwartsbezogener Gebrauch von Utopien möglich wird. Der griechische Begriff utopos bedeutet „Nirgendort“: ein Ort, der gerade dadurch, dass er nirgendwo existiert, überall realisiert werden muss. Denn die Orientierung auf eine wünschenswerte Zukunft liefert direkte Handlungsanweisungen für die Jetztzeit. Utopie als Instrument der Kritik gibt uns also völlig andere Aktionsmöglichkeiten an die Hand als Utopie im schlechten Sinne, wie Marx sie beschrieben hat, nämlich als Ausmalen eines weit entfernten Paradieses ohne Aussicht auf Erreichbarkeit. Die Zukunft spielt für uns insofern eine Rolle, als wir sie uns stetig vergegenwärtigen müssen, um an ihrer Umsetzbarkeit zu arbeiten, weshalb wir mit Alexander Kluge vom ewigen „Sieg der Gegenwart über alle übrige Zeit“ sprechen können. Wunschvorstellungen dürfen daher keine Abstrakta bleiben; sie müssen ständig aktualisiert werden, denn die Kraft des Wünschens darf nicht durch die Erfüllung der Wünsche ruiniert werden. Wenn Anomalien zur Norm umgedeutet werden, dann führt dies nicht zwangsläufig zur Verbesserung der Situation, was zum Beispiel die Dadaisten schmerzlich erfahren mussten. Sie hatten das kanonische Kunstverständnis des Establishments als lächerlich bezeichnet, doch sie konnten nicht verhindern, dass ihre Ästhetik, die sie dezidiert als Antikunst verstanden, im Laufe des 20. Jahrhunderts vollständig von den kritisierten Institutionen absorbiert wurde. Die Pop-Art-Künstler_innen der 1960er-Jahre wollten diese Annexion nicht hinnehmen und erweiterten jenen Diskurs um die Kontraproduktivität der Vorstellung, dass man abschließend beantworten oder verstehen könne, was Schönheit sei. Der Wunsch nach Überwindung eines verstaubten Kanons wurde zwar eingelöst, allerdings nur in dem Maße, in dem ein neuer entstand. Worauf Duchamp in den 1920er-Jahren gezielt beziehungsweise woran er gearbeitet hatte, durfte also nicht als abgeschlossen betrachtet werden, sondern es fand seine zeitgenössische Übersetzung in den 1960er-Jahren durch Künstler wie Bruce Nauman, Andy Warhol oder die Fluxus-Bewegung.

Diese Figuren zwangen die Betrachter_innen zu einem völlig neuen Nachdenken darüber, was überhaupt ein Werk ist und inwiefern es neben seiner Produktion auch durch seine Rezeption bestimmt wird. Werke sind nicht allein durch ihre physisch organisierte Materialität als Objekte definiert, sondern mehr noch durch das Wirkungspotenzial, das von ihnen ausgeht. Erst wenn sich die Betrachter_innen das Gesehene intellektuell aneignen und schließlich zur Anwendung bringen können, entwickelt sich das volle Potenzial des vom Künstler Geleisteten.

Die Aktivierung der Rezipient_innen wurde zum zentralen Motiv für die Kunst der 1960er-Jahre, da man sie nicht mehr bloß als immerfort kontemplierende Nebenfiguren des Kunstbetriebs verstehen wollte, sondern zur tatkräftigen Teilhabe an der ästhetischen Praxis aufrief. Eine solche Evokation von intellektueller Betriebsamkeit aufseiten der Betrachter_innen leistete zum Beispiel Bruce Nauman mit einer Videoinstallation von 1960. Der Künstler selbst ist zu sehen, wie er beständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennt, darüber lesen wir Paul Feyerabends Paradigma des „anything goes“, welches einerseits zur bestimmenden Haltung der 68er avancierte, andererseits aber zunehmend zum Phraseologismus verkam, weil es missverstanden wurde als Rechtfertigung einer totalen Libertinage. Keineswegs meinte „anything goes“ eine kultische Verehrung von Anarchie und Gesetzlosigkeit, sondern vielmehr die immerwährende Orientierung auf die realen Begebenheiten, um bestimmen zu können, was möglich ist und was nicht. Nauman führt diesen Prozess des Austarierens vor Augen, indem er die Bestimmung dessen liefert, was in diesem Fall eben nicht möglich ist: Metaphorisch kommt man mit dem Kopf durch die Wand, nicht jedoch realiter. Zu solch einem Verständnis von Feyerabends Theorie konnten die Betrachter_innen durch Aktivierung des eigenen Denkvermögens kommen. Dieser Anspruch wurde zum treibenden Impetus der Künstler_innen und erhielt Einzug in die Konzeption von Happenings, Theateraktionen und Action Teachings, die wir seit 1959 an den Hochschulen, in Museen, Galerien und Innenstädten realisierten.

Die 68er-Generation bündelte all jene Wünsche, Utopien und Theoreme, die schon in den vorausgegangenen Jahren gedacht worden waren, doch auch sie blieb nicht frei von Verstrickungen in Ideologien. „68“ ist kein Synonym für den triumphalen Aufstand linker Student_innen, sondern beschreibt die Kulmination einer Mentalität, die ihre Produktivkraft aus dem Aufeinanderprallen von diametral entgegengesetzten Positionen gewann und unmittelbar auf einen historischen Zeitabschnitt folgte, der den Menschen das Schlimmste vor Augen geführt hatte. Die Bilanz war vernichtend: geschätzte 60 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs, die atomare Verwüstung der Städte Hiroshima und Nagasaki, Flüchtlingsbewegungen durch ganz Europa. Auch die folgende Generation sah den Krieg, erlebte die Kubakrise und wurde Zeuge des Ost-West-Konflikts – und trotzdem entstand im Angesicht dieser Katastrophen während der 1960er-Jahre ein unbändiger Zukunftsoptimismus, dessen grundlegendes Prinzip schon in der christlichen Urbotschaft evident wird.

Durch den Apostel Johannes erfahren wir vom richtungweisenden Movens der jungen Christenheit, die sich im Angesicht der ständigen Existenzbedrohung durch das Imperium Romanum nur dadurch erhalten konnte, dass sie dem Prinzip des apokalyptischen Denkens folgte: Nur derjenige, der sich fortwährend auf die schlimmsten Gefahren einstellt, ist in der Lage, diese zu antizipieren und zu vermeiden. In dieser Geisteshaltung liegt das Vermögen begründet, trotz widrigster Umstände Zukunftsgewissheit zu entwickeln. Hannah Arendt führte uns die Bedeutung des augustinischen Satzes „Initium ut esset, creatus est homo“ (Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen) vor Augen und beschrieb das „Wunder der Freiheit“ als die Herausstellung der Maxime, dass der Mensch jederzeit neu anfangen kann. Ohne sich natürlich auf solch einen frühchristlichen Grundsatz zu berufen, lieferten die 68er diesem theologischen Prinzip seine anthropologische Bestätigung. In der Mentalität der Zeit lag eine unbändige Kraft des Beginnens, und zwar nicht als einmaliger Initiationsritus, sondern als Neuanfang ad infinitum.

„Flashes of the Future“ bedeutet Reflexion der Vergangenheit und Antizipation des Zukünftigen im weltlichen Jetzt und die daraus abzuleitende Pflicht, Verantwortung zu tragen. Dies ist die entscheidende Botschaft, die wir aus dem Grab der 68er mit in unsere Gegenwart nehmen: Nicht die 68er müssen auferstehen, sondern der Geist ihrer Wirklichkeitsbewältigung.

Die Originalfassung des Textes wurde redigiert von Lisa Schmidt-Herzog.