[Aus rechtlichen Gründen können nicht alle Abbildungen wiedergegeben werden.]

PROGRAMM

Dann, dann, dann, und, und, und

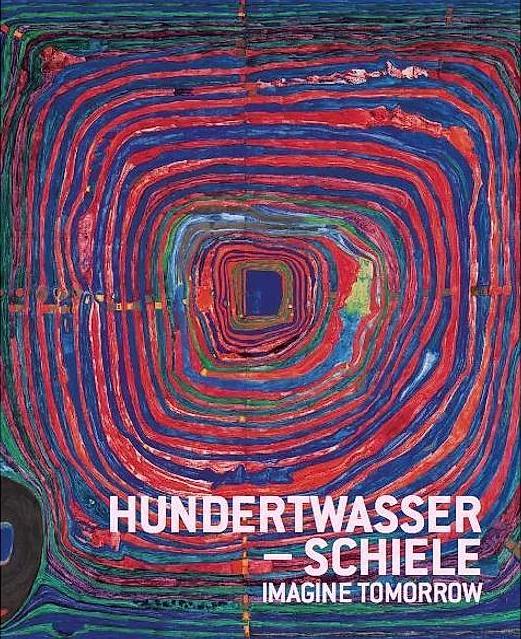

In den folgenden Texten bemühe ich mich um klärende Darstellung dessen, was mit Reenactment als Aktionsform gemeint wird. Zunächst will ich verständlich machen, warum so etwas Kindergeburtstagstypisches wie „Mitmachen“ im Happening zur Werkform von Künstlern werden konnte. Dann will ich an die große Hamburger Linie von 1959 als die international erste und größte Verwandlung einer künstlerischen Gestaltform – Hundertwassers Spiraloide – in ein von den Rezipienten geschaffenes Kunstwerk erinnern. Dann stelle ich das Bremer Reenactment der Hamburger Linie im Jahr 2012 vor. Dann ergibt sich hoffentlich für Interessierte der Sinn des Wiener Reenactments im Leopold Museum, Wien 2020: Auf dass es mir gelinge, kurz und knapp das werte Publikum für das Leopold-Ereignis zu interessieren.

1. WIEDERHOLEN ALS VERSUCH, DIE FURIE DER ZEITGEWALT ZU BESIEGEN

Es gehört zur Grundstruktur aller Kulturen aller Zeiten, Rituale und Liturgien der Wiederholung zu entwickeln; am bekanntesten die der Religionen. Religion lässt sich geradezu in einer von zwei wesentlichen Hinsichten als das definieren, was durch das Immer- wieder- Lesen (lat. relegere), durch die Wiederholung zum Fundament der Weltsicht wird. Das im kollektiven Kanon immer Wiederholte wird zur Stasis, zum festen Grund kultureller Gewissheiten. Die Rituale der Wiederholung waren und sind nicht auf den Bereich des Sakralen beschränkt, sie gelten ebenso in der Sphäre der säkularen Staaten und Gesellschaften. Seit der Antike haben sich ein paar besonders leistungsfähige Verfahren herausgebildet: Der Kalender und das Memorialtheater.

Kalender geben Gedenkanlässe in rein formaler Hinsicht, gebunden an den Zyklus der Zeitmessung: Jahrestage der geschichtlichen Hauptereignisse einer Kultur oder Geburtstage von bedeutsamen Kulturträgern, seien es personale oder institutionelle. Sie verlaufen meistens zeremoniell als Gottes-, Kultur- oder Staatsdienste mit Bürgerversammlungen und Reden politischer, ökonomischer oder wissenschaftlicher Eliten. Grundmuster: Bischöfe, Präsidenten, Minister, Direktoren sprechen nacheinander, umflort vom Spiel kleinerer oder größerer Musikerformationen, gerahmt von malerischen Pflanzenarrangements aller Größen, bis hin zur demonstrativen Repräsentation des Anlasses im Historienbild als bis dato bedeutendster Gattung der Malerei.

Mit Memorialtheater bezeichnet man Darstellungen des historischen Ereignisses über den Tagesanlass hinaus. Die Angebote für Kulturtourismus oder Bildungsprogramme sollen „Geschichte wieder erlebbar machen“, indem sie die historischen Ereignisse möglichst authentisch zu rekonstruieren versuchen – Typ Ausstellung – oder darüber hinaus das Publikum befähigen, die Geschichte als Gegenwartsereignis zu erfahren.

Vergegenwärtigung über Präsentation authentischer Objekte in Ausstellungen oder Erleben der Geschichte im Spiel sind Kern des Memorialtheaters. Man prägt sich historische Abfolgen von Aktionen als Gedankensequenzen oder ganze Motivreihen ein.

Im klassischen Memorialtheater des 16. Jahrhunderts (Robert Fludd, 1574–1637) wird das Gedächtnis trainiert, indem die Probanden lernen, das Durchwandern eines Raumes in eine Abfolge von Erinnerungen zu verwandeln, oder indem ihnen nahegebracht wird, räumliche Abfolgen in Gedankenfolgen zu übersetzen. Vor allem kam es und kommt es darauf an, ein Gefühl für die Kontinuität der Vorgänge zu entwickeln, das heißt, Argumente zu verknüpfen, bis sich daraus Sinnzusammenhänge ergeben.

In Bühneninszenierungen von geschriebenen Dramen, in orchestralen Aufführungen von notierter Musik, im gesanglichen, also stimmgewaltigen Signalement von Seelenregungen aller Typiken in der Oper trainiert das westliche Publikum seit vierhundert Jahren die Verknüpfung von Bewegung im Raum mit der Darstellung von Zeitlichkeit, zum Beispiel in profan- oder heilsgeschichtlichen Erzählungen, und befähigt sich so, durch das Imaginieren, Nacherzählen, Nachempfinden des Gehörten und Gesehenen – siehe die antike Methode der Ekphrasis – selber sinnhafte Aussagen zu machen.

Diesen Typ des Memorialtheaters hat Richard Wagner als inneren Kern aller Werke (deshalb spricht er vom „Gesamtkunstwerk“) definiert. Die knappste Formulierung liefert der Bühnendialog von Gurnemanz und Parsifal, den ich mit einer kleinen Umstellung noch deutlicher als im Original wiedergebe:

P: „Ich wähne mich schon weit, doch schritt ich kaum.“

G: „Du siehst, mein Sohn, zur Zeit wird hier der Raum!“

Einem anderen Schema folgen alle im englischen Sprachraum als reenactment bezeichneten Wiederaufführungen, Neuinszenierungen, Nachstellungen geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Weise. Das gilt gleichermaßen für die jährliche Wiederholung von Washingtons historisch bedeutsamer Überquerung des Delaware im amerikanischen Befreiungskrieg wie für die jährliche Umsetzung historischer Dokumente durch Hunderte von Freiwilligen, die kostümiert den amerikanischen Bürgerkrieg wieder erlebbar werden lassen. Eine neuere Variante seit der Erfindung von Tonaufzeichnungen ist die oral history: Zeitzeugen erzählen ihre Erlebnisse, aus denen dann Historiker, Dramatiker oder Filmemacher entsprechende docufictions realisieren.

Die wissenschaftlich bedeutendste Form des Reenactments entwickelten Archäologen. Sie veranlassten Freiwillige, in die Rollen vor- und frühgeschichtlichen Personals zu schlüpfen und über lange Zeit hinweg Alltagsvorgänge der untersuchten Kulturen zu simulieren. Dabei galt es, bestimmte Annahmen/Hypothesen der Archäologen und Kulturhistoriker zu überprüfen. Es sagt sich leicht, dass man vor der Bronzezeit mit Abschlägen von Flintsteinen so scharfe Werkzeuge hergestellt habe, dass man damit Tierfelle präparieren konnte und in diese Felle dann mit Werkzeugen aus dem Gehörn der erlegten Tiere etwa Löcher zur Verknüpfung von Teilen bohrte, die wind- und wetterfest überlappt wurden. Wie lange dauerte die Ausschabung des Fells frisch erlegten Rotwilds? Welchen zeitlichen Aufwand benötigte die Zubereitung der Instrumente als Messer oder Ahlen? Welche Wirkung hatten bestimmte Zubereitungen von Grassamen, von frischem Löwenzahn oder Hagebutten bzw. Nüssen oder Holunderbeeren auf die Ernährung? Wie ließen sich Wintervorräte anlegen oder Krankheiten bekämpfen? Das Verlebendigen archäologischer Grabungsbefunde ist unverzichtbare Voraussetzung der Kulturanthropologie.

Vom Reenactment zu unterscheiden ist die living history, etwa als das Verkleiden von Jugendlichen zu Halloween oder von Teilnehmern des süddeutschen Faschings oder des rheinischen Karnevals. Das Verfahren geht zurück auf die geschichtlich bedeutsamste Form des Reenactments als Konfrontation der sozialen Realität mit den in jeder Zeit gegebenen alternativen Möglichkeiten der historischen Entwicklung, mit der Frage „Was wäre gewesen, wenn ...“ (= uchronische Geschichtsschreibung).

Im Begriff Renaissance fassen die Europäer die wirkmächtigste Form von Geschichte als Wiedergeburt. Das darf nicht wörtlich genommen werden, denn: „the times they are a-changing“. Authentizität entsteht nicht durch 1:1-Übernahme, sondern durch Analogiebildung unter jeweils veränderten Bedingungen. Was dabei herauskommt, wenn man glaubt, geschichtliche Ereignisse oder Programmatiken wortwörtlich wiederholen zu können, zeigt der Versuch von Cola di Rienzo in den 1340er-Jahren, mit Unterstützung der römischen Senatorenfamilie Colonna die durch Cicero repräsentierten Ideale der römischen Republik wieder zu installieren. Sein fatales Verständnis von Tradition als jederzeit realisierbarer Wiederholung des Vergangenen begründete sein Scheitern, ähnlich dem Fiasko der Französischen Revolution, die auch die Tugenden der römischen Republik wieder einführen zu können glaubte mit Übernahme römischer Moden, römischer Kalenderstrukturen, römischer Stadtgestaltung. Friedrich Engels und Richard Wagner stifteten für Cola di Rienzos lehrreiches Debakel höchst aktuelle Mahnmale.

Wie man es richtig macht, ergibt sich aus der Rezeption der Versuche Winckelmanns zur Zeit der Aufklärung in Europa, das wahre Griechentum anhand von zeitgemäßen Ausgrabungen neu zu erschaffen. Sein Programm des produktiven Missverständnisses griechischer Originale ließ ein wirksameres Konzept der Antike erscheinen, als das historische es jemals war. Gegenüber der grässlich bunten Disney-Welt des alten Griechenlands entwickelte sich das „klassische“, nüchterne Ideal, das als Neuschöpfung von größerer Bedeutsamkeit für Europa und die Welt sein sollte als die Realität der Vergangenheit. Die Fiktion erweist sich so als wirksamer und damit auch als realer als die Wirklichkeit (Realität = die eigene Auffassung der Wirklichkeit), denn ist nicht tatsächlich, so fragte schon Thomas Mann, nur das wirklich, was wirkt?

Wie also komme ich oder kommen die Kuratoren der Schiele-Hundertwasser-Ausstellung im Leopold Museum zu der Vermutung, dass es höchst sinnvoll sei, das historisch nur von wenigen wahrgenommene Ereignis der Hamburger Linienziehung durch ein Reenactment in seiner wahreren und wirklicheren Bedeutung darzustellen als die, die ihm 1959 zugesprochen worden war?

2. DIE MACHT DES SCHICKSALS DER WERKE

Marcel Duchamp skizzierte in seinen [Houston]-Reden 1957 wegweisend die Rolle des Publikums – der Betrachter, Zuschauer, Zuhörer – für die Arbeit an Werken, vornehmlich an Kunstwerken. Sein Grundgedanke: Nachdem die Götter oder Gott als Adressaten allen menschlichen Schaffens nicht mehr erreichbar zu sein scheinen, müssen sich die Schöpfer, Werkmeister und Denker zwangsläufig an normale Menschen wenden, damit sich der Sinn ihres Arbeitens erfüllen kann. Sie wollen etwas Erhellendes bieten, Sinnstiftendes, Lebensförderliches, Tröstliches. Denn sie haben ja etwas zu sagen und wollen es sagen. Aber, so Duchamp, sehr häufig reagiere das Publikum gar nicht auf das, was die Künstler mitteilen oder zeigen wollen, was sie zu hören oder zu bedenken geben; vielmehr wirken die präsentierten Werke gerade durch das, was ihre Urheber nicht bewusst sagen wollten oder gemeint haben. Weitgehend lösen sich die Werke von den Intentionen ihrer Schöpfer; die Macht der Rezeption über die Intention der Künstler führt häufig so weit, dass sie die Schöpfer unbeachtlich werden lässt. Die Werke werden sozusagen urheberlos und zu Kollektivschöpfungen, wie sie uns als Mythen oder wissenschaftliche Wahrheiten geläufig sind. Irgendjemand muss ja einmal die sprachlichen Formulierungen vorgeschlagen und in Umlauf gebracht haben, die dann später ihre geradezu mythische Macht dadurch gewannen, dass es nicht mehr scheint, als wären sie einem menschlichen Autor zu verdanken, sondern als wären sie von höheren Mächten offenbart oder vom Zeitgeist der Kollektive hervorgebracht worden.

Das wird besonders deutlich, wenn sich so gut wie nach jedem größeren Zeitabstand, genannt Epoche, die Gewichtung des Interesses an historischen Werken weitgehend verändert. Alle dreißig Jahre etwa entsteht aus dem Geist der Zeit ein neuer Blick auf Brunelleschi oder Dürer oder Rubens oder El Greco. Daran wirken alle mit, vor allem alle Künstler und Wissenschaftler, die sich in der Logik der Welterkenntnis dem neuen und neuesten Neuen verpflichtet fühlen. Der Begriff „Avantgarde“ ist gleichbedeutend geworden mit Verpflichtung auf das neueste Neue. Wenn aber etwas tatsächlich neu ist, hat es ja keine Bestimmung. Man kann es nur zerstören, weil es wegen seiner Leere verstört, oder leugnen oder vom Neuen her den Blick auf das Alte richten, wodurch das vermeintlich bekannte Alte eine neue Bedeutung erhält. Zeitgeist ist also die kollektive Reaktion auf Zumutungen des Neuen mit der Verwandlung der Traditionen in Kräfte der Zukunftsbewältigung.

Duchamp verweist überdeutlich darauf, dass Kunstwerke nicht an der Wand hängen oder auf Sockeln stehen oder als Partituren existieren. An der Wand hängen nur Leinwände mit darauf verteilter Farbe: Dass diese Lappen an der Wand etwa als ein Werk Rembrandts oder van Goghs oder Picassos angesprochen werden, ist eine Leistung der Betrachter. Der Begriff „Kunstwerk“ entsteht in der gedanklichen Arbeit der Rezipienten. Er ist nicht wesenhaft, ontologisch an die Objekte selbst gebunden. Alles Geschaffene wird überwiegend durch seinen Gebrauch bestimmt. Das hatte Duchamp selber demonstriert. Er erlebte als Rezipient von in den Blick genommenen Alltagsobjekten eine ästhetische Faszination, wie man sie herkömmlich in Museen und Galerien erfährt.

Es ist völliger Unsinn zu behaupten, Duchamp habe beliebige Objekte des Alltags „zu Kunstwerken erklärt“, geadelt, erhoben. Vielmehr hat er mit seinem an Arbeiten von Künstlern geschulten Blick auch an Alltagsobjekten ästhetische Qualitäten entdeckt, die es mit den Intentionen von Künstlern aufnehmen können. In Kunstausstellungen oder Museen kommen die Objekte nur, um dem Betrachter zu signalisieren, er solle auf diese Alltagsobjekte oder Zufallskonstellationen wie auf attraktive Künstlerwerke blicken, um an ihnen jene Wirkungen des Ästhetischen erkennen zu können.

Ein beliebig im Raum präsentiertes umgedrehtes Pissoir-Becken, Produkt der Industriekeramik, fasziniert als Formgebilde, wenn man es mit an Brâncușis Skulpturen geschulten Augen betrachtet. Solche Bedeutungsstiftung gelingt auch, wenn man das Pissoir-Becken statt als Flüssigkeit aufnehmendes Gefäß zu einem Flüssigkeit spendenden umdeutet. Dann wird aus dem Urinal eine Fontäne.

Ist das eine zutreffende Beobachtung, dann kommt es für die Werkschaffenden, für die Künstler darauf an, die aufmerksame Mitarbeit des Publikums, deren es für die Verwandlung ihrer Arbeitsresultate in Kunstwerke bedarf, zu erreichen. Duchamps Rede Der kreative Akt von 1957 beförderte die Bemühungen von zeitgenössischen Künstlern, im Umfeld von action music, action theater, action teaching, von Happening und Mitmachtheater das Publikum als Mitarbeiter, ja Mitschöpfer der Werke zu aktivieren. Das galt auch für die Umformulierung des damals weltgeschichtlich erstmals auftretenden Konsumerismus: Die Warenproduzenten mussten Käufer als massenhafte Nutzer, als Gebraucher und Verbraucher ihrer Produkte gewinnen, weil sonst die Warenproduktion ziellos, also sinnlos geblieben wäre. Verbrauchen wurde erstmals zu einer selbstverständlichen Form der Rezeption von Produkten. Und die Werbung für den Zusammenhang von Produktion und Konsum ließ sich umstandslos auf die Vermittlung der Künstlerarbeiten an die Adressaten, die Kunstlaien, übertragen.

Die Biografie von Wolf Vostell ist musterhaft für die Entstehung des Happenings. Er hatte Werbegrafik in Wuppertal studiert und vermittelte nun als Künstler-Aktionist den Gebrauchsappell der Werbegrafik an sein Publikum. Er ließ die Zuschauer, Betrachter, Zuhörer zu Mitmachaktionisten werden, herkömmlich Konsumenten genannt.

Durch den Gebrauchsgrafiker Andy Warhol wurde die Pop Art zur international bekanntesten Künstlerformation, die „populäre“, also alltägliche Gebrauchsformen und Objektcharaktere der ästhetischen Faszination erschloss.

Natürlich gab es da Vorläufer: Für die Bildmacher der Pop Art etwa Kurt Schwitters und Hannah Höch, für das action teaching Bert Brechts Orientierung am Proletkult und an den Arbeiterbildungsvereinen oder die Aufklärungspropaganda von John Heartfield; für die action-Musiker, die damals John Cage anführte, reaktivierte man das Wissen um Charles Ives’ Kompositionen und Rodtschenkos Signalmusik; für das action theater wurde Piscators Simultanbühne oder Antonin Artauds Auslöschungsaktionismus, das Theater der Grausamkeit, wieder erschlossen.

3. MATERIAL AUS DEN ÜBERLIEFERUNGEN DER HAMBURGER LINIE, DEZEMBER 1959

Die Linie ist der Umfang des Begriffs „Zeit“. Sie synchronisiert durch die Aktion im Raum Zeitstadien unseres Lebens im Raum.

Die vergehenden Stunden, Nächte, Tage manifestieren sich als Linie unseres Lebens am Ort.

Erfahrungen des Endes von etwas stehen uns bevor, aber wir sind Apokalyptiker, das heißt, wir beginnen mit der Vorstellung des Endes, damit wir sinnvoll beginnen können. Wir beginnen mit dem Ende und enden in immer erneutem Beginnen.

Die Linie wird durch Tür und Fenster entkommen, weil unsere Marker auf jedem Material haften, also auch auf Glas, Industriekeramik, Abfall, Bordsteinen, Baumstämmen.

Bootsführer werden dafür sorgen, dass die Linie sich als roter Anglerfaden sogar über die Alster erstreckt.

Aber die Linie ist nicht linientreu, wie die Wege des Lebens nicht ich-treu sind.

Wir sind Indianer, wir lesen Spuren, auch wenn sie nicht sichtbar sind.

Ihre schlanke Linie, Bauchlinien, Fluchtlinien, Hauptkampflinien.

Der Amtsarzt ermittelt, wie gerade wir auf dem Strich gehen können.

Der Zug der Linie aus dem Geist der Wüste.

Die Linie: Das Leben nicht gerinnen lassen zum Objekt an der Wand.

Die Linie als Spur des Verschwindens.

Allen Lebendigen wächst ein roter Faden vom Rücken aus und am Bauch ein Ariadne-Faden. Er wird von der Zukunft aufgerollt.

Verhaltensforscher kartografieren Wohnungen durch Einzeichnen der Bewegungsspuren, die ihre Bewohner tagsüber hinterlassen. Sie enträtseln das Liniengewirr als Muster der Beziehung zwischen den Wohnungsinsassen.

Das Ziehen der Linie gleicht einem internationalen Stafettenlauf ohne sportlichen Ehrgeiz.

Aus der Unmittelbarkeit hin zum Begriff gegen die schlechte Unendlichkeit als ziellosem Immer-so-weiter.

Die Linie als Markierung durch den tachistischen Sumpf.

Gegen die heilige weiße Wand und die Leere.

Dass der Anfang zufällig ist, bedeutet nicht, der Gedanke des Anfangens sei zufällig.

Ein angewiderter Besucher spuckt an die Wand. Ein Fliegenschiss ist gesetzt.

Ein Riss, Akne-Haut der Wand, markiert den Ausgangspunkt.

Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.

Der Anfang von etwas ist ein scharf markiertes Ereignis.

Am Anfang sind wir frei, dann Knechte unseres eigenen Tuns. Und das Ende kann kein Ende sein.

Warum der Anfang gestaltarm ist, wissen wir nicht. Ist es so?

Oder ist alle Handlung nicht Evolution aus dem Kleinsten, in dem schon alles beschlossen liegt?

Die Linie ist nicht Summe unendlich vieler kleiner Punkte, denn durch bloßes Hinzufügen von Eins kann nichts Unendliches entstehen.

Unendliches gibt es nur in der Endlichkeit, sagt Leibniz. Und sagt Novalis. Und sagt Hegel. Und sagt Friedrich Schlegel.

Die Linie hat aber einen Appetit, ein Bestreben und eine Begierde, ins Unendliche fortzulaufen.

Die Linie ist der Übergang vom Nochnicht zum Schongeschehen.

Das Gewesene war einmal das Nochnicht der Vergangenheit.

Die Linie ist dauernde Gegenwart.

Die Kunst zielt auf das Aufheben der Zeitlichkeit in der Dauer.

Und Dauer ist die gute Unendlichkeit in der Zeit, nicht das Gegenteil der Zeit.

Die Linie ist doch linientreu.

Geplant war, vom 18. Dezember bis zur Weihnachtsnacht 1959 in Hundertwassers Hochschulklasse kontinuierlich gemeinsam zu arbeiten – Tage und Nächte ohne Unterbrechung, wie das etwa im industriellen Umfeld für die Betreuung von Hochöfen erforderlich ist. Jahrhundertelang hatten Menschen gelernt, etwa als Schiffsbesatzung, als Klostergemeinschaft oder als Kampftruppe, sich über größere Zeiträume hinweg einer gemeinsamen Aufgabe zu widmen. Diese Fähigkeit und Bereitschaft scheint den auf den Acht-Stunden-Tag getrimmten Zeitgenossen abhandengekommen zu sein. Wir wollten uns daraufhin prüfen, ob wir den Anforderungen einer Klausur in Bunkern oder Lagern gewachsen wären.

Geplant war, die Pathosformel der Abstraktion, „Ornament ist Verbrechen“, die Adolf Loos Anfang des 20. Jahrhunderts in der Jugendstilkapitale Wien propagiert hatte, zu löschen. Von Hundertwassers Position her ließ sich argumentieren, dass gerade abstrakte, gegenstandslose Gestaltung dem Ornament zugehöre. Das war nicht denunziatorisch gemeint – was ich seit Jahrzehnten darzulegen versuche (siehe die bei mir geschriebene Dissertation von Markus Brüderlin über Die Bedeutung des Ornaments für die abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts). (1) Schließlich gab es 7.500 Jahre lang höchste Entfaltung ornamentalen Gestaltens; dagegen würde bloße Kunst für die vor- und frühhistorische Zeit unerheblich wirken. Gott sei Dank gab es Begriff und Programmatik „Kunst“ noch nicht.

Es galt, den Begriff des Experiments in der Kunst wieder an den der Wissenschaften heranzuführen. Das hieß, unter gleichbleibenden Bedingungen die Veränderungen der Untersuchungsobjekte unter Einfluss der Zeit zu beobachten. Objekte waren teilnehmende Subjekte, von denen allgemein angenommen werden konnte, dass sie sich dem Zeitgeist gemäß bloß noch punktuell konzentrieren konnten oder wollten und dass ihnen jede Erfahrung von Kontinuität in der Tätigkeit und konstante Gelassenheit fehlten. Gerade junge Leute seien von Erregungskonzentration auf den Moment aktionistischer Explosion fasziniert, wie ihn die Tachisten, etwa Georges Mathieu, anstrebten. Allenthalben galt expressives Gefuchtel als Inbegriff von Gestaltungskraft. Dagegen half vielleicht meditative Langsamkeit, wie sie Zen-Schulen lehren. Yves Klein, ein Beispiel für viele Avantgardisten, war Schüler japanischer Ritualmeister gewesen und versuchte, was er dort gelernt hatte, in die Praxis künstlerischen Arbeitens zu übertragen. Hundertwasser war, wie wir alle, die die Berichte Spoerris über Klein bei Iris Clair gehört hatten, fasziniert von Yves, dem Monochromen, also vom abstrakten Ornamentalisten. Und Hundertwasser war auch schon seit Jahren fasziniert von jeder Ausformung des Taoismus, des I-Ging und des Zen.

Fast alle zeitgenössischen Künstler hatten eine stille Sehnsucht nach Kooperation der Individualisten, nach der Gemeinschaft der Einzelgänger. Denn Achtung! Gerade Individualisten sind als leistungsfähige Persönlichkeiten wahrhaft kooperationsfähig. Die verschiedenen Künstlervereinigungen seit dem Aufbruch der Nazarener nach Rom gingen demgemäß von der richtigen Vermutung aus, gerade souveräne, selbstgewisse, starke Persönlichkeiten seien zu programmatischer Gemeinschaft fähig, weil sie Konkurrenz nicht fürchten müssten. Nur schwache Charaktere sind eifersüchtig und hinterfotzig bis zur Sabotage des gemeinsamen Vorhabens. Wir wollten während unserer Konzentration auf die gemeinschaftliche Realisierung der Großen Linie den Beteiligten eben diese Botschaft vermitteln: Extrem entfaltete Individualisten sehnen sich nach Kooperation.

Als bekannteste Demonstration dafür galt das legendäre Bauhaus, an dem stärkste Persönlichkeiten der Künstlerschaft gemeinsam einer Mission dienten. Nazis wie Sowjets hatten durch Zwangskollektivierung vor allem der Starken die Formierung von Gemeinschaften desavouiert und die gemeinen Schwächlinge ihnen gleichgestellt. Das galt es zu verstehen.

Während unserer Exerzitien im Klausurraum 213 der HfbK wollte ich mit Lesungen, Projektionen, Schreibtafeldemonstrationen und chorischen Wiederholungen bei den Studierenden nachhaltige Unterweisung erreichen. Zentrale Bedeutungsfelder bildeten die Linien des Lebens, der Faden der Parzen, die Spur in der Wüste, das von Stacheldraht umzäunte Lager, die Windwellenmuster am Strand, die Ackerfurchen, die Notenschriften, die Zebrastreifen, die Sträflingskleiderstreifen, die Linienkombinationen als kinästhetische Gestalten, das Auf-den-Strich-Gehen, die Verbindung schaffenden Verkehrslinien oder die Vermessungslinien wie die um den Globus verlaufenden Längen- und Breitengrade. Ich las entweder entsprechende Passagen aus dem Handbuch des Aberglaubens vor, das ich aus der Staatsbibliothek entliehen hatte, oder aus dem Alten Testament, aus der Apokalypse des Johannes oder aus den Schriften der Herren Noack, Paetzold und Trunz, deren Vortragskunst im Hörsaal mir noch im Kopfe nachklang.

Hundertwasser hatte für die neue Künstlergemeinschaft Pintorarium vorgesehen, alle Beteiligten in die Lage zu versetzen, Gestaltbegriffe wie Labyrinth, Knäuel, Knoten oder Knitterfalten auch gedanklich, sprachlich darzustellen. Die Analogien wurden durch Metaphern gebildet; man musste sich also in allen Medien zu äußern wissen. Hundertwasser war höchst poetisch in seiner Ausdrucksweise. Er lud selbst Alltagsbegriffe wie „Regentag“ mit Bildkraft, Stimmung, Flair, Gemütskolorit auf und band diese Gestaltungskraft an ornamentale Gesten, Muster von Verknüpfungen elementarer Grapheme im Farbklima „Bunt“, das in der gesamten Profimalerei nicht vorkam, aber etwa als Polychromie der Architektur/Skulptur im antiken Griechenland.

Es war deshalb folgerichtig, dass Hundertwasser, nachdem die Hamburger Linie gezeigt hatte, wie ein ornamentaler Raum wirkt, sich auf kleinere und dann größere Objektensembles konzentrierte, um sie zum Raum werden zu lassen, zum bewohnbaren Wohn- und Stadtraum. Und topografisch bunt wirkten dann auf ornamentfeindliche Malereiadepten die stadträumlichen Umsetzungen Hundertwassers.

Bildende Künstler haben häufig Schwierigkeiten, historische oder systematische Darlegungen ihrer Probleme zu erarbeiten. Dafür reichen die wenigen Stunden Korrekturgespräch oder die spärlichen Vorlesungen in theoretischen Fächern nicht aus. Das Exerzitium der Großen Linie sollte den Studierenden in der unbedrängten Gelassenheit einer Vorweihnachtswoche die Geschichte des Ornaments und dessen sprachliche, metaphorische, poetische Parallelen nahebringen. Durch die Dominanz der Künstler in allen Gestaltungsberufen war die Beschäftigung mit der kulturell prägenden Kraft des Ornamentierens in Misskredit geraten. Mit dem Kunstgewerbe wollte niemand etwas zu tun haben, obwohl ja nicht die Kunstakademien, sondern die Kunstgewerbeschulen, das heißt die angewandten Künste und Wissenschaften, fast alle Entwicklungen in der Industriegesellschaft vorangetrieben hatten. Die Hamburger Kunsthochschule war bis in die Nachkriegszeit eben eine Kunstgewerbeschule gewesen.

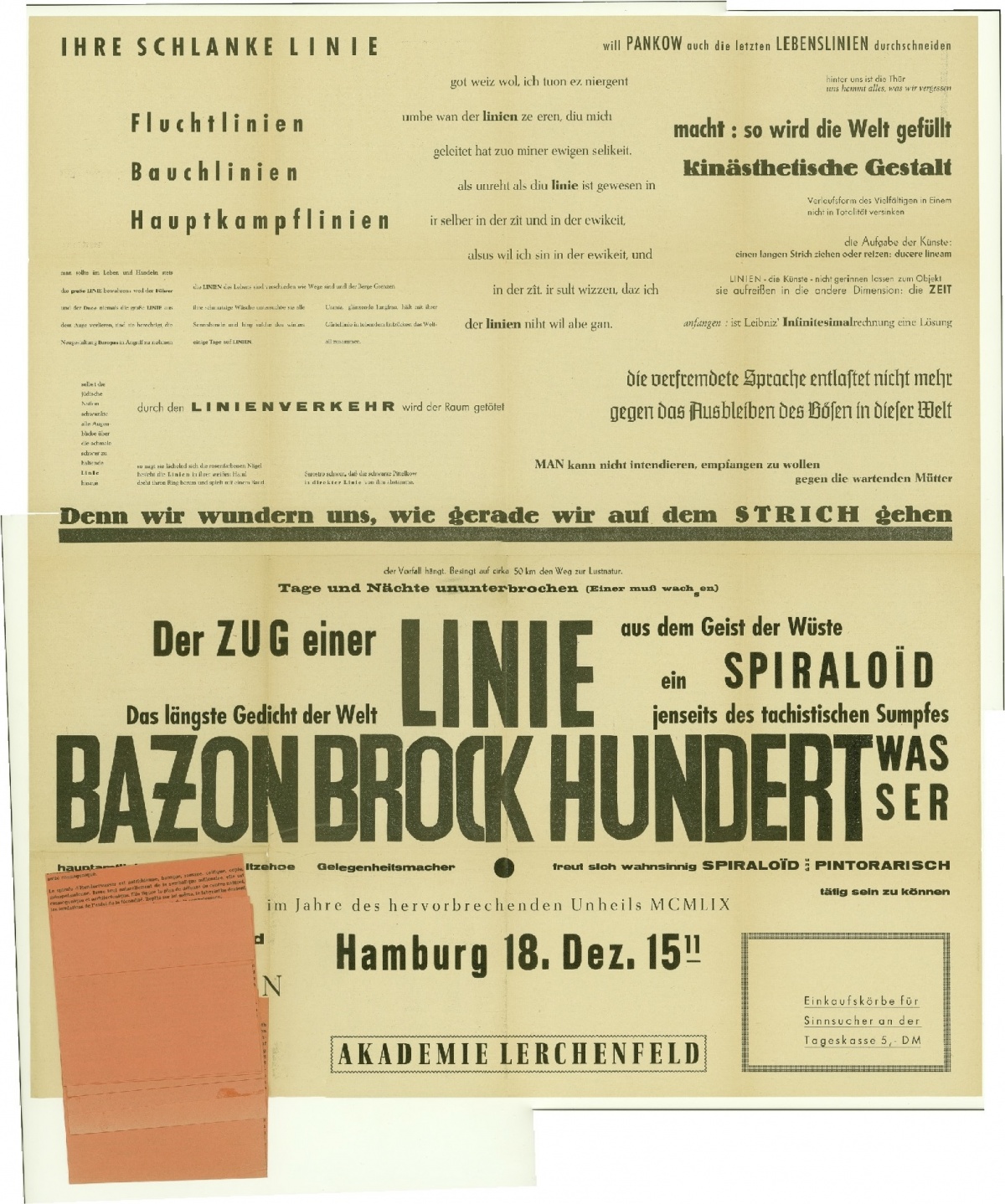

Wir nahmen uns vor, die Linie unter Beteiligung aller jeweils Anwesenden kontinuierlich, also ohne jedes Absetzen beim Farbauftrag und ohne jede Unterbrechung zu ziehen. Das hieß, dass jeweils zwei Aktionisten zusammenarbeiten sollten. Zwei weitere standen für die Ablösung im Fall des Falles bereit. Ein Team bestand also aus vier Akteuren, die vier Stunden durchzuhalten hatten wie eine Wache an Bord eines Schiffes. In dem Raum gab es Zonen, in denen die Freiwachen schlafen konnten. Von Zeit zu Zeit legte der Programmatiker Brock neue Platten auf, las aus den vorher präparierten Texten vor, hielt kleine Vorlesungen oder bediente den Kontakt nach außen – zu Poppe und Frau Geesche, die stets warme Getränke (Tee, Kaffee, Brühe) und belegte Brote, auch mit ausdrücklicher Hilfe des Nachtportiers der Kunsthochschule, anboten. Der Hundertwasser-Förderer Siegfried Poppe hatte auch die Aufsichtshilfskraft gestellt und honoriert, da normalerweise die Hochschule nachts nicht betreten werden durfte.

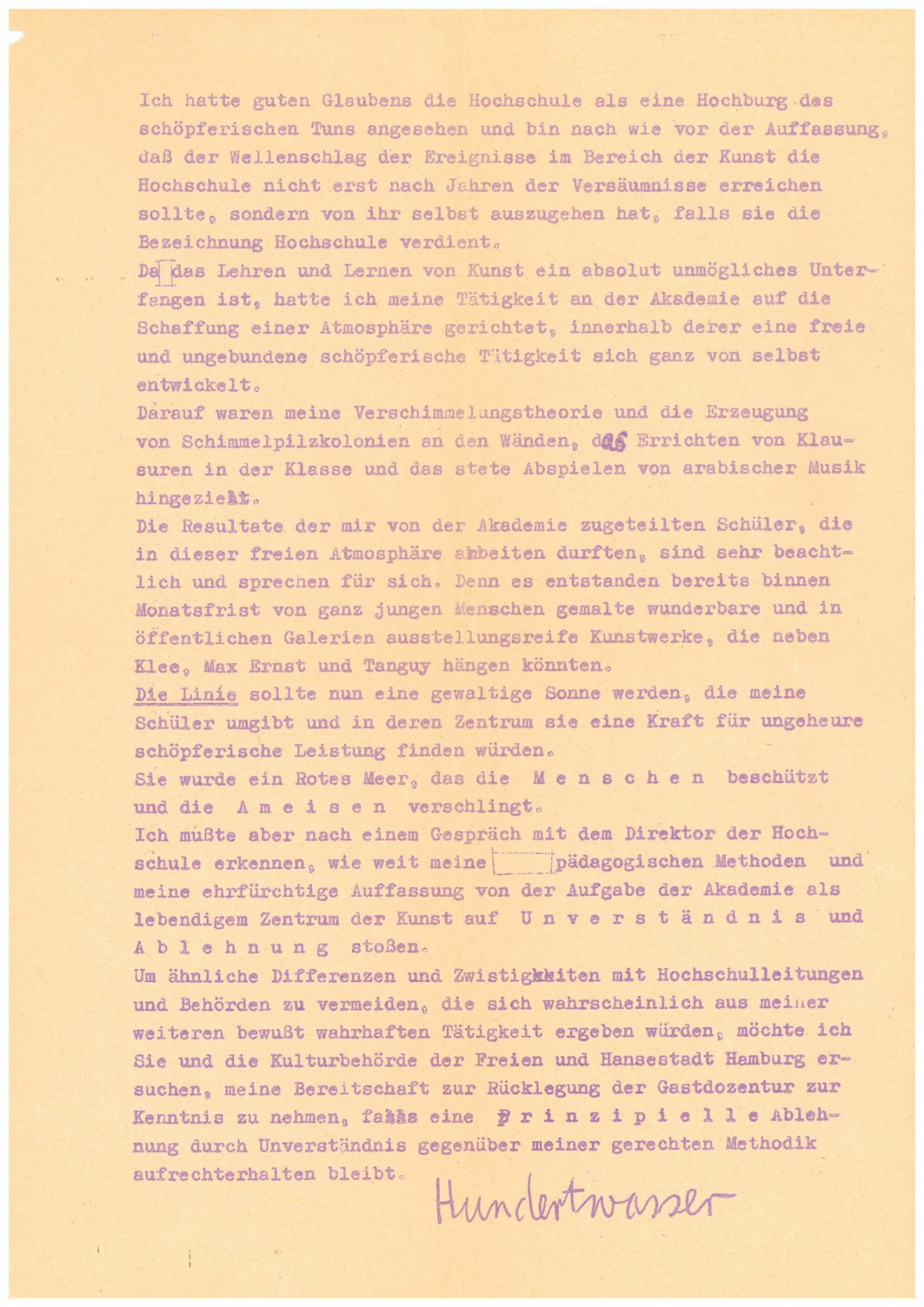

Alles verlief nach Plan, ja weit darüber hinaus. Junge Leute beteiligten sich, die wir zuvor nicht gesehen hatten. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war durch etwas boulevardeske Berichte in den Zeitungen geweckt worden. Wir legten großen Wert auf die Erinnerung an das sprichwörtliche Motiv: „Während die Bürger schlafen, brennt im Kreml, in der Reichskanzlei, im Vatikan noch Licht, das die unermüdliche Fürsorge der Führer anzeigt.“ Gerade durch die Aufmerksamkeit der Hamburger Zeitungen und ihrer Leser fürchtete Direktor von Oppen, zumal er nicht vor Ort weilte, die Skandalisierung seiner Anstalt und verlangte deshalb, die Aktion nach zwei Tagen und zwei Nächten abzubrechen, damit die Hausordnung seines Instituts wieder durchgesetzt werde. So geschah es.

In der von Bazon verfassten Programmankündigung (Din A1 mit angehängtem Textleporello von gut einem Meter Länge) war die Fortführung der Linienziehung außerhalb der Hochschule vorgesehen: durch die Grünanlagen, Straßen und über die Alster hinweg ... Diesen Teil der Aktion galt es jetzt der Fantasie der Bürger zu überlassen: die Stadt als Kollektivkörper, durchzogen von einer täglich anwachsenden Zahl roter Äderchen, den Bewegungsspuren der Bewohner, dem Notat ihrer Lebensläufe: ein Beziehungsdiagramm in nicht mehr durchschaubarer Größe.

Wir zogen Bilanz bei Geesches Spätnachmittagskaffee. Hundertwasser war gezeigt worden, dass die innere Logik des ornamentalen Gestaltens auf Totalität abzielte – vom bearbeiteten Blatt über den Arbeitstisch hinaus den Arbeitsraum, die Siedlung usw. erfassend. Das war das Gegenmodell zur Vereinheitlichung durch Stil. Nicht die einzelnen Objekte wurden dem einheitlichen Ausdruckswillen unterworfen, sondern sie wurden in ihrer Verschiedenheit zu Trägern einer Kontinuitätsbehauptung, die durch Ornamentieren im endlosen Rapport zustande kommt. Hundertwasser sah seine generelle Einstellung bestätigt, dass gestalterische Arbeit nicht von alltäglichen Lebensvollzügen abgetrennt werden sollte. Dafür stand das Schlagwort der „Einheit von Kunst und Leben“. Lehrer sollten also versuchen, jede noch so banale Geste oder Aktivität mit dem betonten Ausdruck von Sinnhaftigkeit auszufüllen. Das entspricht ganz und gar der Aufforderung von Novalis, das Leben zu romantisieren.

Bazon war höchst zufrieden, seine angestrebte Form des beispielhaften Lehrens (action teaching) vorgeführt zu haben. Er sah sich als „Künstler ohne Werk“ bzw. als „Künstler des Nichtwerks“, wie der Ankündigungstext besonders hervorhebt. 1959 hatte sich von Paris her die Konzeption des offenen Kunstwerkes durch die Texte Roland Barthes’ herumgesprochen. Das war eine der Konsequenzen, die aus der teuflischen Widerlegung des Werkanspruchs im Gespräch von Adrian Leverkühn mit den Teufeln des Scharfsinns folgten. Wenn das pathetische Werk in Konkurrenz zur göttlichen Schöpfung dem Künstler in gottloser Zeit nicht mehr gelingen konnte, dann blieb eben das Nichtwerk! Die Große Linie war für Brock ein beispielhaftes Nichtwerk.

4. AUS DEN PAPIEREN DER BREMER LINIE

Vom 17. bis 19. Oktober 2012 haben Studierende der Hochschule für Künste Bremen unter Leitung von Prof. Joachim Hofmann mit Bazon Brock ein erstes Reenactment der Großen Hamburger Linie in der Kunsthalle Bremen versucht, die vom 20. Oktober 2012 bis 17. Februar 2013 Hundertwasser-Werke aus den Jahren 1949 bis 1970 zeigte. Die Studierenden sollten und wollten sich während des Exerzitiums in der Technik der historischen Imagination von Bazon schulen lassen.

Die ersten Stadien der Imaginationsversuche galten der Vergegenwärtigung des jungen Hundertwasser in den 1950er-Jahren – einer Epoche, die heute, weit entfernt von der historischen Wahrheit, als bloße Adenauer’sche Restauration unter dem Muff von Talaren, Direktorenhüten, Wanderzelten und Triumph-Korsetts diskreditiert wird. Der Kampf gegen die Wiederbewaffnung deutscher Soldaten, die Rebellion gegen das Verbot der Kommunistischen Partei in Westdeutschland, die Anti-Atomwaffen-Ostermärsche waren der Sache nach viel radikaler als alle Studentendemos der für so aufregend gehaltenen 1960er-Jahre. Auch im Sozialpolitischen boten die 1950er-Jahre sehr viel umfassendere Zumutungen und Erfolge als alle späteren Zeiten. Die Sozialgesetzgebung von 1957 gehört zu den größten Umwälzbewegungen der gesellschaftlichen Körper im 20. Jahrhundert.

Künstlernamen sind Programmnamen

Den Beginn in Bremen machte eine kleine Übung: Alle teilnehmenden Studierenden sollten sich nach dem Beispiel der Päpste und Hundertwassers und Bazon Brocks einen Aktionsnamen zulegen. Der damals populäre Kardinal Ratzinger hatte sich, nachdem er zum Papst gewählt worden war, Benedikt XVI. genannt. Friedrich Stowasser nannte sich nach seiner Berufung zum Künstler Friedensreich Hundertwasser. Diesen nom de guerre, nom de plume, nom de plumeau, Künstlernamen, Klosterbrudernamen, Tarnnamen, Agentennamen legte er sich zu, weil er glaubte, die Silbe „sto“ seines Geburtsnamens stehe im Russischen/Slawischen für 100. Wir konnten ihm trotz philologischer Beweise nicht klarmachen, dass „sto“ schlicht altdeutsch „stehend“ oder „gestaut“ heißt. Wir amüsierten uns über die Vorstellung, dass er eigentlich „Stauwasser“ oder „Brackwasser“ hätte heißen müssen. Demzufolge wollten wir kräftige Wellenlinien im Stauwasser erregen. Die Erregungsdynamik unserer Fuchtelbewegungen im imaginierten Brackwasser sollte sich dem Linienverlauf an der Wand mitteilen.

Was es wohl hieß, nach dem Zweiten Weltkrieg Künstler sein zu wollen?

Erste Lektion nach dem Einstieg in die Wand am 17. Oktober um 15.11 Uhr

Für Jungkünstler der 1950er-Jahre gab es vor Beuys vor allem Jesus, Dostojewski, I-Ging-Jünger, Pariser Existentialisten, Ginsberg-Beatniks und eben Hundertwasser als Beispielgeber für die Gegenwelt und Gegengewalt zur Funktionsmaschinerie von Ökonomie und Politik. Sie alle waren Auratiker, Wundermänner und Heiler in der Nachfolge der Gekreuzigten aller Kulturen und Zeiten. Sie waren Asketen als Kämpfer in der Disziplin „souveräner Verzicht“. Und alle waren gleichermaßen Moderne, denn sie befolgten deren Maxime „less is more“. Dieser Devise gehorchten Bauhäusler so gut wie Bekenner der Neuen Sachlichkeit oder die Vertreter der modernsten Moderne, die in den 1950er-Jahren in Ulm ein Nachfolgebauhaus betrieben, das 1955 vom Stammvater Gropius ausdrücklich den Segen empfing.

Deshalb fiel es nicht schwer anzuerkennen, dass auch die Barfußpropheten für Seelentiefe und Gedankenreinheit sich zur Maxime „less is more“ bekannten bekannten – nicht in dem, was sie produzierten, aber in ihrer Haltung und Lebensweise. Der bedeutendste Bruder im Geiste der oben genannten Persönlichkeiten nach Hundertwasser und Beuys war in der BRD der 1970er-Jahre zweifelsfrei Wolfgang Neuss in Berlin (West). Er lehrte seine Asketlinge sonntags am Brunchbuffet, auf die Fülle der gebotenen Würste, Schinken, Eier etc. zugunsten einer bescheidenen Scheibe Knäckebrot zu verzichten. Das steigere schon deshalb die Geisteskraft, weil sich so jeder das Viele, auf das er souverän verzichtet, beständig in aller Pracht vorstellen müsse.

Beide Künstlertypen entsprachen der Anforderung, Realitätstauglichkeit bewiesen zu haben: Die einen entstiegen der verwüsteten Erde vor Verdun, wie Otto Dix sie als Gespenster und Wiedergänger Alteuropas gezeichnet und gemalt hatte; die anderen – schneidige Leutnants und Ingenieure – hatten mit ihrer Ausprägung der westlichen Rationalität zu Waffensystemen unter Stahlgewittern eben jenes Weltgericht veranstaltet, aus dem sich die abgemagerten, von Deckenfetzen umhüllten Asketen des Überlebens in Gräben und Erdlöchern in die Zwischenkriegszeit gerettet hatten.

Ende der 1920er-Jahre standen sich die beiden Künstlermuster für Modernität in aller Öffentlichkeit gegenüber. Carl Bry würdigte „die Bärtigen“ in seinem Buch Verkappte Religionen; gleichzeitig erarbeitete Siegfried Kracauer seine Studie über den Angestellten als Träger des Fortschritts in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

Diese Darstellungen treffen wieder auf die Situation seit 1945 zu, in der sich die bärtigen Kämpfer für Reinheit durch Askese ganz cool der smarten Produkte von Technooptimisten bedienen. Es besteht schönste Aussicht, dass die Synthese von Theologie und Technologie in globalen Dimensionen genauso gelingen wird, wie sie bis dato nur im „Westen“ verwirklicht wurde.

Der Hundertwasser der 1950er-Jahre war ein höchsten Respekt gebietender Guru der alternativen Lebensformen. Er ließ sich auf alle Spiritualtechniken ein – so befragte er den berüchtigten Astrologen Wulff in Hamburg, der die Investitionen in die Nachkriegswirtschaft genauso sternenkundig terminiert hatte wie seinerzeit die Himmler-Aktivitäten im NS-Regime. Bezahlt von Poppe, dem Förderer Hundertwassers in Hamburg, errechnete Wulff den günstigsten Einstieg ins Unternehmen Große Linie mit 18. 12. 1959 um 15:11 Uhr, ohne dass die Linienzieher von dieser himmlischen Offenbarung unterrichtet wurden.

Hundertwasser trug sehr aparte Kleidung aus „naturbelassenen“ Stoffen, setzte seine Persianerpelzmütze auch in Innenräumen nicht ab (damals der Höhepunkt unangepassten Verhaltens); er aß mit äußerstem Bedacht, vor allem Äpfel und Nüsse, die ihm meine Itzehoer Mutter stets frisch vorzulegen hatte. Er demonstrierte jeweils einen sehr besonderen Zugang zu Zen-Bewegungen im Westen; leider hatte ihm Yves Klein nichts von „Zen 49“ erzählt, der deutschen Zen-Gemeinde unter Künstlern nach 1949, vor allem in Nordrhein-Westfalen (dem Politkonstrukt der Engländer, das wie eine I-Ging-Chiffre gebildet wurde). Er erzählte freudig und konzentriert von den Pariser Platzhaltern des Nichts respektive der Leere – also von Yves Klein und den Clochards der Philosophie und der Künste. Und jedermann traute ihm zu, durch Lächeln heilen zu können.

Hundertwasser lehrt

Im Frühherbst 1959 gelang es dem Hamburger Großraumgestalter Siegfried Poppe, einen der zeitgenössischen Künstler, deren Arbeiten er für seine Privatsammlung kaufte, dem damaligen Direktor der Kunsthochschule am Lerchenfeld so zu empfehlen, dass sich daraus der Auftrag zur Wahrnehmung einer Gastdozentur ergab. Poppes Leidenschaft für Jugendstil und Neue Sachlichkeit verschaffte ihm Autorität bei Direktor von Oppen und so erhielt Hundertwasser die Chance, sich als Lehrer zu beweisen. Er schien dafür geradezu prädestiniert zu sein: In Paris, dem damaligen Zentrum der Avantgarden, war er gut eingeführt und erfolgreich – ein Wanderer durch alle Kulturlandschaften, ein Aktionist vor größerem Publikum mit Aufsehen erregenden Thesen wie der Forderung, Verschimmeln, Verrotten, Verbrauchen als Gestaltungsprinzipien anzuerkennen und zu praktizieren.

Von Oppen fasste Vertrauen, da Hundertwasser äußerst höflich, leise, bescheiden und mit einem faszinierend vielsagenden Lächeln auftrat. Der Direktor wies dem Neuzugang zum Lehrkörper den Raum 213 im oberen Stockwerk der Schule zu. Poppe war behilflich bei der Einrichtung nach Hundertwassers Vorstellung, dass in dem Raum jeder Studierende eine kleine Koje und er selbst einen baldachinüberwölbten Thron erhalten müsse. In Poppes Betrieb für Großraumanstriche fanden sich naturgemäß diverse Materialien und Utensilien, die in einer Klasse für Malerei jederzeit gebraucht werden. Und Poppes Frau Geesche, allseits verehrt, ja geliebt, bereitete mit Freuden bei jeder sich bietenden Gelegenheit das beste Mahl für die Freunde vom Lerchenfeld zu.

Und dann kam ich

Es wird immer wieder gefragt, wie der 23-jährige Student Brock dem Kunstguru Hundertwasser das Projekt der Hamburger Linie vorgeben konnte, damit zum ersten Mal Studierende als Betrachter, Zuhörer, Zuschauer, kurz als Rezipienten ein Kunstwerk realisierten, indem sie die Form- und Gestaltidee eines Künstlers in soziale Realität überführten.

Hundertwasser hatte 1958 mit den Kollegen Ernst Fuchs und Arnulf Rainer in Wien das Pintorarium gegründet. Diese Malwerkstatt sollte jedermann offenstehen, der sich Künstlerideen für sein eigenes Leben anzueignen gedachte. Mit dem Vorschlag zur Ziehung der Großen Hamburger Linie bot Brock dem zur Kunstlehre verpflichteten Hundertwasser ein prachtvolles Beispiel für die erhoffte Arbeit im Pintorarium. Und Bazon traute sich den Vorschlag und dessen Realisierung zu, weil er schon einiges in der Kunstszene auf die Beine gestellt hatte. Er war kein unerfahrener Student, sondern sah sich als Partner des Meisters, als Juniorpartner. Hundertwasser war acht Jahre älter; bei dem Projekt ging es schließlich nicht um Autorität durch Status, sondern um Autorität durch Autorschaft, durch gute konzeptionelle Arbeit.

Bazons Vorgeschichte

Im Herbst 1957 veröffentlichte der Itzehoer Drucker George Am Sandberg Kotflügel, Kotflügel von Bazon Phönix Phlebas Brock – meine erste Buchpublikation, gestaltet von mir selbst (Layout und Typografie) und von K. P. Dienst sowie Rutschmeier, zwei ein wenig ältere Mitschüler am Kaiser-Karl-Gymnasium in Itzehoe (Kaiser Karl war schließlich der Gründer unserer Siedlung an der Stör im Jahre 812 n. Chr.). Der Band hatte Messingschrauben als Bindung (Gold), bot schwarze Schrift und schwarze Balken auf rotem Karton, also Schwarz, Rot, Gold zum BRD/DDR-Quadrat, denn das Format war ca. 20 x 20 cm. Als „Bazon“ oder auch mal „Sophia“ wurde der Verfasser vom Oberstudiendirektor Thiessen, dem Direx des Gymnasiums, gehänselt wegen seiner heftigen Neigung, sich stets zu melden, wenn im Unterricht eine Frage gestellt wurde. „Bazon“ kennzeichnet einen sophistischen Redner, der sich gegen das „Buchwissen“ der Wahrheitsfanatiker stellt. Sophisten versuchen, jedermann davon zu überzeugen, dass aller Erkenntnisgewinn daran zu messen sei, ob er den Menschen bei der Bewältigung ihrer Lebensanstrengungen nütze oder nicht.

Mit der Wahrheit, das hatten wir gelernt, war es nicht getan; im Gegenteil: Sie ließ sich ohne weiteres in Dienst nehmen wie eine Hure (damals noch eine höchst verächtliche Kennzeichnung). Der Wahrheitsfanatiker Platon hatte mit großer Gelehrtendummheit darauf bestanden, dass in Syrakus einer seiner Lieblingsschüler eine Tyrannei errichte, um die Staatsideen des weisen Lehrers in die politisch-soziale Wirklichkeit zu übersetzen. Und noch Mitte der 1930er-Jahre konnte der mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnete Professor Philipp Lenard, ein Wahrheitsverpflichteter höchster wissenschaftlicher Autorität, den stupiden Begriff der „verjudeten Physik“ geltend machen – mit schrecklichen Folgen für viele seiner Kollegen.

Es ging Bazon, dem „Redner“, in erzieherischem Pathos also um Abwehr der arroganten, unaufgeklärten, „strengen“ Wissenschaft, die sich jede Kritik durch Verweis auf ihre „streng objektiven Verfahren“ verbat; es ging gegen die Tyrannis der Wahrheit.

Den Kotflügel vertrieb unter anderem die Hamburger Buchhandlung Von der Höh, deren Leiter, ideologieerfahren, sich für die Arbeiten junger Deutscher besonders interessierte (20 Jahre später führten die Verkaufszahlen der Ästhetik als Vermittlung in derselben Buchhandlung dazu, dass Brock zum ersten und einzigen Mal in einer Bestsellerliste des Spiegel auftauchte). Von der Höh verwies Brock an Rühmkorf, bei dessen Bruder er in Altona Untermieter wurde, und versandte Exemplare des Kotflügels unter anderem an Hans Magnus Enzensberger, der sie seinerseits an Suhrkamp weiterreichte, und an Carl Laszlo in Basel. Suhrkamp war begeistert, hieß es, in dieser Art wolle er einen neuen Verlagsprospekt gestaltet wissen – meine Lyrismen interessierten ihn wohl nicht. Carl Laszlo aber lud mich umgehend zu sich ein: der Beginn einer lebenslangen Orientierung an der Schweizer Sensation der Normalität des Lebens, die ich mit meinen Erfahrungen für völlig unwahrscheinlich hatte halten müssen. (2)

Laszlo war nach dem Ungarnaufstand 1956 die Anlaufadresse für alle Widerständler gegen den Tugendterror der Ideologen, gegen die bewaffneten Hüter der reinen Lehre, das heißt, gegen die Funktionäre der Systemblindheit aller Provenienzen. Trotz Lagerhaft und den üblichen Sanktionen für Unbotmäßige war Laszlo energisch ohne Verbitterung, agil und listenreich, gab keinem Anpassungsdruck nach. Sein Panderma-Verlag führte Musiker, Dichter, Literaten, Maler, Lebensreformer, Hungerkünstler, Psychoten, Artisten und andere interessante Gestalten zusammen. So war es ganz natürlich, dass Laszlo mich, Bazon Brock, an Hundertwasser verwies, an den Bauhäusler Kurt Kranz, an den Bildpsychoten Schröder Sonnenstern – aber auch an Carl Jaspers, an den Basler Mathematiker Speiser und an zahlreiche weitere Persönlichkeiten, damit ich lernte, die Gegenwart so anspruchsvoller Individuen auszuhalten.

Der Kotflügel fand auch Interesse in Darmstadt. Gustav Rudolf Sellner hatte dort als Intendant des Staatstheaters eine grandiose Mannschaft von hellen, ja leuchtenden Köpfen um sich versammelt. Claus Bremer und Daniel Spoerri wurden meine großen Brüder. Im „Schlosskeller“ planten sie ihre „Uraufführungen“ (von Jarry über Brecht bis Ionesco). Dramaturgische Streifzüge und Expeditionen zogen das deutsche Umfeld der Avantgarde in unsere Aufmerksamkeit. Spoerri vermittelte zeitnah die Großereignisse von Paris (vor allem von Yves Klein und Duchamp); Claus Bremer entdeckte täglich Neues auf dem Feld der Konkreten Poesie; Grete Weil verkörperte immer noch in Person die genialen Kinder um Klaus und Erika Mann der 1920er/30er-Jahre in München; der Stars-and-Stripes-Redakteur Emmet Williams (die Army-Zeitung erschien in Darmstadt) orientierte uns auf Eliot und Pound, auf die Vortizisten und die New Yorker Kostgänger der Peggy Guggenheim und ihren Exilantenanhang, den der Wiener Bühnenbildner Kiesler so brillant inszenierte. Serge Stauffers Großtat, 1956 Duchamps Werk zu publizieren und zu beschreiben, Cage-Auftritte in Darmstadt 1957, Adornos Bußpredigten, die Stuttgarter SDR-Radioessayredaktion, Max Bense und Buchhändler Niedlich versetzten uns täglich in Erwartungserregung.

Ich war Anfang 1958 nach Frankfurt in die Vogelsangstraße gezogen: Untermiete 1. Stock, ein Zimmer mit Benutzung des Familienbades. Die Einschreibung bei Adorno, Carlo Schmid, bei den Germanisten, dem Philosophen Wolfgang Cramer und dem Kulturökonomen Ruegg gelang umstandslos, weil ich Empfehlungen von den Hamburger Professoren vorlegen konnte, die mich schließlich nach Frankfurt „zu Adorno“ weggelobt hatten. Der Frankfurter Dichter Franz Mon und der extrem umtriebige Walter Höllerer luden mich zur Mitarbeit an Movens ein, einer Anthologie des zeitgeistigen Dichtens und Trachtens. Jede seminar- und vorlesungsfreie Stunde verbrachte ich in der Darmstädter Dramaturgie und konnte mich so nützlich zeigen, dass mich schon ein Jahr später der Stadttheaterintendant Horst Gnekow als ersten Dramaturgen an sein neues Haus in Luzern engagierte. Zu den Festspielen traten bei uns zum Beispiel Therese Giehse und Käthe Gold auf, die mich auch auf der Bühne ganz anstellig fanden. Ich hatte Gnekow bei Grete Weil in Frankfurt kennengelernt. Ihr Partner Walter Jokisch inszenierte in Darmstadt Opern; vier Tage vor einer Premiere erkrankte er und ich konnte, seinen Plänen gemäß, die Arbeit bis zur Premiere fortführen.

Bremer Summe

Es galt zu lernen, dass das Durchwandern eines Raumes an eine Abfolge von Erinnerungen zu binden sei, also räumliche Abfolgen in gedankliche Abfolgen zu übersetzen. Es kam und kommt vor allem darauf an, ein Gefühl für Kontinuität zu entwickeln, das heißt, einzelne Momente zu einem größeren Sinnzusammenhang zu verknüpfen. Künstler zielen darauf ab, die aufmerksame Partizipation des Publikums an der Verwandlung von Arbeitsresultaten in Kunstwerke zu erreichen. Die beste Methode dafür ist der Aufbau von Analogien durch die Bildung von Metaphern. Also gilt es, profane Arbeitsabläufe poetisch zu überhöhen, wie das seit 1800 als Romantisieren von Novalis propagiert wurde: „Die Welt romantisieren heißt, sie als Kontinuum wahrzunehmen, in dem alles mit allem zusammenhängt. Erst durch diesen poetischen Akt der Romantisierung wird die ursprüngliche Totalität der Welt als ihr eigentlicher Sinn im Kunstwerk ahnbar und mitteilbar [...]. Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzen- Reihe sind. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“ (3)

Wir hatten ein ganz und gar beispielhaftes Projekt der aktionistischen Avantgarde zum Erfolg geführt. Ein entscheidender Unterschied zu Hamburg bleibt zu würdigen. In Bremen wurde die Aktion nur begrenzt durch die von Anfang an gegebene Verlaufszeit. In Hamburg erzwang Direktor von Oppen den Abbruch, der jedermann veranlasste, sich vorzustellen, wie es hätte weiter- und weiter- und weitergehen können. Hundertwasser hatte einen triumphalen Abgang mit einem Brief an den Kultursenator. Denn es war klar, dass von Oppen mit seinem Abbruchsdiktat die Bedeutung des Linienprojektes nur noch nachdrücklicher untermauert hatte: Wo Gefahr behauptet wird, wird man das Rettende finden.

Hundertwasser wollte partout Konsequenzen aus dem Phänomen der Serpentinata, also der gewundenen, geschwungenen, spiraloiden Linie ableiten, was ich ihm leider nicht ausreden konnte. Sein Kampf gegen den rechten Winkel als kultürliche Vergewaltigung der Natur, in der es angeblich keine rechten Winkel gibt, war donquijotesk. Ich bewies ihm vergeblich, dass mit unserem Gleichgewichtsorgan, dem Herrscher über alle Sinneswahrnehmungen, die strikte Orientierung auf Horizontalität/Vertikalität, also Rechtwinkligkeit von Natur aus vorgegeben sei.

Auch Hundertwassers Euphorie für Nacktheit als Zeichen der Unmittelbarkeit und Offenheit wollte ich mit Realitätssinn dämpfen. Ich machte ihm in der Galerie Defet in Nürnberg vor, dass es um die Vermittlung von Nacktheit und Bekleidetsein gehe wie beim Striptease und bei der Bemalung der Naturvölker, genannt „Eingeborene“.

Er blieb von meinen Einwänden unbeeindruckt. So kühlte sich unser Verhältnis bald ab. Er sah mich als Kritiker seiner Position und mit Kritikern, vor allem denen des Feuilletons, stand er in heftigem Streit, weil diese Schreiber sich mehr und mehr erlaubten, Kitschverdacht gegenüber dem einstmals radikal Unangepassten zu äußern. Hundertwasser reagierte „affirmativ“. Das war aber gerade die Methode, die ich öffentlich stark machte (Beispiel: Dienst nach Vorschrift ist naturgemäß Sabotage). Wenn Hundertwasser also argumentierte, er wolle bewusst Kitsch, weil ohne Kitsch die Schönheit des Lebens unerträglich werde, landete er in meinen Themen (siehe Stichwort ‚Kitsch‘ in www.bazonbrock.de). Immer wieder kam ich ihm in die Quere. Das ärgerte ihn derart, dass er begann, unsere Große Linie als sein alleiniges Unternehmen anzusehen.

Zunächst hatte Hundertwasser meine Urheberschaft nicht nur nicht geleugnet, sondern im Gegenteil sogar propagiert. In seinem Brief an den Kultursenator nach Abbruch des Unternehmens weist er ausdrücklich auf „den Dichter Bazon Brock“ als Urheber der Linienaktion hin. Die Partnerschaft wird auch dadurch unmissverständlich, dass auf dem Plakat zur Aktion die Namen Brock und Hundertwasser gleich groß und damit gleichwertig annonciert werden. 1977 antwortet Hundertwasser auf die Frage von Pierre Restany: „Die Idee zur Linie stammt also von Bazon Brock?“ mit „Ja, aber!“ – Ich hätte die Idee nur fassen können, weil ich mit „Hundertwassers Universum sehr vertraut“ gewesen sei. Der Zusatz, ich sei schließlich sehr intelligent, ist zwar keine Falschaussage, aber in dem Zusammenhang doch belastend: Als ob meiner Intelligenz, nicht aber dem „Dichter“ Bazon Brock das als solches bedeutsame Konzept der Aktion zuzuschreiben sei. Deshalb fühlte sich Hundertwasser wohl berechtigt, nur noch von „meiner Aktion“, also der seinigen, zu sprechen. Gleich fünfmal reklamierte er „die Linie“ für sich allein.

Das Restany-Interview fällt in eine Zeit, in der Hundertwasser mehr und mehr krude Argumente, besser: leere Phrasen der Kampagne gegen die „entartete Kunst“ zur Verteidigung seines Selbstwertgefühls vortrug – als hätte es zwischen 1890 und 1960 dergleichen Unsinn zur Stigmatisierung der Avantgarden nie gegeben. Als ihn sein langjähriger Promoter und Freund Wieland Schmied schließlich zur Einsicht in seine Verranntheit aus Kränkung bewegen will, demonstriert er dann doch wieder den Vollbesitz seiner großen Intelligenz, indem er etwa darlegt, „entartete Kunst“ sei von ihm als Vorwurf gegen so gut wie alle zeitgenössischen Künstler nur so gemeint, wie man behaupten könne, Kaffee ohne Coffein sei „entartet“ oder Bier ohne Alkohol.

Das war zwar clever argumentiert, aber warum benutzte Hundertwasser durchgehend von Ende der 1970er-Jahre an den historisch eindeutig konnotierten Begriff „entartete Kunst“, wenn er angeblich nur „gefakte Kunst“ meinte? Wer als Prophet auftritt, muss wissen, dass er damit im eigenen Land, also in der Künstlerrepublik, Verdacht erregt. Ich weiß, wovon ich spreche – allerdings aus der genau entgegengesetzten Position: Als Anselm Kiefer nach 1985 seinen Werkanspruch ganz unmissverständlich auf platte Anleihen bei der jüdischen Tradition der Kabbala stützte, musste ich ihm ebenso entgegentreten wie Wieland Schmied seinerzeit Hundertwasser nach dessen Dankesrede zum Großen Staatspreis der Republik Österreich. Kiefer kündigte, auf meine kritischen Vorhaltungen hin, er sei in Gefahr, sein bisher so großartiges Werk in den Kitschsumpf zu ziehen, jegliche bis dahin so nützliche Beziehung zu mir auf, mit damnatio memoriae-Konsequenz.

Hundertwasser trat (nicht so ironisch wie Beuys) aus der Kunst aus, um sich in kulturalistischen Heimholungen ins Gemüt der kleinen Leute wie der großen Kulturpolitik seiner Bedeutung und Wirkung gewiss sein zu können. Kiefer wurde sogar zum Leitbild einer generellen Tendenz: Mehr und mehr verlangen heutige Fundamentalisten jeglicher Couleur, dass die Künste und Wissenschaften endlich wieder unter die Autorität von kulturellen Identitäten und religiösen Bekenntnissen zurückfinden müssten. Ganz unverfroren fordern Agenten der propaganda fidei wie der hochdekorierte Schriftsteller Mosebach, Zensur gegen alle Künstler auszuüben, die den Primat der Kulturen/Religionen, welcher auch immer, nicht anerkennen. In der Wissenschaft hat sich die Zensur im Namen des Primats des Marktes längst durchgesetzt – man verweigert schlicht die Forschungsgelder. Wer im Notfall mit Papier und Bleistift auszukommen vermag, der muss perfider zur Ordnung gerufen werden – nämlich mit dem Argument der hessischen Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Zensur zu üben sei ja gerade der Ausdruck für die dem Zensor gewährte „Freiheit“, wie sie das Grundgesetz garantiere.

Hundertwasser und Kiefer waren zu Protagonisten eines großen rollback der Moderne geworden, aber sie wollten sich das nicht eingestehen. Als sie schließlich doch zu Reaktionen gezwungen wurden, reagierten beide übertrieben in der Verteidigung von Unhaltbarkeiten. Ihren Kollegen gingen sie aus dem Weg – unter Beifall von der falschen, da inkompetenten Seite. Der Rückzug von der Kunst auf die Kultur und Religion, auf Ökologie und Heimatkunde führte den beiden prominenten Kunstdissidenten Scharen von Kulturpathetikern zu, die endlich wieder von „Entartung“ als Urteil gegen Zumutungen Gebrauch machen wollten. Und ihnen stimmten vor allem orthodoxe Juden und fundamentalistische Muslime aus vollem Herzen zu. Das ist die Lage, wie sie uns von den 1980er-Jahren her von Hundertwasser, Kiefer und zu Teilen auch von Beuys aufgezeigt wurde. Letzterer hat ja die legendäre Formulierung „Ich trete aus der Kunst aus“ programmatisch unters Volk gebracht.

Jetzt haben wir den Salat

Will sagen, jetzt wird es tödlich ernst für die Künste und die Wissenschaften. Können wir uns damit trösten, dass alle grandiosen Hochkulturen bis 1400, zum Teil bis heute, gut ohne Künste und Wissenschaften auskamen? Gestaltung/téchne reichte ihnen – genauso wie die Methode des Lernens durch Machen.

Und nun Wien 2020

Wir wollen im Hundertwasser’schen Exerzitium klären, welchen Status der Hundertwasser-Beuys’sche-Austritt aus der Kunst wieder – heute noch oder heute erst recht – unter jungen Leuten in Anspruch nehmen kann. Wird das Diktat der Kulturen und der Religionen über die Freiheit der Künste und Wissenschaften triumphieren? Oder können wir der Pyramide durch Lernen jenseits von Kunst und Wissenschaft doch noch eine entscheidende Spitze aufsetzen?

learning by crying – Babys

learning by denying –Trotzköpfchen

learning by lying – gesunde Kinder

learning by trying – Lehrlinge

learning by buying – Konsumenten

learning by sighing – Patienten

learning by dying – Gläubige

learning by redefining – Theologen und Philosophen

Wird es uns gelingen, Hundertwassers grandiose Positionen 1949 bis 1970 als beispielhafte Leistung eines Künstlers des 20. Jahrhunderts neu zu definieren?

Anmerkungen:

(1) Markus Brüderlin: Die Einheit in der Differenz – Die Bedeutung des Ornaments für die abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts; von Philipp Otto Runge bis Frank Stella, Universität Wuppertal, 1995 (Diss.).

(2) Siehe hierzu das Kapitel „Der verbotene Ernstfall“ in Bazon Brock: Lustmarsch durchs Theoriegelände, Köln 2008.

(3) Novalis: Schriften, 6 Bände, Band 2: Das philosophische Werk I. Frühe Prosaarbeiten, Philosophische Studien, Vermischte Bemerkungen, Blüthenstaub, Glauben und Liebe, Fragmentsammlungen, hrsg. von Gerhard Schulz/Dirk von Petersdorff u. a., 3. Ausgabe, Stuttgart 1981.