Kaum zu glauben, aber beweisbar: Nachhaltigkeitsforderungen, Sparsamkeitsgebote, Ressourcenschonung - kurz: Alles, was eine moderne Haltung zu Gestaltungsfragen ausmacht, lässt sich am Besten durch Wertschätzung des Kostbaren erfüllen.

1980 starteten wir den Beweis dafür an der Wiener Universität für angewandte Kunst. Wir edierten Paare von goldenen Essstäbchen (gestaltet durch Gilda Fucker), um die Konsumenten in die Wertschätzungsstrategie der “Askese des Luxus” einzuführen.

Wer im asiatischen Raum vom dritten Lebensjahr an goldene Essstäbchen benutzt, trägt zur Verbesserung der ökologischen Bilanz bei; denn Hunderttausende von südamerikanischen Urwaldriesen werden von Holzkonzernen gefällt, um sie zu banalen Essstäbchen zu verarbeiten. Dreimal pro Tag werden pro Person der asiatischen Bevölkerung solche hölzernen Werkzeuge verschlissen. Aufbewahren kann man sie nicht, weil Holz von Bakterien befallen wird. Im feuchtwarmen asiatischen Klima führt das zur ernsthaften Gefährdung der Gesundheit. Gold hingegen nimmt keine Bakterien an. Einmal durch den Ärmelstoff ziehen, reicht zur Reinigung völlig aus.

Beim damaligen Goldpreis hätte ein Paar goldene Essstäbchen rund 1800 DM gekostet (heute etwa 3800 $). Dieser Preis amortisiert sich schon innerhalb weniger Jahre - auch dann, wenn ein paar hölzerne oder kunststoffliche Essstäbchen ohne Rücksicht auf die Ökobilanz bereits für wenige Pfennige zu haben sind. Nach heutiger Rechnung könnten Regierungen, die jedem ihrer Vorschulkinder goldene Essstäbchen schenkten, nach 10 Jahren bereits den Break even-Point erreicht haben. Man sieht: Ökologisch, ökonomisch, volksgesundheitlich ist Luxurieren die vernünftigste Strategie. Ihr wichtigstes Resultat aber ist die Anleitung der Konsumenten zur nachhaltigen Wertschätzung der Dinge unseres täglichen Lebens. Wegen ihres Wertes wird selbst ein relativ unterentwickelter Konsument goldene Essstäbchen nicht - wie hölzerne oder plastische - gedankenlos wegwerfen.

An dieser Fähigkeit zur Wertschätzung der Resultate menschlichen Gestaltungsmutes, der Wertschöpfung durch Arbeit und qualitativer Hochwertigkeiten fehlt es unseren Zeitgenossen, wie der allseits beklagte Vandalismus bezeugt. Seit Jahrzehnten versuche ich deswegen, die Fähigkeit von Konsumenten zur Anerkennung und Wertschätzung zu trainieren. In der griechisch-römischen Antike lernte man systematisch, Eulogien, das heißt glaubhafte Lobpreisungen, Rühmungen und Verklärungen der Menschen und ihrer Arbeitsleitungen, zu entwickeln. In [der Präambel] unseres Grundgesetzes wird diese Tradition unmittelbar angesprochen - und zwar als Verpflichtung für jedermann.

Dass “die Würde des Menschen unantastbar ist”, kann nur sinnvoll behauptet werden, wenn ihr Würdigung entspricht; Würde hat nur, wer andere Menschen, deren Schaffenskraft, Selbstverständnis und Weltsorge zu würdigen bereit ist. Würde entsteht durch Würdigung und nicht durch Verleihung eines Amtes. Die höchste Form der Würdigung ist die Wertschätzung. Dafür ein Alltagsbeispiel: Wer familiär oder schulisch gelernt hat, den Wert historischer Möbel zu schätzen, weiß, dass eine Antiquität gerade durch langfristigen Gebrauch im eigenen Lebensalltag an Wert gewinnt. Menschen hingegen, die irgendwelchen neuwertigen Plunder in falsch verstandenem ökonomischen Kalkül möglichst billig anschaffen, haben nach wenigen Jahren der Nutzung gar nichts mehr.

Als wir 1972 im Internationalen Design Zentrum Berlin (IDZ) unter dem Generaltitel “Mode - das inszenierte Leben” derartige Überlegungen in Zuordnung zum Einkommen der Ober-, Mittel- und Unterschichten ausstellten, bezichtigten uns vor allem sozialrevolutionär orientierte, aufklärerisch gesonnene Zeitgenossen des Elitismus. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert: Dank der Überzeugungskraft höherer Einkommen für linke und grüne Abgeordnete, die sich gezwungen sahen, Nachhaltigkeitsstrategien auch in ihrem eigenen Leben zu befolgen. Sie verstanden, dass mit der Anschaffung werthaltiger Gebrauchsgegenstände gerade der ökonomischen, ökologischen und modernistischen Vernunft gedient ist.

Kleinkunst?

Eine der beliebtesten Produktionen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist die Übertragung der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises vom Mainzer Forum-Theater unterhaus. Die Bezeichnung “Kleinkunst” für Kabarettisten, Comedians, Conferenciers/Moderatoren stammt aus Wilhelminischen Zeiten, als sich die hohen Herrschaften gegen unbotmäßiges Gelächter schützen zu müssen glaubten. Anscheinend hat man bis heute nicht verstanden, dass die romantische, kabarettistische Ironie inzwischen den Grundgestus aller intellektueller Zeitanalyse kennzeichnet. Die Programme der “Insulaner“, der “Stachelschweine“, der “Kommödchen” und unzähliger anderer Clubs der Besseres Verdienenden vertreten bis heute in weit höherem Maße die Geschichte der Bundesrepublik als die Darmstädter Gespräche, die Donaueschinger Musiktage oder die permanenten Festspiele der Adornostudenten in Frankfurt. Trotzdem leistet man sich die Herablassung, derartige Produktionen als bloße “Afterkunst” zu stigmatisieren.

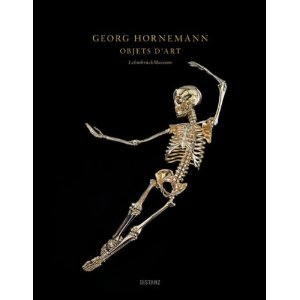

Ähnlich ergeht es den Goldschmieden, Schmuckdesignern und Juwelieren. Man verwechselt ganz offensichtlich Größe und Format, als ob, was klein ist, auch nur eine kleine Bedeutung haben könne. Malerfürsten und Festarchitekten, Landschaftsgärtner und Einrichtungsathleten fühlen sich haushoch erhaben über die kleinformatige Ausdrucksgebärde der Juweliere. Dabei ist jedem Kundigen einsichtig, wie viel schwerer es ist, auf wenigen Zentimetern Fläche eine Formsprache zu entwickeln als auf riesigen Leinwänden Zeichenakrobatik zu betreiben.

Die allfälligen Erklärungen für diese Distanz-Arroganz der Großkünstler lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Nicht nur Schmuckapplikationen, sondern alle Feineinstellungen der öffentlichen Erscheinung eines Bürgers wie Krawatte, Manschette, Hut oder Einstecktuch mussten aufgegeben werden, weil seit den 60er Jahren die Forderung nach Authentizität den Verzicht auf jede “Äußerlichkeit” verlangte. Ob bei Beerdigungen oder Hochzeiten, Theaterbesuchen oder Gruppenreisen - wer als er selbst und nicht als Rollenträger auftreten wollte, verhielt sich überall gleich. Da alle authentisch wirken wollten, um ihre Persönlichkeit herauszustreichen, gaben sie äußere Zeichen der Unterwerfung unter soziale Rollenschemata auf. Sogar Funktionskennzeichen wie bei Bahn- oder Postbeamten, Ärzten oder Polizisten verschwanden zeitweise, weil man glaubte, ein Arzt in Jeans und Sweatshirt wirke als Persönlichkeit überzeugender, denn als Rollenträger. Offenbar stoßen sich die Authentisten kaum an der Wahrnehmung, dass sie alle einander in ihrem Willen zur Individualität wenigstens so ähnlich sind wie die Uniformierten.

2. Es wird behauptet, dass Schmuckapplikationen aus der Öffentlichkeit verschwunden seien, weil man sich nicht den Asozialen und Kriminellen ausliefern wolle. Immerhin setzte man darauf, dass professionelle Diebe echten von unechtem Schmuck unterscheiden können. Also verbreitete sich die Einstellung, in der Öffentlichkeit nur noch Strass oder andere Verschleißprodukte zu tragen. Hotels oberhalb der 4-Sterne-Kategorie forderten ihre Gäste auf, echten Schmuck im Tresor zu deponieren, anstatt ihn anzulegen. Jugendbanden machten sich das zunutze; sie trugen zum Beispiel hochwertige Rolex-Uhren ostentativ zur Schau, von denen alle anderen annahmen, sie stammten aus ostasiatischer Billigproduktion. Eine geniale Tarnung von Diebesgut.

3. Gegen jede Erwartung von Fachleuten, die noch mit der Echtheitspathetik der Nonkonformisten rechneten, breitete sich innerhalb kürzester Zeit die Bereitschaft aus, den eigenen Körper durch Tätowierungen “verstümmeln” zu lassen. Jede Klinik verlangt von ihren Patienten die Auskunft darüber, ob sie Tattoos trügen und somit bestimmte Diagnoseverfahren für sie nicht mehr in Frage kommen. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Offensichtlich identifizierten sich vornehmlich Jugendliche mit den Opfern des Imperialismus, den eingeborenen Völkern der Südsee. Sie ließen sich tätowieren, um mit den Schmerzen bei der Prozedur Empathie zu bekunden. Derartige Abgeltungsleiden bezeugten auch Punks, die ab 1977 den Schritt ihrer Jeans auf Kniehöhe sinken ließen, um wie Strafgefangene zu wirken, denen man die Gürtel und Hosenträger routinemäßig abnahm. Daraus könnte man die kabarettistische Erwartung ableiten, dass Schmuckträger in der Öffentlichkeit als Stellvertreter für das Leiden der Reichen aufzutreten hätten, nicht mehr scheinen zu dürfen, was sie sind. Viele Schmuckdesigner dienen diesem Leidensausdruck nach der preußischen Maxime “Mehr sein, als scheinen”. Das heißt, das Kostbarste und Anspruchsvollste als bloßen Fake zu tarnen.

4. Die Gewohnheit, sich durch Schmuck auszuzeichnen, ist wohl auch durch den allgemeinen Zugriff auf kosmetische Behübschungsmaßnahmen gemindert worden. In der Tat erscheinen Menschen im heutigen Großstadtbild erheblich attraktiver als noch vor 40 Jahren. Gesunde Ernährung und tägliche Körperpflege tragen zur allgemeinen Angleichung an Erscheinungsstandards bei, die von der Werbung weltweit verordnet werden. Durch derart “strahlende Schönheit” übersieht man sogar gestalterisch prägnanten Schmuck. So hat sich die leichtfertige Auffassung verbreitet, Schmuck trage nur, wer ihn nötig hat.

Das Größte im Kleinsten

Diesen üblichen Erklärungen widerspricht die Einsicht, dass meisterliche Schmuckgestaltung viel subtileren Zielen folgt. In allen historisch bewegten Zeiten galt es, dem Kostbarsten auf kleinstem Raum Ausdruck zu verleihen, weil man jederzeit mit Flucht oder Vertreibung zu rechnen hatte. Die Philosophenweisheit, man müsse alles, was man habe, bei sich tragen können, findet in diesem Anspruch eine bemerkenswerte Entsprechung.

So einleuchtend das ist, muss man betonen, dass Schmuckdesign immer schon die Avantgarde der Miniaturisierung anführte. Heute wird die objektive Tendenz zur Konzentration durch Verkleinerung allerdings von der Technologie bestimmt. Noch vor 20 Jahren nahmen elektronische Bauteile im Funktionsverbund sehr schnell die Größe eines Schreibtisches an. Nach dem Mooreschen Gesetz verdoppelt sich die Leistung von Schaltkreisen auf einem Computerchip alle zwei Jahre, was eine permanente Miniaturisierung zur Folge hat. Auch die Notwendigkeit, wissenschaftliche Probleme über Modellbildungen zu erörtern, folgt der inhärenten Logik, dass Modelle kleiner sollten als die Realitäten, für die sie stehen. Ebenso wird die Einübung von Kindern in kulturelles Wissen wesentlich durch das Hantieren mit Spielzeug ermöglicht, also mit miniaturisierten Formen.

Historischer Inbegriff aller Schmuckgestaltung ist die Arbeit an Reichsinsignien oder generell aller Zeichen für höchste Repräsentanz des Selbstverständnisses von Gesellschaften. Auch im religiösen Kontext waren die Anforderungen an gestalterisches Ausdrucksvermögen von Goldschmieden extrem hoch. In Reliquienschreinen, Hostienbehältern, Ritualgerät und vor allem Prunkmonstranzen wird deutlich, dass die vermeintliche Kleinkunst in Wahrheit das hochkulturelle Selbstbewusstsein prägte. Sogar die gotische Architektur wurde von den Goldschmieden entscheidend bereichert, weil der Reliquienschrein mit der gebotenen Einmaßstäblichkeit zum Vorbild für die Kathedralenarchitektur werden konnte.

Heute genießen die “Domschätze” bei bildungswilligen Touristen wieder großes Interesse. Insgesamt kann man feststellen, dass nach den mageren Jahren der “anything goes”-Ideologie die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf Zeremonien, Rituale, Liturgien - auch im sozialen und politischen Raum - gerichtet ist. Wer die Kläglichkeit des Auftritts der Beteiligten bei Staatsbesuchen oder Staatsbegräbnissen derart stark empfindet, dass er sich durch deren Lächerlichkeit beleidigt fühlen muss, ist sicher bereit, den historischen “Zeremonialwissenschaften” mit neuem Verständnis zu begegnen. Darauf deuten auch die gestiegenen Umsätze der Museumsshops hin, in denen man Nachbildungen antiquarischen Schmucks erwerben kann. Das ist ein verständlicher Rückgriff auf die gesicherten Bestände der Kulturgeschichten angesichts der Unbedarftheit und Anspruchslosigkeit gegenwärtiger Insignien und Symbole.

Aber Gemach: Es gibt auch Beispiele dafür, wie man den Ausdruck für zeitgenössische Wachheit mit heutigen Gestaltungsmitteln zu finden vermag. Die Sensibilität für Typografie und Layout wächst trotz Massenmedien in Laienhand. Die “Kleinkünste” des Mediengebrauchs fallen umso mehr ins Auge, je ungestalteter die veröffentlichten Botschaften sind. Denn Effekthascherei in der ständigen Überbietung durch Vergrößerung und Beschleunigung sabotiert sich am Ende selbst.

Nachdem man in den Kunsthochschulen zur Reform der Reform der Reform bereit ist, also erneut beim Bauhaus- und Werkbund-Konzept ansetzen will, kommt auch das hochwertige Design von Goldschmieden und Juwelieren zu neuer Würdigung. Desgleichen erleben Glasbläser, Textiler, Kunstschreiner und Metaller eine Aufwertung, die Großkünstler wie Damian Hirst auszunutzen versuchen. Sein mit Diamanten besetzter Totenschädel gibt einen Vorgeschmack auf die beginnende Ausplünderung der musealen Goldschmiede- und Juwelierkünste durch Freibeuter des Kunstmarkts. Gutwillig verstanden, beweist aber die Piraterie das wachsende Interesse der Künstler an der Gestaltungskraft derer, die sie gleichzeitig als Kleinkünstler schmähen. Umso wichtiger ist die beispielgebende Arbeit dieser Zünfte für die Entfaltung von Symbolkraft durch Gestaltung.

Das ist der innere Kern allen Vermögens, den Artefakten aller Dimensionen eine angemessene Wertschätzung entgegenzubringen. Nur durch solche Würdigung kann man selbst die Würde behaupten, sich möglichst viele dieser Kostbarkeiten aneignen zu dürfen.