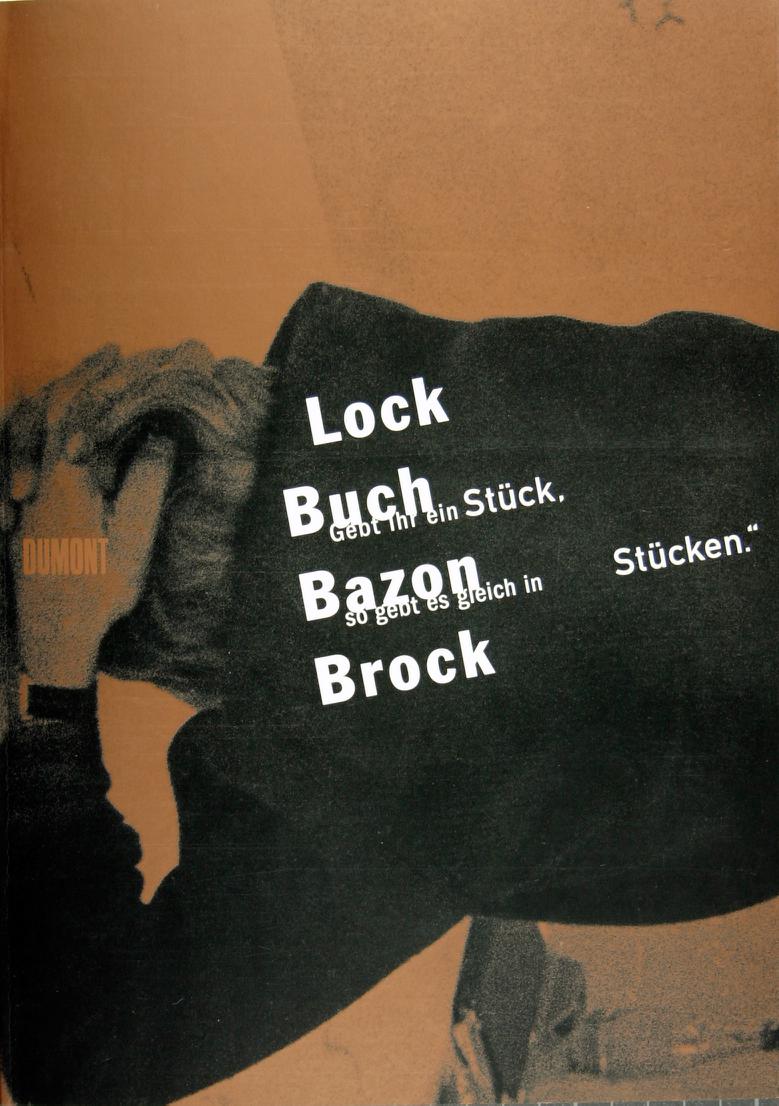

In: Mondo Cane. Neun Bilder von Gerhard Merz. Galerie Tanit. München 1983.

Der Maler und der Dichter sind nach Ansicht ihrer Zeitgenossen zunächst immer bloß die, die das nicht können, was die Mal- und Schriftsteller können. Darum halten sich doch sogar viele Schriftsteller für Dichter und viele Malsteller für Maler. Der Unterschied stellt sich gewöhnlich erst heraus, wenn es zu spät ist; denn dann ist bereits eine neue Generation von Stellern da, die das schon kann, was der Maler und der Dichter eben erst gelernt haben.

(1)

Wem es gelänge, dieses apokryphe Diktum Musils ganz aufzuschließen, hätte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, auch mit den Problemen fertig zu werden, die der Maler Gerhard Merz dem zeitgenössischen, aber vor allem dem zukünftigen Kunstfreund bietet. Freilich nur den Kunstfreunden, die Merz heiter distanziert so kennzeichnet: Es sind eben jene liebenswürdigen Zeitgenossen, die es als Sakrileg gegen die Kunst empfinden, sich einzugestehen, daß auch für die Kunst das Ertragen von Selbstverständlichkeiten die schwierigste, aber zugleich lohnendste Aufgabe darstellt. Gerade die Liebhaber der modernen Kunst sind ja nach Meinung von Gerhard Merz daran gehindert, sich den grausamen und unwiderruflichen Konsequenzen zu stellen, die sich jedermann aufzwingen, der sich selber und nicht nur die Kunst ernst zu nehmen wagt. Unverzichtbar schien es bisher, zum Beispiel die Reduktionen der Minimalisten nicht durch forcierte Absonderung von Ontologie zu rechtfertigen; unaushaltbar erschien dem Kunstfreund bisher das sogenannte Abstrakte in der Kunst. Ohne eine Ikonographie: die Gleichgewichtsbalancen, die links-/rechts-Relationen, die oben/unten-, vorn/hinten-, dicht/leer-, homogen/disparat-Unterscheidungen wurden genauso gelesen, wie man früher in den angeblich traditionellen Werken die Darstellung des Morgennebels über der Themse las.

Wieviel richtiger lag gegenüber diesen und Rechtfertigungszwängen das banausische Gemüt, das vor dem schwarzen Quadrat nur an einen Neger im Tunnel zu denken bereit war (bis heute beliebtestes Motiv aller Literaturdrudel). Um wieviel härter und kälter, also reaktionsstärker, erwiesen sich alle jene, die es nicht nötig zu haben glaubten, auch karriere- und reputationsfördernde Bekenntnisse als Freunde der modernen Kunst abzugeben. Sie konstatierten kurz und bündig, daß da jemand einfach Flächen angestrichen hatte, weil ihm wohl nichts anderes eingefallen sei. Diese Leute wußten, wovon sie sprachen, wenn sie meinten, ein Künstler solle wagen zu zeigen, warum ihm angesichts der allgemeinen wie der speziellen Lage seiner Kunst nichts mehr einfalle. Wer an die übersprudelnde Produktivität des geborenen Genies glaubt und in einzelnen seiner Werke den freundlich unterhaltenden Schöpfungsakten auf die Spur gekommen zu sein glaubt, der verfügt über zu viel Kraft des Glaubens an die Kunst und ist deswegen unfähig, den für dieses Jahrhundert entscheidenden Demonstrationen der Kunst zu folgen.

Wer solche Positionsbestimmungen allzu wörtlich nimmt, gerät natürlich in schwer aufhebbare Widersprüche; und es dürfte für ihn auch kein Trost sein, daß viele der radikalsten künstlerischen Positionen nicht einmal zur Formulierung solcher fundamentalen Widersprüche vorgestoßen sind. Vorsichtig umschrieben und auf den entscheidenden Punkt hin gebündelt, scheinen die Merzschen Auffassungen darauf hinaus zu laufen, die höchste Durchsetzung künstlerischer Ansprüche darin zu sehen, daß sie von den platten, aber brauchbaren Sentenzen des gesunden Menschenverstandes nicht mehr zu unterscheiden sind. Nicht nur Goethe meinte, daß jede große Philosophie und jedes literarisch konstruierte System schlußendlich auf einen Satz gebracht werden könnte, den ein gutwilliger Alltagsmensch ohne weiteres als überlieferte Spruchweisheit identifizieren würde. – So ließe sich zum Beispiel das kostbare Deutungs- und Urteilsgefüge der kantischen Ethik als tatsächlich höchste Philosophie erkennen, weil es im Grunde nichts anderes sei als die berufsspezifische Darstellung der allgemeinen Kalenderweisheit: Was Du nicht willst, daß man Dir tu, das füg’ auch keinem andern zu.

Diesen Spruchweisheiten vergleichbar sind im Kontext der bildenden Kunst alle diejenigen Gestaltungsbereiche, die nicht durch institutionelle Absicherung, historische Genese oder ideologische Ausgrenzung als Kunstwerke bezeichnet werden. Also zum Beispiel die bloß von Anstreichern gestalteten Garagentüren, Hauswände, Swimmingpoolböden oder Lackprobenstanzflächen. Kantische Philosophie der Ethik als Kalenderweisheit, das mag noch verstehbar sein; aber Minimalismus von Carl Andre als Fußbodenplatten, oder Kandinskys Klangfiguren als freier Zuckerguß, oder Jackson Pollocks Sprenkelgestus als Stoffmuster von Sommerkleidern – sind das etwa Dimensionen der höchsten künstlerischen Wirkung, weil sie schon ununterscheidbar allgemein vorgefunden werden können? Auch wenn wir dem nicht zustimmen wollen: Einen Aspekt jener unumgehbaren Aporien der modernen Kunst kennzeichnen sie schon.

Ein anderer Aspekt von sehr viel bedrohlicherer Kraft der Verwirrung ergibt sich aus der von Gerhard Merz ganz unprovokant, nämlich als sachliche Feststellung gemeinten Vertreibung der Kunstfreunde aus den Museen! Schon im byzantinischen Bilderstreit fühlten sich die Beteiligten einigermaßen in Verwirrung gesetzt, sobald ihnen klar wurde, daß die bilderstürmerischen Ikonoklasten die eigentlichen Bilderverehrer und daß die bilderanbetenden Ikonodulen die eigentlichen Bilderverächter seien; denn die Bilderstürmer trauten den Kunstwerken die höchst denkbaren Leistungen zu, weshalb eben die Bilderstürmer sich selbst in bestimmten Bereichen ihres Lebens vor dieser höchsten Wirkung der Bildwerke durch deren Zerstörung schützen mußten. Dagegen erwiesen sich die bilderanbetenden Ikonodulen als aufgeklärte Relativisten, die genau wußten, daß ihre Bilderanbetung nicht den künstlerisch gestalteten Bildwerken selber galt, sondern dem auf ihnen Dargestellten Heiligen und Märtyrern. (2)

Die politkriminelle oder wissenschaftsgläubige Bilderstürmerei ist bis in die Gegenwart diesen Widerspruch nicht losgeworden. Wer als Naziblödling in Gestalt eines deutschen Literaturordinarius Bücher verbrannte und Gemälde aus Museen verbannte, hatte ja wohl die höchste denkbare Meinung von der Wirkungskraft der Literatur und bildenden Kunst; nur wenige abgebrühte Zyniker wie Goebbels initiierten die Bilderstürmerei als willkommenes Dressurtraining für Menschenopfer. Auch die Behauptung, die gesamte sogenannte abstrakte Kunst sei gar keine Kunst, sondern ein kindisches Geschmiere, ist tausendjährige Bilderstürmerei aus Abwehr gegen die instinktive Überzeugung, daß Kunstwerke göttliche, transzendierende Kraft besitzen; dagegen können sich die vernünftigen, pluralistischen, relativistischen Freunde der abstrakten Kunst mit ihren liebevollen, verständigen Interpretationsangeboten und rechtfertigenden Kunstphilosophien in Wahrheit doch nur so zivilisiert geben, weil sie eben nicht an Wirkkräfte der Kunstwerke glauben, die alles überschreiten, was menschlichem Kalkül entstammt.

Haben nicht also die bilderstürmenden Nazis, haben nicht also die Kochs und Nannens mit ihren bis heute andauernden Tiraden gegen schwarze Quadrate und Pflastersteinkuben, gegen Fetthäufchen und Müllberge allen Künstlern die Überzeugung zurückgegeben, daß Kunstwerke zurecht einen Anspruch behaupten, an den verantwortungsbereite Aufklärer seit 200 Jahren nicht mehr glauben zu dürfen meinten? Und haben nicht andererseits alle jene verständnisvollen Philosophen der modernen Kunst mit ihren großartigen und schlüssigen Interpretationen nur sich selber klargemacht, daß hinter Kunstwerken nichts steckt als was man in sie hineinsteckt – daß es mit Kunstwerken nichts anderes auf sich habe als mit den Werken der Wagner, Faßmacher, Bäcker und Steller? – In dieser Sache, so meine ich, läßt sich wohl mit guten Gründen nicht mehr das Rezept befolgen, Widersprüche gefälligst aufzulösen. Es ist mehr als eine Pointe unter anderen, wenn Merz meint, daß der größte Teil aller zeitgenössischen Künstler noch nicht in ihren Werken so weit gekommen sei, das Problem darzustellen, anstatt es lösen zu wollen; die Künstler böten in ihrer unbändigen Produktionsnaivität immer schon Lösungen von Problemen an, die als solche noch gar nicht dargestellt wurden.

Soweit moderne Künstler das Reflexionsniveau der Zeitgenossen erhöhen und Kunstwerke als Ausdruck unserer Geistesgegenwart bedeutsam sind, sprechen wir den Werken alles ab, was sie vor anderen menschlichen Tätigkeiten auszeichnen könnte. Andererseits: Jene geniale, geoffenbarte, geborene Schöpfungskraft, die auch moderne Kunst in den Rang des Bedingungslosen, Fraglosen, Zeitlosen erhebt, macht diese Werke für uns völlig unbrauchbar, verwandelt unsere Geistesgegenwart in hypnotisiertes Starren, zwingt uns zur Anbetung des goldenen Kalbs und läßt uns Werte- und Qualitätshierarchien als absolute Größen akzeptieren. Wenn Musil zufolge (und mit Merzens Nachdruck) Maler und Dichter diejenigen sind, die sich weigern zu tun, was jeder Journalist und Grafikdesigner kann, dann halten sich heute allzu viele Journalisten und Grafikdesigner für Maler und Dichter, weil sie nicht können, was sie als Journalisten und Grafikdesigner ohne weiteres können sollten. Musil und Merz behaupten, daß die kulturelle Entwicklung von Generation zu Generation dadurch bestimmt sei, daß die tatsächlich bedeutenden Künstler auf einen Teil ihrer Fähigkeiten verzichten, weil der bereits von der Allgemeinheit der Nichtkünstler adoptiert worden ist. Gerade heute können wir diesem Gedanken einiges abgewinnen, wo allgemein gilt, daß nichts zu tun unserer kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung dienlicher ist als das Realisieren der utopischsten Idealkonstruktionen. –

Wir verstehen aber zugleich, daß, in diesem Sinne Dinge nicht zu tun, ungeheure Anstrengung verlangt: Um die Errichtung des neuesten Typus eines Fusionskraftwerkes zu verhindern, bedarf es zumindest genauso vieler kraftvoller Unternehmungen, wie benötigt würden, um ein derartiges Kraftwerk tatsächlich zu bauen. Warum also dann die Anstrengung? Es ist ein Unterschied ums Ganze. Was wir erreichen, wenn wir den Bau des Kraftwerkes verhindern, wissen wir mit einigen guten Gründen. Die Konsequenzen des tatsächlichen Baus aber können wir in keiner Weise verantworten. In einer entsprechenden Situation befinden sich Maler und Dichter. Während die Malsteller und die Schriftsteller die neuesten Kreationen des gestalterisch überhaupt Wünschbaren und Vorstellbaren mit begeisterndem Schwung hervorbringen, besteht die Arbeit der Maler und Dichter darin, mit zumindest gleichem Aufwand an intellektueller Arbeit und gestalterischer Produktion die Gründe dafür zu demonstrieren, warum man jene kraft- und schwungvollen neuesten Kreationen aus der Höhe des zeitgenössischen Bewußtseins nicht mehr als Kunstwerke akzeptieren dürfe.

Der Unterschied zwischen der Produktion der Malsteller und Schriftsteller einerseits und der der Maler und Dichter andererseits stellt sich gewöhnlich erst heraus, wenn es zu spät ist. Zu spät ist es, wenn die Journalisten und Grafikdesigner der neuen Generation die Arbeit der Maler und Dichter für bedeutungslos halten, weil die Journalisten und Grafikdesigner gerade die künstlerischen Einwände gegen ihr Metier mit Erfolg gestalterisch verwenden. Die Einwände, die Magritte als Künstler gegen den naiven Wirkungsanspruch der alteuropäischen Malerei erhob, wurden bereits zehn Jahre nach seinem Tod als interessanteste Gestaltungsangebote für die Werbebranche von den Grafikdesignern verwendet. Jetzt ist es zu spät, den Grafikdesignern die ausbeuterische Verwurstung Magrittescher Kunstwerke zu verbieten, weil kaum noch jemand in der Lage ist, Magrittes Tafelbilder von den hervorragend gearbeiteten Werbetafeln zu unterscheiden. In der Tat ist ja Magritte als Maler so hundsmiserabel wie nur irgendein guter Grafikdesigner. Aber künstlerisch ist er ein As des Jahrhunderts.

Wird nicht doch ein Rezept sichtbar? Wird man Künstler, indem man malt, was partout nicht als Malerei gelten kann? Heißt das, man brauche nur als Maler und Dichter so schlechte Bilder zu malen und Gedichte zu schreiben, daß jedermann klar sein muß, es habe dem Künstler nicht ums Abfassen solcher Gemälde und Gedichte gehen können? Picabias Malereien z.B. sind in diesem Sinne tatsächlich die besten schlechten Malereien, das heißt, sie sind die künstlerisch bedeutsamsten schlechten Malereien des Jahrhunderts. Sie gewinnen gerade gegenwärtig nachhaltig an Bedeutung, weil sie den Wettbewerb um die schlechtesten Malereien stimulieren. Alle bedeutenden Künstler dieses Jahrhunderts haben sich an der Negativolympiade der schlechten Malerei beteiligt, mehr oder weniger programmatisch und ausdrücklich. An dem wöchentlichen Ausstoß eines Raffaels mit Händen, der heute kaufhausangestellter Grafikdesigner ist, demonstriert der Raffael ohne Hände, der heute als freier Künstler lebt, die Häßlichkeit des schönen, gelungenen, materialgerechten, gekonnten, gestalterisch überzeugenden, kultivierten Bildwerks. Sein künstlerisches Programm verweist auf die Schönheit, die allein heute dem sonnenhaften Auge erträglich ist, nämlich die Schönheit des Häßlichen, des Fragmentarischen, des Zufälligen, des Indifferenten, des Spannungslosen, des Unprätentiösen, Banalen, Alltäglichen. Ihm kann nur noch das Ertragen des Gewöhnlichen und Normalen eine hinreichend künstlerische Aufgabe sein mit der entsprechenden Sensation der Verlockung zum Verzicht, zur Askese aus Luxus.

Welche Steigerungen des künstlerischen Selbstbewußtseins liegen nicht darin, endlich schweigen zu dürfen, weil einem nichts mehr einfällt und nicht, wie bisher, bloß schweigen zu dürfen, weil man Zen praktiziert oder genial Schach spielt. Welcher Appetit auf die Welt muß sich einstellen, wenn man als Künstler nicht ständig gewärtig sein muß, daß sich dem eigenen Genie alles Wahrgenommene und Gestaltete sofort zu Gold verwandelt, an dem man erstickt? Nicht mehr geistreich sein zu müssen, unterhaltend und von bekannter Größe! Mondo Cane, die hündische Welt, die die Schönheit des Häßlichen und die Häßlichkeit des Schönen demonstriert. Saturnalien der Kunst, an denen die Herren zu Knechten werden und die Knechte zu Herren. Die von den Grafikdesignern ausgebeuteten Kunstknechte werden zu Herren, die die Schönheit des Häßlichen feiern, und die erfolggewohnten, unser gesamtes Alltagsleben gestaltenden Designerherren werden zu Knechten, die die Häßlichkeit des Schönen unfreiwillig enthüllen. Alles Kostbare ist gleich, es kostet viel Geld. Alles, was viel Geld kostet, ist käuflich. Die Exklusivität eines schönen Aigner-Designs, die Attitüde des Hoden- und Ameisenessers verlieren das Flair des Elitären. Jetzt ist die Masse die Elite, das Alltägliche das Besondere. Yves Klein starb noch an gebrochenem Herzen, weil er die Wahrheit nicht ertrug, daß seine zelebrierte Monochromie bloß eine Sensation wie Bullenwürgen, Delphinficken und Schlangenfressen ist. Hätte er sich das nicht denken können, als er die Madonna zum Revuegirl machte? Denn sein monochromes Blau ist das Blau der Schutzmantelmadonna und des Himmels als Ereignisort der Wiedervereinigung von Schöpfer und Geschöpf. Seine in Blau getunkten, gewälzten und gespritzten Nacktdamen sind das präpotente Ebenbild eines Bildverächters, der die abstrakte Kunst nur ertrug, solange ihn der bescheidene Schwarzgürtel des Zenpraktikanten zusammenhielt.

Wieviel mutiger, weil mit Mut zum Eingeständnis der eigenen Schwäche, wieviel radikaler, weil im Bewußtsein des endgültigen Scheiterns, wieviel aufrichtiger, weil unter Hinweis auf die eigenen Abhängigkeiten, begegnet uns ein Künstler wie Merz. Er spielt auf eine andere Weise im Mondo Cane mit, ist weder Akteur vor der Kamera wie Yves Klein noch Regisseur hinter der Kamera wie Andy Warhol. Er ist der Kinogänger, der seine Rolle kennt und demzufolge akzeptiert, daß er selber nur eine Projektion von der Bühne aus ist, während auf der Bühne das wirkliche Geschehen abläuft. Das einzig handfest Verläßliche ist das als Schauspiel inszenierte Drehen des Films, also das Funktionieren des apparativen und institutionellen Zusammenspiels. Der Film ist nur ein Vorwand für seine Herstellung. Das Kunstwerk ist nur ein Vorwand für die Entwicklung einer Lebensform.

Die Rolle des Rezipienten, des Zuschauers, ist die wichtigste in der Kunst dieses Jahrhunderts, sie will gelernt sein. Zuschauen verlangt Professionalismus, der weit über das hinausgeht, was heutige Akteure zu bieten haben. Der Professionalismus des Publikums, der Rezipienten, bestimmt das Entwicklungstempo der Künste und nicht mehr die Dynamik der Pinselschwinger in ihren Ateliers. Als Kind sah Merz in Wochenschauen, wie George Mathieu seinen akrobatischen Schöpferimperialismus vor leeren Leinwänden austobte. Mathieu war der einzige Clown der Nachkriegszeit, dessen unfreiwillige Späße uns nicht zum Lachen, sondern zum Weinen brachten. Die Erlebnisse in den Sonntagnachmittagskinos prägen Merz bis heute: Die prätentiöse Attitüde des Künstlers nötigt uns nur noch ein mattes Lachen wie über Witze mit Bart ab. Nur die Demonstration der völligen Ohnmacht der Kunst und des Künstlers und das Eingeständnis ihres Scheiterns nötigt zum Respekt, erzieht den ernsthaften Helden der Moderne, den Rezipienten, den Zuschauer, Museumsbesucher und Kunstfreund, der weiß, daß alles nur darauf ankommt zu klären, wie Weichheit als Härte, wie Wahrnehmen als Produzieren, wie Erscheinung als Wesen, wie Verpackung als Inhalt, wie Oberfläche als Tiefe, wie Sprache als Gedanke, wie Verhalten als Handlung zum Sieg des Vietkong über die USA, zum Sieg des Fragments über das System, zum Sieg des Künstlers über das Werk, zum Sieg der Freiheit über die Notwendigkeit, zum Sieg des Nachgebens über das Widerstehen, zum Sieg der Behauptung über den Beweis führt.

Sieg ist überhaupt für den Künstler nur das Pathos des Scheiterns. Haben deswegen einige der wichtigsten heutigen Künstlerpersönlichkeiten eine gewisse Affinität zum Faschismus? Jeder Mensch, der sich ernst nimmt in dem, was ihn selber antreibt oder lockt, hat in sich als Künstler (auf der Bühne oder im Zuschauerraum) latent faschistische Züge. Denn der Faschismus ist im Politischen und Gesellschaftlichen, was die Moderne im Künstlerischen zu sein versprach: zeit- und geschichtslose Dauer reiner Form und Konzepte; ein Ende dem ewig bloß relativen Hin und Her von Urteil und Gegenurteil; Schluß mit dem endlosen Disputieren um Fragen des Geschmacks; Durchsetzung von Verbindlichkeit auf Leben und Tod; eine gemeinsame Verpflichtung unter das Bedingungslose. Aber wiederum ist es eine Unterscheidung ums Ganze, ob man im Atelier und Museum, im Zuschauerraum oder Hörsaal sich diesem verständlichen menschlichen Anspruch im Bewußtsein seiner prinzipiellen Unerfüllbarkeit stellt und damit Künstler wird oder ob man sich auf diesen Anspruch der Menschheit einläßt und ihn als gebärfähiger Genius und Weltenschöpfer, als diktatorisch potenter Lebensweltgestalter zu realisieren verspricht. Ein Künstler verspricht nichts außer der Gewißheit des Scheiterns.

Die mal- und schriftstellerischen Gestaltgebärer versprechen das Blaue vom Himmel, die Madonna auf Erden, Yves Klein als Präsident. Vor ihnen muß man um so mehr Angst haben, je mehr sie darauf pochen, Künstler zu sein; und Adolf Hitler war gewiß ein großer Künstler, sagen die, die davon überzeugt sind, daß der Weltgeist persönlich im Atelier steht, wo immer jemand einen Salatkopf so darzustellen vermag, daß selbst ausgefuchste Experten den Unterschied zwischen dem Wirklichkeitsanspruch des Bildwerkes und dem eines beim Krämer gekauften Kohlkopfes nicht darzustellen vermögen. Gegen diese Weltzerstörung durch Verwirklichung von Kunst mobilisiert ein Künstler wie Gerhard Merz in uns die Erinnerung an die schöpferische Phantasielosigkeit des großen Künstlers Duchamp, an die Indifferenzglorie des großen Maschinenkünstlers Moholy-Nagy, an den Affirmationsrausch des großen Künstlers Andy Warhol, an den Abwehrzauber gegen Vollkommenheit und Ewigkeit überdauerndes Schöpfertum des großen Künstlers Sigmar Polke, an die Sehnsucht nach Langeweile gegen das ewige Happy-End aller Apokalypsen, wie sie der große Künstler Malewitsch auf die Leinwand strich.

Aber das will ja gezeigt sein, das muß ja demonstriert werden, das muß ablesbar sein, und wie? Ja wie zeigt man das Zeigen, anstatt bloß irgend etwas, und sei es noch so einmalig, zu zeigen? Das Zeigen des Zeigens, das Bürsten der Bürste – also reflexive Prozesse. Ist das nicht das einzig noch Wunderbare, daß ich, heiliger Nikolaus, zum Reinigen einer Bürste, die ja zu nichts anderem als zum Reinigen da ist, wiederum eine Bürste verwenden kann wie die, die es zu reinigen gilt, so daß hinterher beide Bürsten sauber sind? Wer es nicht glaubt, probiere es aus. So zeigt der Künstler das Zeigen, anstatt bloß etwas anzuzeigen. Bedeutsam ist das bedeutend Machende, also Monstranz und Demonstranz. Wenn schon die mittelalterlichen Christen höchsten Verstand daran wenden mußten, die Monstranz zu erfinden, die einerseits prächtig genug war, um Höchstes und Kostbarstes, also auch höchste Aufmerksamkeit zu signalisieren, andererseits aber unmißverständlich auszudrücken vermochte, daß nicht sie selbst, sondern das, worauf sie verwies, gemeint war, und wenn das Gemeinte nach damaligem Glauben in der Weltgeschichte etwas Einmaliges gewesen ist – dann vermag man abzuschätzen, welche Aufgabe sich Gerhard Merz stellte, um für seinen Mondo Cane die Demonstranz des künstlerisch Banalen, des durch Alltäglichkeit Bedeutsamen, des durch Durchschnittlichkeit Repräsentativen in der Kunst zu finden.

Die Monstranz, von heute aus ebenso kostbar wie alles Gold und Bergkristall des Mittelalters, fand Merz in den historisch belassenen Räumen des Lenbach-Museums, die sicherlich gerade heute wieder Aufmerksamkeit im Kontext der Kunst zu signalisieren vermögen. Werke in einem Museum, kostbare Werke in einem kostbaren Museum wären nicht weiter verwunderlich; höchst bemerkenswert hingegen erscheint uns, in welches Verhältnis durch Merzens Eingreifen einerseits Künstler zu ihrem Werk und andererseits Werke zu der Form ihrer Nutzung gesetzt werden. „Museum“ ist für uns schon weitgehend Synonym für das Ausstellen einer Ausstellung, d.h. die Werke werden als solche nur noch durch ihre Hängung/Rahmung/Präsentation, also in ihrem Ausgestelltsein wahrgenommen. Wo wir noch versuchen, den Werken zum Beispiel einzelne ihrer Motive oder konkrete Aussagen abzufragen, schlagen sie vor uns gleichsam die Augen nieder, wie Susanna im Bade. Die Werke scheinen zu wissen, daß sie nur gemacht wurden, um wahrgenommen zu werden. Das Zeigen des Zeigens, die Demonstranz der Monstranz umschreiben die Werke in der modernen Sentenz als „Darinsein (im Museum) ist alles“, was aus einem Resultat menschlicher Arbeit ein Kunstwerk macht. Das Kunstwerksein besteht für ein Werk darin, als solches wahrgenommen zu werden.

Die Nutzung, der Gebrauch, der Umgang mit dem Kunstwerk, so macht uns Merz klar mit seinem Eingriff, scheinen sich darauf reduziert zu haben, daß die Begeisterungsgemeinschaften des Publikums ihren Willen zur Kunst in beschwörendes Gemurmel umsetzen: Wir wollen große ewige Kunst, und daß wir sie wollen, ist entscheidend, nicht aber, ob es sie gibt, oder ob es sie überhaupt geben kann. Wir wollen nicht argumentieren, wir wollen überzeugt sein. Wir wollen keine historischen Entwicklungsreihen, sondern definitive Resultate. Wehe dem Künstler, der die Zustimmung zu seinem Werk womöglich anderen Gründen zuschreibt als diesen zu Tränen rührenden Ohnmachtsdemonstrationen von Gesundbetern. Auch das Publikum der Künstler hat heute latent faschistische Züge! Daß Merz ausgerechnet auf das Verhältnis eines Künstlers wie Lenbach zu seinem Werk unsere Aufmerksamkeit lenkt – obwohl uns doch gerade Typus und Haltung des Gründerzeitfürsten mit Typus und Haltung des modernen Künstlers völlig unvereinbar zu sein scheinen –, ist wohl am besten in der Erfahrungsmaxime andeutbar: Je höher sie steigen, desto tiefer der Fall. Und hoch ist der Künstler wohl gestiegen im Bewußtsein seiner Zeitgenossen, als rauschebärtiger Darsteller des Schöpfers schlechthin so gut wie als bartlos faustischer Bändiger kalter Gesetzmäßigkeiten. Wenn's auch niemand hörte, am Ende klagten Seeleningenieur und fürstlicher Kunstschöpfer jammervoll: Mein Gott, warum hat mein Werk mich verlassen? Nichts rettete sie vor der Einsicht, auch bloß Jahrmarktschreier, Zauberkünstler oder Kitschfabrikanten gewesen zu sein, die etwas Selbstverständliches wie die Verwandlung von Wein in Wasser, von Kunstwerken in bloß bestrichene Leinwand, von lebendigen Gedanken in totes Material für einen Zauber auszugeben versuchten, weil sie glaubten, alle irdischen Verhältnisse bloß auf den Kopf stellen zu müssen, um so Wasser in Wein, bestrichene Leinwand in Kunstwerke und Blinde in Fernseher verwandelt zu haben.

Der moderne Künstler trat gegen die gründerzeitlichen Fürsten der ewigen Kunst in dem Bewußtsein an, daß jede hysterische Ziege jederzeit und allerorten ihre Verwandlung durch Kunst erleben kann. Aus ungläubigen Saulussen gläubige Paulusse zu machen, gelang den Künstlern schon allein dadurch, daß sie zeichnend, modellierend, malend etwas sichtbar werden ließen, was die Nichtkünstler allein deswegen schon nicht zustande brachten, weil sie weder zeichnen, noch modellieren, noch malen konnten. Der moderne Künstler hat es mit fanatisierten Kunstgläubigen zu tun, denen gegenüber er nur etwas Sinnvolles zu erreichen hoffen kann, wenn er sie in Kunstungläubige verwandelt, wenn er sie also über ihr eigenes Verlangen nach Kunst aufklärt. Aus Saulus Paulus zu machen, ist nur noch eine beliebige Aufgabe für bezahlte Journalisten und Grafikdesigner. Die Verwandlung der kunst-ideologisch gefestigten Paulusse in zweifelsbereite, Vielwertigkeit und Mehrdeutigkeit ertragende Saulusse gelingt den Künstlern nur noch an sich selbst, und insofern sind Künstler nur noch ihr eigenes Publikum. – Mit seinem Eingriff führt uns Merz vor Augen, wie man heute als Künstler im Verhältnis zu seinen eigenen Hervorbringungen vom Produzenten zum Rezipienten wird. Das Werk ist in erster Linie Hinweis darauf, wie ein Künstler seine eigene Lebenswelt wahrnimmt, um sie überhaupt ertragen zu können. Es wird nur noch darin als bedeutungsvoll gezeigt, insofern es auf seinen Urheber zurückverweist, und nicht mehr, insofern es über seinen Schöpfer hinaus verweist. Auch die Monstranz des Mittelalters verwies auf die im Beispiel Christi begründete Fähigkeit des Menschen, in der unleugbaren Gottverlassenheit durchzuhalten, eine Fähigkeit, die gerade gegenwärtig als das entscheidende Kriterium für die Bedeutung eines Künstlers angesehen werden muß.

Wer 20, 30, 40 Jahre als Künstler konsequent durchgehalten hat, ohne zu den Malstellern und den Journalisten zu flüchten oder sich als Gestalter für Zukünfte durch Verwirklichung künstlerischer Ideen gemein zu machen – wer so durchhielt, allein auf sich gestellt, ohne Absegnung durch eine Institution und Blutsbrüderschaft, Schunkelklub der Gleichgesinnten, der ist als Künstler schon gerechtfertigt. Wie die Demonstration von Mathieus heroischer Impotenz, die nicht mehr als subjektives Verschulden oder Unzulänglichkeit verniedlicht werden kann, uns zu Tränen rührte, so rührt die Demonstration von Gerhard Merz im Lenbach-Museum. Er hält für unabweisbar, daß das Museum der Ereignisort von Kunst ist, dieweil sie doch nur im Museum Kunst ist. Er rührt durch Wut über die Unmöglichkeit, die eigenen künstlerischen Gesten pathetisch zu überhöhen, sie auf Dauer zu stellen, ewig sich selbst gleich zu bleiben, unverrückbar und unübersehbar, wie das Meisterwerk an der Museumswand! Unsere Gesten werden mit uns untergehen, wir werden den billigen Trost nicht mehr erfahren, tatsächlich über uns selbst hinaus verwiesen zu haben. Auch wenn wir Millionen besäßen und von Wochenschaukameras umstellt wären, kämen wir nicht mehr auf den Gedanken, selbst unser eigenes Museum zu errichten und schon zu Lebzeiten tot zu sein wie Schaufensterpuppen und Statuen in Pompeji. Die alte Maxime pay now, live later wird auch in der Kunst langsam von der längst bewährten Maxime abgelöst buy now, pay later.

Lebe jetzt als Künstler, später wird dir ohnehin niemand mehr die Werke abverlangen, weil man dich längst vergessen hat, oder weil längst alle Museen überfüllt sind. Es ist wie im Strafvollzug, der sich nicht etwa dadurch wandelte, daß man eine sinnvolle Strafrechtsreform durchgesetzt hätte, sondern dadurch, daß sämtliche Gefängnisse bis auf den letzten Quadratmeter vollgestopft sind. Was die bürgerlichen Kritiker zum größten Teil hämisch konstatieren, kann Künstler wie Merz nicht schrecken. Erst, wenn es keinerlei Gratifikationen mehr dafür geben wird, daß jemand Kunstwerke herstellt, weil diese Werke in großen Massen auftreten beziehungsweise zu belanglos geworden sein werden, dürfte es sich wieder lohnen zu malen und zu werkeln. Noch einen Hinweis, daß die gesellschaftlichen Entwicklungen längst alle jene radikalen Haltungen von Künstlern rechtfertigen, obwohl die Gesellschaft immer noch so tut, als seien die Künstler Dukatenkacker: Seit man mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium keine entsprechende soziale Stellung mehr einzufordern berechtigt ist, entwerten sich für die Aufgeklärten die Examen, wie für den Künstler das Werkeproduzieren entwertet wurde.

In zahlreichen seiner bisherigen Werke hat Merz diese Entwertung aller Umwertung mit höchstem Anspruch dargestellt. Es gelang ihm, seine Bildwerke in jene Sphäre der autorlosen Anonymität von Volksweisheit zu bringen, die wir oben als Kriterium tatsächlicher künstlerischen Reife andeuteten. Die Tafeln nehmen Elemente zeitgenössischer künstlerischer Arbeitsweisen auf (wie Monochromie, Bildinschriften als affirmative Selbstaufhebung, Farbklimata, die in der Kunstgeschichte bisher dem Anstreichermilieu zugerechnet wurden, maschinelle Herstellung etc.). Trotz dieser betont zeitgenössischen Einzelaspekte sind die Merzschen Bildwerke schon seit langem weitgehend nicht mehr irgendeiner historischen Periode der Nachkriegsentwicklung in der Kunst zuzuordnen, wodurch ihnen das Rätsel ihrer Herstellung abfragbar würde. Andererseits sind sie aber auch nicht eklektizistisch beliebig; wir könnten sie heute mit ziemlicher Sicherheit aus der Produktion der vergangenen zehn Jahre aussortieren. Sie sind also anscheinend bedingungslos und doch etwas Unverwechselbares. Sie sind alles das nicht, was man in ihnen zu vermuten glaubt, weil Merz sie von selbst als Wahrheiten zweiten Grades, in erster Linie aber als das Falsche präsentiert.

Wer heute ein Kunstwerk in alteuropäischem Sinne produzieren will, gedeckt durch die Künstlerideologie der göttergleichen Schöpfungskraft, muß zwangsläufig eine Fälschung begehen. Diese falsche Kunst ist aber insofern wieder die wahre, als sie ihre Falschheit nicht zu verstecken sucht, sondern gerade als ihr Problem vorführt. Sie ist nicht Falschheit, die sich aufrichtig nennt, obwohl sie weiß, daß sie nur noch lügen kann. Sie ist vielmehr wahr, insofern sie darüber argumentiert, daß in der gegebenen Situation nur das Falsche richtig getan werden kann. Der Künstler befindet sich den Kunstfreunden gegenüber in der Lage eines Arztes, der genau weiß, daß nicht die verabreichten Tabletten die gewünschte Wirkung gehabt haben können, da sie Placebos waren. Dennoch ist die Verabreichung von Placebokunst, die auch Merz als einzige verantwortliche Einwirkung des Künstlers auf das Publikum auffaßt (natürlich unter der Voraussetzung, daß das Publikum nach wie vor auf der Verabreichung der Kunstwerke besteht), kein Schwindel. Der Schwindel beginnt in der Kunst wie in der Medizin erst dort, wo die Pharmazeuten und Künstler den Werken Wirkungen objektiv zusprechen, anstatt die Wirkung auf die spezifische Art des Umgangs der Klienten mit den Werken zurückzuführen. Der Schwindel mit dem Heiligen, Göttlichen, Ewigen und Höchsten in der Kunst ist eindeutig genug. Aus ihm nähren sich alle Autoritäten. Placebokunst vermeidet diese objektiv schädigende Wirkung des Umgangs mit Kunst, ohne ihre begrüßenswerte positive Wirkung wesentlich zu schmälern. Die positivste Wirkung der Kunst für die Menschen liegt zweifellos darin, daß mit ihr die einzelnen Erscheinungen der Lebenswelt in so vielfältiger Weise unterscheidbar und damit bedeutungsvoll gemacht werden können, wie durch kein anderes Gefüge menschlichen Handelns und Erlebens.

Die Fotografien wurden von PHILIPP SCHÖNBORN im Juni 1983 in den historischen Räumen der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München, aufgenommen. Der Katalog zur Ausstellung, die dort im Rahmen der 'aktuell 83' vom 21.9. bis 20. II zu sehen war, ist von der Galerie Tanit, München, in einer Auflage von 500 Stück verlegt worden.

(1) Robert Musil: Gesammelte Werke in 9 Bänden. Hrsg. von Adolf Frisé. Hamburg 1980, Bd. 7, Seite 511.

(2) Zum byzantinischen Bilderstreit vgl. Bazon Brock: Geschichte des Bilderkrieges um das Realismus-Problem. Kapitel: Der Wirklichkeitsanspruch der Bilder. In: Ästhetik als Vermittlung. Köln 1977, S. 317 ff.

+ 3 Bilder

+ 3 Bilder