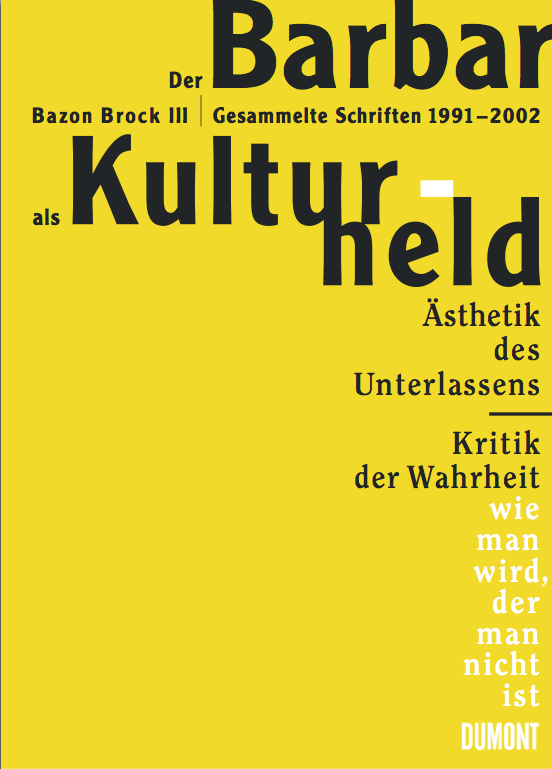

Buch Der Barbar als Kulturheld

Bazon Brock III: gesammelte Schriften 1991–2002, Ästhetik des Unterlassens, Kritik der Wahrheit – wie man wird, der man nicht ist

„In Deutschland gehört zu den wichtigsten Aktivisten auf diesem Feld (der Massentherapie) gegenwärtig der Performance-Philosoph Bazon Brock, der nicht nur eine weit gestreute interventionistische Praxis aufweisen kann, sondern auch über eine ausgearbeitete Theorie des symbolischen Eingriffs verfügt.“ Peter Sloterdijk in Die Verachtung der Massen, Frankfurt am Main, 2000, Seite 64

„Mit welchem Gleichmut Brock das Zähnefletschen der Wadenbeißer ertrug, die ihm seinen Erfolg als Generalist verübelten ... Bazon Brock wurde zu einer Symbolfigur des 20. Jahrhunderts, von vielen als intellektueller Hochstapler zur Seite geschoben und von einigen als Poet und Philosoph verehrt ... Er konnte wohl nur den Fehler begehen, sein geniales Umfassen der Welt nicht nur zu demonstrieren, sondern es lauthals den anderen als eine legitime Existenzform vorleben zu wollen.“ Heinrich Klotz in Weitergeben – Erinnerungen, Köln 1999, Seite 107 ff.

Sandra Maischberger verehrt Bazon Brock wie eine Jüngerin. Denn täglich, wenn es Abend werden will, bittet sie mehrfach inständig: „Bleiben Sie bei uns“ und sieht dabei direkt dem n-tv-Zuschauer Brock ins Auge. Also gut denn: „solange ich hier bin, stirbt keiner“, versicherte Bazon schon 1966 auf der Kammerspielbühne Frankfurt am Main. Erwiesenermaßen hielt er das Versprechen, weil ihm sein Publikum tatsächlich vorbehaltlos glaubte. „Dies Ihnen zum Beispiel für den Lohn der Angst Sandra, bleiben Sie bei uns“.

Bazon Brock hat in den vergangenen Jahrzehnten mit Schriften, Ausstellungen, Filmen, Theorieperformances /action teachings die Barbaren als Kulturhelden der Moderne aller Lebensbereiche aufgespürt. In den achtziger Jahren prognostizierte er die Herrschaft der Gottsucherbanden, der Fundamentalisten in Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ihnen setzte Brock das Programm Zivilisierung der Kulturen entgegen.

Gegen die Heilsversprecher entwickelte er eine Strategie der Selbstfesselung und die Ästhetik des Unterlassens mit dem zentralen Theorem des verbotenen Ernstfalls. Das führt zu einer neuen Geschichtsschreibung, in der auch das zum Ereignis wird, was nicht geschieht, weil man es erfolgreich verhinderte oder zu unterlassen vermochte.

1987 rief Brock in der Universität Wuppertal die Nation der Toten aus, die größte Nation auf Erden, in deren Namen er den Widerruf des 20. Jahrhunderts als experimentelle Geschichtsschreibung betreibt.

Protestanten wissen, es kommt nicht auf gute und vollendete Werke an, sondern auf die Gnade des Himmels. Deswegen etablierte sich Brock von vornherein, seit 1957 als einer der ersten Künstler ohne Werk, aber mit bewegenden Visionen, die von vielen

übernommen wurden; z.B. „Ich inszeniere Ihr Leben – Lebenskunstwerk“ (1967), „Die neuen Bilderkriege – nicht nur sauber, sondern rein“ (1972), „Ästhetik in der Alltagswelt“ (1972), „Zeig Dein liebstes Gut“ (1977), „Berlin – das Troja unseres Lebens und forum germanorum“ (1981), „Wir wollen Gott und damit basta“ (1984), „Kathedralen für den Müll“ (1985), „Kultur diesseits des Ernstfalls“ (1987), „Wir geben das Leben dem Kosmos zurück“ (1991), „Kultur und Strategie, Kunst und Krieg“ (1997). „Hominisierung vor Humanisierung“ (1996), „Moderator, Radikator, Navigator – die Geschichte des Steuerungswissens“ (1996).

Deutsch sein heißt schuldig sein – Bazon versucht seine schwere Entdeutschung mit allen Mitteln in bisher mehr als 1.600 Veranstaltungen von Japan über die USA und Europa nach Israel. Gegen den dabei entstandenen Bekenntnisekel beschloß jetzt der Emeritus und elder stageman des Theorietheaters, sein Leben als Wundergreis zu führen, da Wunderkind zu sein ihm durch Kriegselend, Lagerhaft und Flüchtlingsschicksal verwehrt wurde.

Ewigkeitssuppe | 850.000 Liter des Tänzerurins | im Tiergarten, die wurden Blütenpracht. | Er sah die Toten der Commune in Pappschachteln | gestapelte Puppenkartons im Spielzeugladen. | Die schrieben Poesie des Todes, Wiederholung, Wiederholen. | Dann träumte er vom Kochen mit geheimen Mitteln | Zwerglute, Maulkat, Hebenstreu und unverderblich Triomphen. | Das war gute Mahlzeit des lachenden Chirurgen, | der ihn bis auf die Knochen blamierte.

Die Herausgeberin Anna Zika ist Professorin für Theorie der Gestaltung, FH Bielefeld. Von 1996 bis 2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin um Lehrstuhl für Ästhetik, FB 5, Universität Wuppertal.

Die Gestalterin Gertrud Nolte führt ihre – botschaft für visuelle kommunikation und beratung – in Düsseldorf. Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen für Graphikdesign und Buchgestaltung

Noch lieferbare Veröffentlichungen von Bazon Brock im DuMont Literatur und Kunst Verlag:

Actionteachingvideo „Wir wollen Gott und damit basta“, 1984;

„Die Macht des Alters“, 1998;

„Die Welt zu Deinen Füßen – den Boden im Blick“, 1999;

„Lock Buch Bazon Brock“, 2000.