Buch Lustmarsch durchs Theoriegelände

– Musealisiert Euch!

+ 4 Bilder

+ 4 Bilder

Gestaltung: botschaft prof. gertrud nolte

Das Buch ist mit einem Plakat-Umschlag in den Maßen 58 cm x 79 cm eingeschlagen.

– Musealisiert Euch!

+ 4 Bilder

+ 4 Bilder

Gestaltung: botschaft prof. gertrud nolte

Das Buch ist mit einem Plakat-Umschlag in den Maßen 58 cm x 79 cm eingeschlagen.

Seite 302 im Original

Das menschliche Leben unterliegt zwei Regimes: dem Regime der Zeitlichkeit und dem Regime der Ewigkeit. Im ersten Regime regiert die Zeit nach Stunden und anderen kalendarischen Strukturen.

Das zweite Regime versucht, die Spuren des menschlichen Lebens der Zeitfurie des Verschwindens zu entziehen und dauerhaft in Tempeln, Archiven und Museen zu bewahren. Dabei wird das Walten der Zeit an dem gemessen, was in den uchronischen, den zeitfreien Zonen unverändert bleibt. Die Ewigkeitsstandards werden am Wandel der Zeiten geeicht. Vom Ankh-Zeichen der Pharaonen bis zum Handtäschchen der Lady Thatcher verfolgen wir die irdischen Zeichen für alle Versuche, Dauer zu erzwingen.

An utopischen Orten uchronischer Präsenz untersuchen wir auf dem „Lustmarsch“ die Zeitschöpfungsformen der Ewigkeit und der Dauer. Die Europäer entwickelten bestimmte übergeordnete Einrichtungen, um Artefakte als Speicher von Erinnerungen und Informationen auf Dauer zu stellen. Solche Orte der Vergegenwärtigung sind Museen und Archive, Bibliotheken und Memoriale, innerhalb derer etwas uchronisch werden kann.

Der Begriff Uchronie bedeutet im Zeitlichen das, was Utopie im Räumlichen heißt. U-topos verweist auf ein „nirgendwo, an keinem Ort“. Utopie ist seit der europäischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts nicht mehr eine auf die Macht der Phantasie beschränkte, sondern eine jederzeit und überall gegebene Realität. Die Utopie als Nirgendort oder Ortlosigkeit liegt nicht im Jenseits, sondern ist auf der Weltkarte lokalisierbar. (1) Ein Beispiel für einen utopischen Ort gibt die Hotelarchitektur des Hilton-Konzerns. In der ganzen Welt betritt man als Kunde die immer gleich gestalteten Zimmer der Hotelkette, öffnet die stets nach links schwingende Tür, betätigt den Lichtschalter rechterhand und geht ins Bad, wird links den Haken zum Aufhängen des Mantels vorfinden. Die je spiegelbildliche Verkehrung erzwingt keine grundsätzliche Umorientierung. Überall auf der Welt begibt sich der Gast in die immer gleiche anonyme Gewohnheit, wird dadurch sogar psychologisch stabilisiert und verspürt nicht mehr die Anstrengung, sich ständig erneut in einer fremden Umgebung orientieren zu müssen. Er wird durch das stets gleiche Mobiliar und die wiederkehrenden Zeremonien im Frühstücksraum auf Reisen nervlich geschont und vermeidet so gleichermaßen, in den Hotels der Welt wirklich heimisch zu werden. Ob in Hamburg, in Chicago oder in Zürich – immer wird man im Hilton auf das gleiche Programm stoßen, nämlich die Erfüllung des Nirgendwo.

Wenn die Utopie das Nirgendwo im Überall verwirklicht, so realisiert die Uchronie die Nirgendzeit in jedem Augenblick: U-chronos ist (synonym zum Begriff der Ewigkeit) die aus der Zeit herausgenommene Gestalt, Form, Idee, die nicht durch den rasenden Wandel der Zeit berührbar sind. (2) Das mögen anthropologische Konstanten sein oder schlechthin Sachverhalte, die seit unvordenklichen Zeiten als gleichbleibend behauptet werden.

Die Faust’sche Formel für Uchronie lautet: „... Werd‘ ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!“ Die Ewigkeit stellt sich als Erfahrung der Unzeitlichkeit des Moments heraus, worin sich die Lehren aller Weisheitsschulen der westlichen Welt, aber auch des Zen-Buddhismus, des Taoismus und des Konfuzianismus bestätigen und einander sogar ergänzen im Hinblick auf die Fähigkeit, Zeitenthobenheit im Augenblick zu empfinden. Meditierende finden in diese Fähigkeit zurück, die Kindern spielerisch und von Natur aus gegeben ist. Die Selbstvergessenheit im Spielen oder Meditieren ist eine eigentümliche Leistung des Gehirns. Während der völligen Konzentration auf einen Gegenstand oder eine Vorstellung werden andere Einflüsse abgeschattet und für die Dauer von Momenten wird der Zustand innerer Abgeschiedenheit erreicht. Zeitlos gibt man sich einem Gegenstand ungeteilter Aufmerksamkeit hin. Dieser Philosophie der uchronischen Erfassung des Augenblicks entspricht unsere heutige Ewigkeitsvorstellung. So wie die Utopie im Überall, so wird die Uchronie in jedem Augenblick realisiert.

Im „Theoriegelände“ präsentieren wir das Thema „Uchronie“ in Gestalt einer aus einem Sarkophag und mehreren Sarkophagdeckeln bestehenden Ausstellungseinheit, deren Inschriften als Handlungsanweisungen zum ewigen Leben oder zu einer uchronischen Existenzweise dienen.

Die lateinischen Inschriften erinnern an in den Boden von Kathedralen eingelassene Grabplatten. Im Theoriegelände repräsentieren sie ebenfalls die normalerweise unter ihnen gelegenen Grabstätten, die im religiösen Kontext das Warten auf die Auferstehung zur Schau stellen. Die dauerhafte Anwesenheit der Toten unter uns garantieren die Friedhöfe (oder einst Nekropolen, ganze Totenstädte) als Orte des auf lange Zeit angelegten Wartens. In der Hoffnung auf das Jenseits werden Leichname in Ewigkeitsgefäßen aufbewahrt. Erst in Konstruktionen wie dem Sarkophag, in den der Körper wie in ein Gehäuse des Zwischendaseins eingegeben wird, soll die Auferstehung möglich werden. Gemäß dem christlichen Glauben wird sie nach der Apokalypse, der Wiederkehr Christi und dem darauf folgenden Weltengericht im Reiche Gottes eintreten. Innerhalb dieses für alle Gläubigen verbindlichen Zeithorizonts gilt es, Vorkehrungen zu treffen, wie etwa in Erwartung des Zeitpunkts des Übertritts in das Jenseits ganz weltliche Übergangsgefäße zu schaffen.

In der Tradition der Hochreligionen ist die Auferstehung der Toten an die Unversehrtheit des Leibes geknüpft. Man darf nicht einfach die Toten verbrennen und ihre Asche in den Wind streuen, sondern nach dem Ableben sollen alle Glieder des Körpers an einem Ort versammelt bleiben. Wenn Körperteile bei einem Unfall oder einer Explosion zerschmettert oder abgetrennt werden, trägt man sie zusammen, um damit die Durchsetzung des Auferstehungskonzepts zu sichern.

Damit aber Totes wieder lebendig werden und Vergangenes wieder vor Augen treten kann, muß Uchronie in Zeitlichkeit zurückübersetzt werden. Dafür gibt es Spezialisten. Heutzutage sind das nicht mehr nur Archäologen, Historiker, Philologen oder Theologen, sondern Animationsfilmkünstler, Photographen und Digitaldesigner. Sie kommunizieren nicht nur mit den Toten, sondern vergegenwärtigen sie. Dabei bedienen sie sich, um zeitliche oder räumliche Abstände zu überbrücken, der Hilfsmittel wie Photoapparat, Filmkamera, Videorecorder, computergestützte Simulation und anderer Verfahren der Animation. Recording-Systeme ermöglichen ein Festhalten der flüchtigen Lebensspuren, die damit „aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks“ (Ernst Bloch) jederzeit hervorgeholt werden können.

Mit der Anwendung von recording-Systemen kann Vergangenes und Abwesendes beliebig oft aktualisiert werden. (4) Die religiöse Wiederauferstehungshoffnung erfüllt sich in der realen Erfahrung der jederzeit möglichen Rückkehr durch Verwandlung von Irreversibilität = Vergänglichkeit in Reversibilität = Ewigkeit. Die Technik des recording realisiert Ewigkeit schon innerweltlich als prinzipiell mögliche ewige Wiederholung. Das ist die zeitgemäße Version der von Nietzsche tröstlich versicherten „ewigen Wiederkehr des Gleichen“.

Die Betätigung von record-, rewind- und repeat-Tasten verschränkt Technik und Theologie miteinander. In der Maschinenfunktion erfüllt sich das Ritual, in der Wiederholung der gespeicherten Daten der Kult. Auferstehung als Wiedererweckung ist das Resultat der Vereinigung von Ritual und Kult. Jeden Tag können uns die tote Marlene Dietrich oder der tote Adolf Hitler als aktueller Wahrnehmungsanlaß vor Augen treten. Inzwischen ist so gut wie jedermann ökonomisch wie intellektuell in der Lage, durch Nutzung der entsprechenden Technologie zur immer umfassenderen Wiederholbarkeit von Lebensäußerungen beizutragen. Ziel bleibt es, alle simultan in bestimmten Lebensgemeinschaften zu bestimmten Zeiten geäußerten Formen des Lebendigseins komplett reproduktionsfähig zu speichern. Das wäre die Erfüllung eines Anspruchs auf Demokratisierung von Auferstehungshoffnung (theologisch gefaßt), Ewigkeitsgarantie (wer sich niederschreibt, bleibt) von Archiven, Bibliotheken und Museen und Wiederkehrversprechen (nietzscheanische Verabschiedung von Fernreisenden).

In unsere ZKM-Präsentation von Uchronie formulierenden Theorieobjekten haben wir die Arbeit „Passage“ des Künstlers Nam June Paik einbezogen. Mit ihrer Gestaltanalogie zu den Triumphbögen, die man vornehmlich Feldherren von römischen antiken Zeiten bis zu Napoleon und darüber hinaus – Gottseidank häufig nur als ephemere Festdekoration – erbaute, drückt Paik ganz unmittelbar die Feststellung aus, daß Ereignisreportagen im Fernsehen vorrangig im Sinne des Triumphs derer genutzt werden, deren politisch/unternehmerische Handlungen Gewicht durch ihre TV-Verbreitung erhalten. Welches Gewicht? Die bis heute unübertroffene Inschrift eines Triumphbogens zielt auf Konstantin den Großen und verkündet: „instinctu divinitatis, mentis magnitudine“ habe der große Kaiser, der erste Förderer des Christentums als einer Religion im Römischen Imperium, seine historischen Taten vollbracht, also durch sein Gespür für das Göttliche und die Kraft seines Geistes. Heute wird der Instinkt für das Göttliche platterdings als Wille zur Herrschaft über Suchmaschinen und Reproduktionsrechte manifest, und die Kraft des Geistes sorgt für entsprechende software und contents. Wem das gelingt, der feiert einen ewigen Ostersonntag. Ihn kann die Drohung mit dem Tode nicht mehr schrecken, denn der Tod ist überwunden. Eine kleine Ungewißheit, ob man dieser Versicherung tatsächlich bedenkenlos glauben kann, gilt für Christen wie für die Auferstehungsmaschinisten. Für letztere besteht sie darin, schon einmal die Erfahrung gemacht zu haben, daß neu entwickelte Soft- und Hardware nicht mit ihren Vorgängern kompatibel waren, weshalb heute unvorstellbare Datenmengen der frühen Mondfahrten seit Armstrongs märchenhaftem Fazit „Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein Riesensprung für die Menschheit“ nicht mehr lesbar sind. Es ist deshalb alles daranzusetzen, die Kompatibilität von Systemen und deren nachhaltige Verfügbarkeit nicht nur der Menschheit, sondern den einzelnen Menschen zu garantieren. Eine lohnende Aufgabe für eine Ewigkeitskommission bei den Vereinten Nationen.

Man kann den Appell, die Spuren seiner Tage und Werke zu speichern, um Ewigkeit als deren ewige Wiederholbarkeit zu garantieren, auch als Aufforderung verstehen, sich zu mediatisieren, das heißt sein Leben in mediale Existenz zu überführen durch entsprechende Nutzung von Medien der Reproduktion.

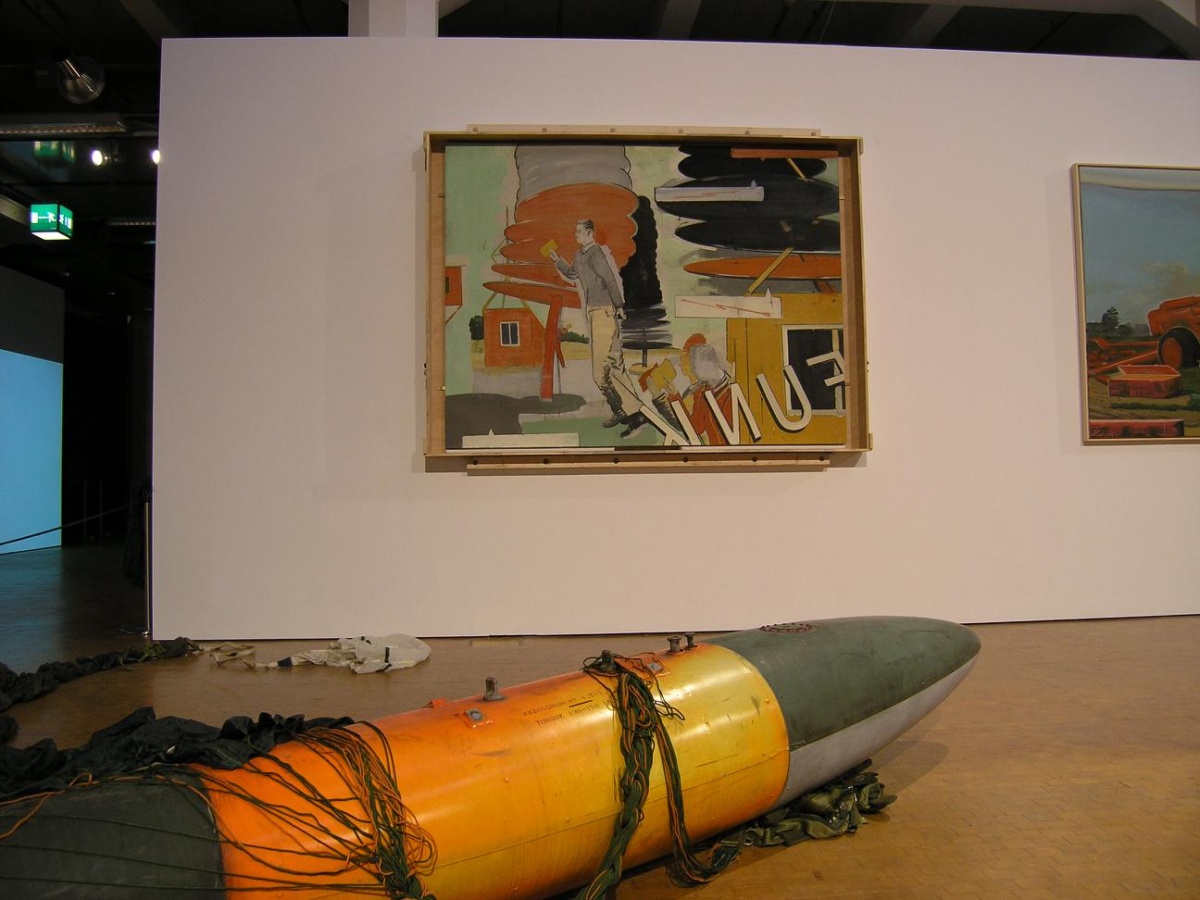

Einen historischen Vorgang der Mediatisierung repräsentiert Neo Rauchs Gemälde „Funk“, das auf eine Situation von 1921 rekurriert, in der der Dichter Wladimir Majakowski und seine Begleiter die bolschewistische Nachrichtenagentur ROSTRA samt Propagandazügen in die russische Taiga verlegten. Die ROSTRA-Kampagnen verstanden sich als mobile Einheit, die in einer Mischung von Theater, Lyrik, Plakatkunst, Agitationsmalerei (wie Agitprop) zu einer Gesamtmediatisierung fand, die im damals modernsten Medium kulminierte – dem Funk. Funk impliziert als technische Form der Übertragung unsichtbare Medialität. Nicht nur mit sichtbaren Evidenzbeweisen, sondern per Funk, dem Medium des Gehörs und des Gehorsams, ließen Majakowski & Co missionarische Wirkungen entstehen. Lenins Aufruf, die Stadt zu elektrisieren, wird im Gemälde Rauchs auf verschiedenen Ebenen dargestellt. Zwei Schilder verweisen mit einem gezackten Pfeil auf den Zustand der Hochspannung als Elektrisierung. Vier Propagandisten verlesen, offensichtlich im Gestus der Verkündigung und des gleichzeitigen Lernens durch Nachsprechen des Gelesenen, die Botschaften, die selbst die Natur mitschwingen lassen. Energiewirbel umkreisen hohe Antennen und erheben sich über die dachlosen, ihrerseits mit Antennen auf Empfang geschalteten Bretterbuden. Die Wirkung der Lyrik Majakowskis und der Funk als Medium ihrer Verbreitung verbinden sich zu dem Bedeutungscluster „Missionierung durch Mediatisierung“.

Mediatisierung ist gleichbedeutend mit dem Eröffnen neuer Optionen. Die Qualität eines Lebens ist nach Maßgabe offenstehender Möglichkeiten bestimmbar: Ein Leben ist als arm zu bezeichnen, wenn der Betreffende nicht über Alternativen verfügt, wohingegen ein Leben als reich erscheint, das zahlreiche Optionen bereithält. Das bestimmt den Entfaltungsgrad einer Persönlichkeit. Auch die Auferstehungstheologie verweist auf den Möglichkeitshorizont erwartbarer Zukunft als Ausdruck offengehaltener Optionen. In dieser Hinsicht kann man leicht nachvollziehen, daß der Maler sich selbst und seine Freunde in dieses Bild der Verkündigung eingearbeitet hat. Humanisten predigen nicht nur, wie Franz von Assisi, den Tieren, damit sie ihnen als Haustiere Seele und Leib erfreuten; hier gilt’s der gesamten Natur, die dem menschlichen Geiste Echo gibt, will heißen, die sich als Ressource für den Menschen erschließen läßt.

Die ideologisch-theologischen Fundamente und Regeln einer Mediatisierung der Welt wurden von Carl Schmitt untersucht. Seine Überlegungen lassen den Schluß zu, daß alle Modernität nichts anderes als säkularisierte Theologie sei. Eine Folgerung könnte beispielsweise so aussehen, daß Technologie nur dann als zivilisatorisch modern gelten kann, wenn sie mindestens eine, besser noch sehr viele, kulturell-theologische Grundlagen menschlichen Überlebens vergegenwärtigt.

Warum ist die von Carl Schmitt gebotene Option so interessant, technisch genau das zu realisieren, was theologisch vorgedacht worden ist? Mit einigen Einschränkungen und Ausnahmen kann man doch zur Diskussion stellen, daß die Moderne dort expressis verbis mit dem Anspruch auf Zivilisierung, nicht Barbarisierung der Kulturen auftritt, wo sie sich als innerweltliche Anverwandlung von Religion versteht. Ein Weg zu solcher Anverwandlung wurde durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Religionen und den sie tragenden Kulturen beschritten. Mit der Herausbildung von Theologien hat die Säkularisierung dazu geführt, daß Menschen sich die Wirkungspotentiale der Naturgesetzmäßigkeiten und der Götter angeeignet und profanisiert in den Kontext des Alltags übersetzt haben.

Die Technologie des Atombombenbaus kann in dieser Hinsicht als Höhepunkt der Arbeit mit den Carl Schmitt’schen Theorien angesehen werden. Anfänglich mochte es merkwürdig erscheinen, daß der Erbauer der ersten Atombombe, Robert Oppenheimer, sein Projekt „Trinity“ nannte. Vorschnelle Europäer vermuteten, es sei die christliche Trinität gemeint. Oppenheimer hat sein Trinitätskonzept der Weltöffentlichkeit 1945 buchstäblich, nämlich als Programmtext zugänglich gemacht. Daraus ging hervor, daß er mit der Namensgebung auf die hinduistische Trinität von Brahma (Schöpfung), Vishnu (Bewahrung) und Shiva (Zerstörung) Bezug nehmen wollte. (5) So fern ist das der christlichen Trinität jedoch wieder nicht, da ja auch der Gottessohn das Gesetz des Todes aller Individualität repräsentiert. Wie man aber am Schicksal großer Spezies und Gattungen, wie etwa den Dinosauriern, erkennt, sind nicht nur Individuen dem Tode verfallen. Man könnte glauben, daß in den Zeiten des Kalten Krieges des öfteren daran gedacht wurde, durch Einsatz aller verfügbaren ABC-Waffen herauszufinden, ob schließlich gut hinduistisch tatsächlich das Nirwana als Ende allen Lebens in unserem Kosmos anzunehmen sei oder die christliche Hoffnung bestätigt wird, daß das Prinzip Leben selbst nicht verloren gehen werde.

Anfang der 80er Jahre sah es zum Beispiel so aus, als ob es unter der Regierung des US-Präsidenten Reagan als ausgemacht gelte, daß Atomwaffen zu Werkzeugen der Heilsgeschichte auserwählt seien, mit deren Hilfe es gelingen dürfte, die Apokalypse als Voraussetzung der Wiederkehr Christi und des Himmlischen Reiches zu erzwingen. Die aktiven Herren Generäle und Minister wetteiferten miteinander um die Beantwortung der Frage Christus oder Shiva. Die Militärs rechneten aus, daß trotz overkill-Kapazität im Ernstfall nicht die völlige Auslöschung allen Lebens garantiert werden kann. Damit unterblieb die Auslösung des Ernstfalls und Reagans Innenminister James Gaius Watt, der die Apokalypse herbeiführen wollte, wurde entlassen. Beide Parteien haben damit ihre Rolle als Protagonisten der Moderne erwiesen, indem sie sowohl für technologische als auch für heilsgeschichtliche Entwicklungen in säkularisierter Form eingetreten sind.

Es gibt Erfahrungswerte für die Orientierung auf die Uchronie, die wir als Inschriften von Sarkophagplatten wiedergeben. Sarkophage wurden zum Beispiel in den Giebelfeldern über den seitlichen Westportalen mittelalterlicher Kathedralen dargestellt. Den Betrachtern wird zumeist der Moment geboten, in dem die mit der Auferstehung beginnenden Toten ihre Hände und Arme in slow motion aus den Sarkophagkoffern strecken, um die Deckel beiseitezuschieben. Für die Lustmarsch-Demonstrationen haben wir das Geschiebe der Platten als „Geräusch der Auferstehung“ hörbar gemacht. Die weitverbreiteten Inschriften der Sarkophagplatten wirken wie Übersetzungen aus dem Unendlichen ins Endliche, aus dem Religiösen ins Zivile, aus dem Himmlischen ins Irdische, aus dem Sakralen in die Profanität. Sie sind Anleitungen zum Zeitmanagement in der Absicht, Nachhaltigkeit, also wenigstens eine kleine Ewigkeit, ins menschliche Leben zu bringen. Die Inschriften als Anweisungen lauten: „et ego“, „meno impera“, „ars gratia artis“, „arte et amore vincono il tempo“ oder ähnlich.

Die berühmte Ansage „et ego“ leitet den Betrachter gewissermaßen zum Ausgangspunkt von Visionen der Uchronie. Das dem Tod in den Mund gelegte „et ego“ gilt nicht nur auf dem Friedhof, sondern prinzipiell überall. Sogar im Elysium, in den weltlichen Paradiesen der ewigen Feriensehnsucht, der Strandspaziergänge und Bergwanderungen meldet der Tod sich zur Stelle. Die Formulierung et ego scheint jedenfalls Arkadien zu gelten, wie es die Gemälde des Malers Nicolas Poussin darstellen – eine Landschaft nördlich von Sparta, in der alles in friedliches Licht getaucht ist, wo man nur Honig aus den Waben zu saugen braucht und keine Konflikte herrschen. Selbst dort steht man unter den Verdikten der Zeitlichkeit und des Todes. So lautet die Kernanweisung für die Bedeutung der Dinge im Weltlichen und Faktischen: Alle Technologie und alle Verständigungsversuche erhalten ihre diesseitige Bedeutung ausschließlich aus der Drohung des Todes. Die uchronischen Techniken sind als Verfahren vor dem Hintergrund der Endlichkeit unserer irdischen Verhältnisse zu bewerten.

Die weise Vorwegnahme der Erfahrung des Todes ist das Gegenteil von fundamentalistischer Auferstehungshoffnung, für die der Tod gerade nicht zählt, nicht erlitten wird, sondern im Gegenteil süß und ehrenvoll sein soll. Immerhin ist die kulturelle Todesbereitschaft seit unvordenklichen Zeiten die entscheidende Grundlage des Überlebens aller Kulturen – dulce et decorum est pro patria mori: Für das Vaterland, für die Kultur, für den Gott, die sich allesamt durch die Behauptung von uchronischer Dauer legitimieren, zu sterben, soll zu wahrer Erfüllung verhelfen. Dem entspricht eine ins Extreme getriebene Erwartung an die uchronische Dimension, die Mediatisierung total werden zu lassen in der vollständigen Verwandlung der menschlichen Körper in Energien, wie es die Märtyrer zu erreichen wünschen, das heißt, sich besonders schnell, umstandslos und ohne Einspruch in die Ewigkeit zu katapultieren. Daß Islamisten ausgerechnet mit dem „Teufelszeug“ der westlichen, imperialistischen Technik dem Heil zu dienen glauben, ist weit mehr als eine Karikatur, sondern die Wahrheit der Moderne. Denn generell ist ja Technik nur angewandte Theologie und damit Re-Formulierung und Reaktivierung der Gewißheit, daß mitten wir im Leben dem Tode verfallen sind.

Die Impresa einer weiteren Grabplatte lautet „arte et amore vincono il tempo“, wie auf dem Grab des Schweizer Malers Giovanni Segantini auf dem Friedhof in Maloja. Mit diesem Motto klingt die Gewißheit des Überdauerns an, die sich ganz bewußt frei macht von der Absolutheitserzwingung der Kulturen und Religionen. (6)

In der wörtlichen Übersetzung bedeutet die Inschrift zum einen: durch „arte“, Kunst, und „amore“, Liebe, besiegen wir die Zeit. Etwas angemessener übersetzt, lautet sie: Durch Werkschaffen und leidenschaftliche Bindung an andere Menschen können wir das Vergehen in der Zeit, die Todesdrohung bewältigen. Im weiteren würde man herauslesen dürfen, daß wir durch die Erfahrung der Vollendung im Werkschaffen und durch die hingebende Fürsorge für andere Menschen der Furie des Verschwindens zu trotzen vermögen. „Il tempo“ heißt ja nicht nur „Zeit“, sondern bezeichnet natürlich im Italienischen auch „tempestà“, das dräuende Unwetter, das zerstörerische Moment göttlichen Zorns in Gestalt von Donner und Blitz. Das Walten der Zeit wird seit vierhundert Jahren in der allegorischen Gestalt des „Father Time“ vorgestellt und dargestellt, ein geflügelter Alter mit Sense, Stundenglas und kleinen Instrumenten, mit denen er Blitze schlagen kann und Feuer macht, also Schrecken verbreitet und Zerstörung bewirkt. Dem zerstörerischen Wüten der Zeit entgehen wir durch die Befolgung einer klaren Anweisung, die man am besten mit dem auf Willy Brandt zurückgehenden politisch wirksam gewordenen Begriff als „compassion“ (lateinische Version der Einheit von griech. Sympathie und Empathie) übersetzt, was ebenfalls amore bedeutet. Was wir sind, sind wir nur durch andere. Die Beziehung zu ihnen ist die Grundlage unseres Selbstverständnisses. Wer ein stabiles soziales Beziehungsgefüge entwickelt, wird niemals unter der Furie der Sinnentleerung und der psychischen Deformation leiden. Das Leben wird durch die Aufgabe sinnvoll, bestimmte Ziele oder Interventionen zu erreichen. Deshalb sind wir gezwungen, den Zumutungen des übermächtigen Waltens der Zeit, des Schicksals, der Natur Stabilität und Ordnung gewährende Kräfte entgegenzusetzen. Dazu gehört die Entwicklung von Anschauungsformen des Erhabenen, die es möglich erscheinen lassen, in der Konfrontation mit dem Schrecklichsten, der Auslöschung menschlichen Lebens, zu bestehen.

Das ist umso gewichtiger, als man mit aller Ordnungsmacht niemals in der Lage sein wird, die großen Weltprobleme zu lösen, beispielsweise das Problem der individuellen Sterblichkeit zu beheben. Man wird bestenfalls durch amore, durch das leidenschaftliche Zueinanderhinwenden, in der wechselseitigen Anerkennung der Beschränktheit, des Nichtwissens, des Nichtkönnens die Chance wahrnehmen, aus dem Regime der Zeitlichkeit in das Regime der Ewigkeit überzutreten. Nur durch die kompassionierte Anbindung an andere Menschen kommen wir der Unsterblichkeit näher.

Auf einer weiteren unserer Memorialtafeln steht „ars gratia artis“ geschrieben. „Kunst ist der Dank der Kunst“ wäre eine Trivialübersetzung. Im präziseren Sinne lautet der Gedanke: „Das Gelingen ist der Lohn der Anstrengung“. Dieses Motto repräsentiert die Fähigkeit, einem Projekt, einer Vorstellung, einem Plan zu folgen, beispielsweise aus Holzblöcken mit arte, mit Kunstfertigkeit, einen Stuhl werden zu lassen.

Daß es kein vollendetes Werk gibt, hat Pablo Picasso gezeigt. Er konnte als der größte Gestalter des 20. Jahrhunderts so viele einzelne Organisationsmuster für Bild- und Raumverhältnisse auf der Leinwand (im Falle des Films „Le Mystère Picasso“ von Henri-Georges Clouzot auf einer Glaswand) produzieren, wie er wollte; er demonstrierte nur, daß mit dem Aufhören der Arbeit an einem Werk sofort der Wunsch nach dem Beginn eines neuen geweckt wird. Jeder Künstler hat zu wissen, wann sein Werk einen Zustand erreicht hat, von dem an keine der vielfältigen Optionen des Weiterarbeitens und des Optimierens mehr verfolgt werden sollte. Der Profi hat schon längst aufgehört, wo Dilettanten im unablässigen Hinzufügen die Vollendung erzwingen wollen, während ihnen in Wahrheit nur die Kraft zum Aufhören fehlt. (In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister ...)

Wird einer Vorstellung in der Produktion oder in der Rezeption Gestalt verliehen, so ist die Voraussetzung für dieses Geschehen grundsätzlich ein dialogisches Verhältnis. Der appellative Charakter einer jeden Gestaltfindung sollte sich nicht gegen Andere richten. Schmiedet jemand todbringende Waffen, schließt er die erhellende Erfahrung des dialogischen Verhältnisses aus. Im Gegenteil, er überläßt sich allmählich der Wahnidee seiner Bestimmungskraft, wie im „Macbeth“ und in der „Orestie“ demonstriert. In der Tragödie zieht die rücksichtslose und monomane Durchsetzung eigener Positionen Gatten-, Vater- und Kindsmord nach sich. Wenn man sein dialogisches Potential hingegen in Leidenschaft für andere Menschen transformiert, vermag das Werkschaffen die Sinnhaftigkeit in der Vollendung als Beschränkung zu garantieren. Denn das Gelingen selbst ist der Lohn für die Mühe – das ist der Sinn des ars gratia artis.

Zur Bewahrung der Lebens- und der Schaffenskraft gehört ein gewisser Machtverzicht. „Meno impera“ mahnt daher die nächstgelegene Grabplatte. Im wortwörtlichen Sinne heißt dies soviel wie „weniger herrschen“. Damit ist gemeint: Versuch es nicht mit Gewalt! So fand Brock die impresa sogar auf Klosettbrillen, wo die Übersetzung „Nicht pressen“ Vorsorge gegen Schlaganfälle anmahnt. Als wesentlich besser und in vielen Fällen geeigneter erweist es sich, bei der Umsetzung eigener Impulse Geduld aufzubringen. Geduld heißt auf Lateinisch patientia. Auf Erden sind wir alle ein Leben lang dazu verurteilt, Patienten zu sein. Man lernt das in Notarztwagen und in Klinikbetten, aber noch viel nachhaltiger in Wartezimmern, Schulräumen, bei Geschäftsordnungsdebatten, Jubiläumsfeiern. Das Patient-Sein, sprich, das Geduldig-Sein, stößt an seine Grenzen beim Kontakt mit der angeblichen Rationalität der Technik.

Auf deutschen Flughäfen werden die Passagiere über Verspätungen mit dem Satz aufgeklärt, der Grund der Abflugverspätung sei das verspätete Eintreffen der Maschine. Selbst Flugkapitäne, die ich auf allen deutschen Flughäfen bei jeder sich bietenden Gelegenheit befragte, hielten diese Mitteilung für eine hinreichende Information, um die Verspätung zu begründen. Das technische Elitepersonal ist offenbar nicht in der Lage, die Aussage, der Grund für die Verspätung sei die Verspätung, als haltlose Tautologie zu erkennen. Dafür ist ihnen anscheinend in Schnellkursen von ihren Gesellschaften Psychologie für die Behandlung des dummen Touristenpacks beigebracht worden. Erste Regel: Probleme gar nicht erst zur Sprache bringen. Zweitens: Im eintrainierten Sprachgestus äußerster Freundlichkeit die Kunden wie Kleinkinder ansprechen. Drittens: Bei Reklamationen den sich Beschwerenden lächerlich machen mit der immer wiederholten Behauptung, darüber habe sich noch nie jemand beschwert.

Die Überlegungen zum Erlernen des Patientenstatus lassen sich um den Zusatz erweitern, daß im besten Falle ein Weg vom eingebildeten Kranken zum ausgebildeten Kranken verläuft, eine wahrhafte Karriere vom Opfer der Krankheit zum Tode hin zu einem Kenner der Krankheit des Lebens, von der Hypochondrie als Leidensform zur Hypochondrie als Vorsorgestrategie. Wer empathisch vorausleidet, wird aktuell nicht an Selbstmitleid vergehen. Wie selbst das Patient-Sein erlernt werden will, ist wunderbar in der Figur des Hans Castorp in „Der Zauberberg“ ausgearbeitet. In Thomas Manns Roman erlebt man die Entwicklung eines jungen Mannes, der eine Karriere als Patient macht. Der Klinikchef auf dem „Magic Mountain“ erkennt Hans Castorps spezifische Begabung und Anlage zum Patient-Sein, die wesentlich ausgeprägter ist als die seines ebenfalls im Sanatorium weilenden Vetters. Denn dieser drängt darauf, wieder ins tätige Leben als Ingenieur beim Militär zurückzukehren.

Meno impera bedeutet also die Unmöglichkeit, die eigene Vollendung mit Gewalt zu erreichen. Das gilt neben dem Leben auch für die Kunst. Wenn man ein Werkstück mit Gewalt in die exakte Entsprechung zu dem vorgängigen Plan zwingen möchte, entsteht Kitsch.

Zu Kasper Königs Programmschau „Westkunst“ 1981 trug Gerhard Merz ein Triptychon bei, dessen drei Einheiten wieder aus je zwei Tafeln bestanden, einem Siebdruck und einem monochromen Pigmentfeld. Besondere Aufmerksamkeit scheint Merz den Rahmungen der Tafeln gewidmet zu haben, von denen je zwei sich auf die Re-Interpretation der Staatsikonographie des Deutschen, des zaristischen und des Habsburger-Reiches beziehen. Das im Lehrpfad präsentierte Diptychon zeigt einerseits eine monochrome ochsenblutfarbige Pigmentbahn. Das Rot als pars pro toto verweist auf die Abwesenheit der beiden anderen Farben und steht für Blut, Parsifalgesetze, Reinheit und Rasse, und auch für heroisches Wissen, also das Wissen, „warum Blut fließen muß“. (7)

Das mitgedachte Schwarz der deutschen Flagge referiert die Anarchie beispielsweise der Bauernaufstände, Tod und Teufel als schwarzen Mann sowie den lichtlosen Abgrund. In der Alltagserfahrung ist das die Dunkelheit des Erdinneren, der Schwarzerde, der Kohle, der Unterwelt des Bergwerks. Der Deutschen Gold hingegen ist Sonnenbad und Lichttherapie der KdFler, Blondheit, Weizenfelder, Goldglanz des Besitzes. Die Farben der Kokarden und Bänder der Studenten auf dem Hambacher Fest von 1832, aus denen die Nationalfarben abgeleitet wurden, erhalten erst in dieser Ikonographie ihre Bedeutung. Die genannten Konnotationen sind es, aus denen sich 1848/1871 die tiefsten Antriebe für die Nationenbildung entfalteten. Es ist relativ leicht, der ikonographischen Trikolore des Schwarz-Rot-Gold-Spektrums die gesamte deutsche Ideologie zuzuordnen. (8)

Die andere Tafel des deutschen Diptychons zeigt einen Siebdruck in einem sehr auffällig gelochten und gezackten Messingrahmen. Sie setzt eine sogenannte Kunstphotographie der späten 1930er Jahre um, wie sie vor allem für die Veröffentlichung von Aktaufnahmen verlangt wurde, um den Eindruck von Pornographie mit der Demonstration der künstlerischen Überhöhung zu neutralisieren. Ziel solcher „Kunst“ war die Darstellung sogenannter heroisch männlicher beziehungsweise fraulich göttlicher Nacktheit. Durch die Wahl des Motivs verschränkt Merz die heroische und die göttliche Nacktheit mit dem Blick auf eine historische Konstellation. Jüdinnen wurden von SS- oder Polizeikommandos genötigt, sich auf freiem Feld in Sichtweite der vorbereiteten Massengräber auszuziehen. Die Frauen reagierten vor den Männern, die ihre entblößten Opfer im Triumphalismus der nackten Gewalt betrachteten, mit denselben Schamreaktionen – Niederschlagen des Blicks, Verdecken der Geschlechtsmerkmale mit Armen und Händen –, die man als anthropologisch konstant und damit für die Frauen aller Kulturen aller Zeiten grundlegend behauptet. (9) Das Aufbrechen der Scham- und Schutzgesten ging in die „Männerphantasien“ nicht nur der zeitgemäßen Tätertypen ein; das Ausgangsphoto für Merzens Siebdruck manifestiert geradezu das damalige Ideal einer jungen Frau, die ihren Körper der Betrachtung preisgegeben weiß, aber dabei ihre „göttliche Nacktheit“ mit Selbstbewußtsein demonstriert und zugleich ihre individuell gefährdete Würde durch die Anrufung eines kollektiv verbindlichen Schamschemas zu wahren versucht.

Über die zeitgeschichtlichen Bezüge hinaus entwickelt sich vor dem Motiv im Betrachter die Frage, wie weitgehend Schönheitsideal und Opferpräsentation angenähert werden, so daß das Opfern als Kultvollzug erscheint. Merz macht mit dem auffällig unhandlichen Rahmen des Siebdrucks – messerscharfe Kanten der Stanzformen – in Einheit mit der rot-monochromen Bildfläche überdeutlich, daß man solche Fragestellungen nicht einfach durch Hantieren mit den Bildern – etwa Ab- und Umhängen – zu bewältigen versuchen sollte.

Gibt man sich künstlerischen Allmachtsphantasien über einem Stück Leinwand hin, ist am Ende eine grauschmierige homogene Fläche das widersinnige Resultat. Ars gratia artis bedeutet deshalb: Lernt das Unterlassen, um euch zu vollenden und nicht das Bild; trainiert Selbstbeherrschung, um euch und nicht eure Werke zu optimieren. Vollendungsfähigkeit ist die Belohnung für alle Anstrengungen. Das Werk ist also auch Mittel, seinen Schöpfer selbst zu vollenden. Das Werk gelingt weit vor jedem Versuch, Vollendung zu erzwingen.

Die chinesische Legende vom großen Meister Hu demonstriert diesen Zusammenhang sehr anschaulich. Der chinesische Kaiser wollte vom weithin gerühmten Hu ein Werk erwerben. Der Meister sagte großzügig zu, aber, so seine eigene Bedingung, erst, wenn es gelungen sei. Es verging ein Jahr. Der Kaiser fragte: „Hat übrigens der Meister Hu schon seine Arbeit abgeliefert? Denn wir haben ihn schon reichlich mit Hühnern und Ochsen belohnt für seine einjährige Arbeit.“ Man zog aus, um Nachricht einzuholen. Dem Künstler Hu war sein Werk noch nicht gelungen, wie er sagte, er müsse weiter trainieren, sich als Künstler zu vollenden. So gehen das erste und das zweite Jahr ins Land, zehn Jahre, zwanzig Jahre. Als der Meister nach dreißig Jahren immer noch nichts zu zeigen hatte, beschloß der Kaiser, persönlich seine Aufwartung zu machen, nachdem alle seine Gesandten stets unverrichteter Dinge zurückgekommen waren. Weil er annehmen mußte, daß er wohl bald sterben werde, wollte er noch erfahren, worin denn die Vollendungsanstrengung des größten Bildschreibers (Kalligraphen) bestand und wie ein gelungenes Werk aussehe; es sei erwähnt, daß die Chinesen durch den Gebrauch des Requisits Pinsel das Schreiben als einen bildnerischen Vorgang betrachten. Das Herstellen eines Bildes vollzieht sich in Analogie zur Textverfertigung, wodurch sich also die Lesbarkeit der Zeichen nicht nur, wie bei uns, an einen Text, sondern eben auch an das Herstellungsverfahren des Schriftmalens knüpft. Der Gedanke des Schreibens als eines bildnerischen Vorgangs jenseits der illustrierenden Buchmalerei ist bei uns erst seit der Barockzeit entwickelt worden und hat maßgeblich die Vorstellungen von Typographie und Layout beeinflußt.

Der Kaiser ging also ins Studio des Meisters und sagte: „Mein lieber Meister Hu, wir sind beide schon sehr alt und müssen noch unser Geschäft abschließen. Zeigen Sie mir jetzt das Werk, für das ich Sie all die Jahrzehnte bezahlt habe.“ Da antwortete der Meister Hu: „Da Sie nicht mit mir zusammen darauf warten wollen, bis ich meinem Anspruch auf Meisterschaft genüge, muß ich mich eben Ihrem Diktat beugen.“ Er holte ein großes Blatt hervor, befestigte es an der Wand, nahm Pinsel und Tusche und vollführte eine einzige elegante Bewegung. Der Kaiser rief erstaunt: „Was ist denn das? Das hätten Sie doch jederzeit machen können! Warum haben Sie mir nicht schon vor dreißig Jahren so ein Blatt gegeben? Ich hätte es ohne weiteres anerkannt und sogar bezahlt.“ (10) Da antwortete Hu: „Ich habe dreißig Jahre lang geübt, damit mir diese einfache Geste tatsächlich gelinge. In jüngeren Jahren wollte ich immer noch etwas hinzusetzen, ein wenig gekräuseltes Wasser oder eine Formation Wolken andeuten. Ich brauchte diese Zeit, um die Vollendung mit dieser einen Geste zu erreichen. Die Handgriffe des Schreibens sind leicht zu erlernen und jeder Schüler beherrscht sie sehr schnell. Um aber keinen Gebrauch von ihnen zu machen, damit ein einmaliges Werk gelinge, benötigt man eine lange Zeit.“ Hu sprach es, ging auf die Wand zu und verschwand in seinem eigenen Bild. Der Pinselstrich erschien jetzt als Kontur des zarten Körpers eines Weisen. Der chinesische Kalligraph ist im Zeitrahmen des eigenen Lebens verschwunden. Er selbst, seine persönliche Vollendung, ist sichtbar in sein Bild eingegangen.

Wir können uns auf diese Legende beziehen, um zu begreifen, daß Vollendung nur in der asketischen Tugend des Unterlassens erfahrbar ist. Damit wird prinzipiell allen Ethiken widersprochen, die uns nahelegen wollen, was wir zu tun hätten. Diese Ethiken sind als rein axiomatische Setzungen, also als bloße Vereinbarungen und Willkürakte leicht in Frage zu stellen. Wenn man dagegen Ethiken als Anleitung zum Unterlassen formuliert, dann widersprechen sie sich nicht mehr selbst. Die christlichen Ethiken sind überhaupt nicht durch Verbote begründet, sondern laufen auf Gebote der Verzichtleistung hinaus. Neun unserer Zehn Gebote sind Aufforderungen zum Unterlassen: „Du sollst nicht ...“. Alle Ethik ist eine Ethik des Unterlassens. Man denke an Wilhelm Busch: „Das Gute – dieser Satz steht fest – ist stets das Böse, was man läßt.“ Eine Ethik der Erfüllung von Vorschriften führte zu nichts anderem als zu fundamentalistischem Tugendterror.

Der alte, bereits an den Rollstuhl gefesselte Matisse war ein ebenso vollendeter, großer Unterlasser wie Meister Hu. Mit Rücksicht auf seine physische Verfassung bewies er höchstes Können durch Reduktion von Gestaltung auf das äußerste Minimum. Er entwickelte das Malgerät zu einem Distanzierungsmittel weiter. Ein Stück Kreide wurde an einem Stock befestigt, den er über seinen geschienten Arm in langsamen Bewegungen zu führen wußte. So zeichnete er Linien, die im Nachvollzug eine unvermutete Vitalität erkennen lassen. Ein Assistent legte dann entlang der vorgezeichneten Linien Schnitte durchs Papier. Als Schnittbilder stiften sie noch heute das größte Erstaunen der Betrachter, wie es Matisse gelingen konnte, den intensivsten Eindruck von Lebendigkeit, gar Eleganz, Harmonie und Leichtigkeit zu wecken. Das ist demonstrierter Reduktionismus als programmatisches Gestaltungs- und Reinheitsgebot: Gestaltung in dieser Moderne wird bestimmt durch die Kraft zur Reduktion als Unterlassung: less is more! Hu und Matisse, auch so läßt sich die hohe Affinität, ja Übereinstimmung von Gestaltungsprinzipien etwa zwischen dem alten Japan und dem Arts and Crafts Movement und zwischen den Shakern und Sullivans form follows function erklären. Das sind bemerkenswerte Konstellationen, die als erster Frank Lloyd Wright für die Entwicklung seines Werkes als Architekt zielstrebig zu nutzen wußte. Fast gleichzeitig wurde in Deutschland mit der Gründung des Deutschen Werkbundes 1907 das Konzept der Materialgerechtigkeit, der Formreinheit und der Ausprägung von Funktionslogiken entfaltet, aus dem sich dann das Bauhaus-Pathos herausbildete.

Wer die Beziehung zwischen Realität und Potentialität kennt, weiß, daß es ohne Unterlassen kein zielgerechtes Realisieren gibt. Die Vielzahl der Möglichkeiten bleibt immer abstrakt, ist aber gerade in der Potentialität konstitutiv für jede einzelne Anwendung. Literarischen Niederschlag hat dieses Prinzip, aus der potentia, der bloßen Möglichkeit heraus zu operieren, in Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ gefunden. Für die moderne Kunst- und Wissenschaftsauffassung gibt es keine exzellentere systematische Darstellung des Verhältnisses von Realität und Potentialität. Auf das bildnerische Gestalten übertragen, ist die „Parallelaktion“ des „M.o.E.“ Ausdruck der Notwendigkeit, zwei Impulsen durch Tun und Unterlassen, durch Sichtbarmachen und Verhüllen, durch Fülle und Leere zugleich zu entsprechen. Malerei, als bildsprachliches Organisieren mit den Mitteln der Farbe und Form, hat gerade in jüngster Zeit Kriterien für das Unterlassen als aktiver Form des Gestaltens hervorgebracht, zu denen die Monochromie und die Achromie in erster Linie gehören. Mit Achromie ist nicht nur auf die Grisaille der Renaissance-Maler verwiesen, sondern darüber hinaus auf eine Entkopplung von Farbe und Form, also des Abschieds vom Prinzip der Lokalfarben. Farben sind nicht länger bloße Eigenschaften von formgeprägten Wahrnehmungsgegenständen. Wie weitreichend sich dieses Konzept der Malerei durchgesetzt hat, kann man daran ablesen, daß wir alle gegen die historische Wahrheit etwa die griechischen antiken Skulpturen und Bauten ohne ihre topographische Farbgebung sehen wollen und damit die Arbeit von Wissenschaftlern wie Vinzenz Brinkmann als Verkitschung unserer ästhetischen Urteile empfinden; dies ist ein markantes Beispiel einer weiteren großen Problemstellung in der Moderne nach der Bewältigung des Bilderverbots durch Bilderzeugung. (11) Entsprechend gilt für die zeitgenössische Bildrezeption grundsätzlich, daß nur jenes Objekt das Gebot reduktionistischer Reinheit und Gestaltoptimierung erfüllt, das sich evidentermaßen Unterlassungen verdankt. Dasselbe Reduktionsprinzip gilt für den Kontext, in dem Kunst auszustellen ist, aus dem sich im übrigen die White-Cube-Vorgabe für die Präsentation ableiten läßt: Unterlasse es, die Wände mit märchenhaften Vorstellungen von der letzten Geliebten oder der alpinen Wiese in Arkadien, im Paradies oder im Lieblingsferienort zu tapezieren. Da diese Wiese nur real im Bezug auf die Vorstellung ist, darf nicht einmal der Versuch unternommen werden, sie als Bild zu fixieren; denn dies stellte den Tod jedweder Imagination dar.

Mit der Entkoppelung von Form und Farbe, von Gestalt und Grund oder von Zeichen und Bezeichnetem gilt aber grundsätzlich, daß Unterscheidungen nur mit Blick auf die Einheit des Unterschiedenen möglich sind. Erst im Zeichen läßt sich das Bezeichnende des gestalteten Materials und das Bezeichnete, also das Gemeinte, unterscheiden. Erst ein Bild bietet die Möglichkeit, zwischen der Abbildung und dem Abgebildeten zu differenzieren. Seit de Saussures sprachphilosophischer Grundlegung wird nicht mehr zwischen Bild und Nichtbild als Bild und Welt unterschieden, da wir uns auf die Welt außerhalb des Bildes immer nur dadurch beziehen können, daß wir die Welt zumindestens als Vorstellung in uns tragen. Die Einheit des Zeichens sollte man in Übereinstimmung mit den verschiedenen Denkansätzen Repräsentation nennen, innerhalb derer zwischen den inneren Bildern, den Imaginationen unserer Einbildungskraft, und den Kognitionen, unserer gedanklichen Fähigkeit zur Namensgebung und Begriffsbildung, zu unterscheiden bleibt.

Anmerkungen

(1) Brock, Bazon: „Von der Notwendigkeit, ein historisches Bewußtsein auszubilden.“ In: ders., Barbar als Kulturheld, S. 142 f.

(2) Siehe das Konzept der Uchronie bei Louis-Sébastian Mercier in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und hundert Jahre später bei Charles Renouvrier als „Topos der Geschichtschreibung“. In: Brock, Bazon: „Uchronische Moderne – Zeitform der Dauer.“ In: ders., ebd., S. 165 f.

(3) Siehe Bazon Brocks Aktionen in München, Juli 2006, im Büro von Michael Krüger (Hanser Verlag), anschließend in Berlin, September 2006, am Bauhausarchiv und in der Volksbühne Ost: Verleihung der Marmortafeln mit der Inschrift „Extemporale Zone – Repräsentation der Ewigkeit in jedem Augenblick – Uchronie vor Utopie“. Zum Konzept extemporaler Zonen siehe Brock, Bazon: „Deklaration zum 12.9.: Der Malkasten wird extemporale Zone.“ In: ders., Barbar als Kulturheld, S. 189 ff.

(4) Ebenda, S. 168; Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt am Main 1963, S. 16.

(5) Brock, Bazon: „Heilsversprechen starker Männer der Wissenschaft und Künste im Narrenspiegel.“ In: ders., Barbar als Kulturheld, S. 300 f.

(6) Das religiöse Jenseitige und kulturell Einmalige gilt in seiner ganzen Exklusivität naturgemäß immer nur für diejenigen, die der betreffenden Kultur angehören. Nur die Gläubigen zählen zur jeweiligen Kultur, die Ungläubigen dagegen nicht: nur die zu unserem Stamm Gehörenden, nicht die anderen. In fast allen Kulturen heißt es: Wer zu unserer Kultur gehört, wird Mensch genannt, wer zu anderen Kulturen gehört, ist nicht Mensch, sondern Untermensch, Ratte, Laus, Parasit.

(7) Zu Blutspuren, Blutopfern und Blutbädern in der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts siehe das gleichnamige Kapitel in: Sombart, Nicolaus, Die deutschen Männer und ihre Feinde, S. 78 f.

(8) Zur symbolischen Ordnung der Nationalfarben siehe Raoul Girardet: „Les Trois Couleurs. Ni blanc, ni rouge.“ In: Les Lieux de Mémoire, Bd. I, La République. Hrsg. v. Pierre Nora. Paris 1984, S. 6–35. Wie überaus wichtig die Ikonographie der Nationalfarben für Patrioten ist, geht aus dem Artikel „Bis aufs Blut gereizt“ in der „Süddeutschen Zeitung“ (15. Januar 2008, S. 11) hervor, wenn dort auf die Parole türkischer Nationalisten eingegangen wird: „Was die Fahnen zu Fahnen macht / ist das Blut auf ihnen.“

(9) Siehe Hans Peter Duerrs Auseinandersetzung mit Norbert Elias in „Der Mythos vom Zivilisationsprozeß“, Band 1–5, Frankfurt am Main 2002.

(10) Denn Hu hatte eine wahrhaft meisterliche line of beauty and grace gepinselt.

So lautete im 18. Jahrhundert die prominente Demonstration des Engländers William Hogarth, der dieses Motiv der line of beauty and grace zu einer sinnfälligen Weltformel machte, die auch auf den Verlauf des Canale Grande in Venedig anspielt, da sich an dessen Linienführung tatsächlich die Einheit von Begnadetheit und Schönheit erfüllt.

(11) Siehe Kapitel „Faken – Erkenntnisstiftung durch wahre Falschheit“.

Film · Erschienen: 01.01.2008

Vortrag / Rede · Termin: 12.10.2011, 18:30 Uhr · Veranstaltungsort: Mailand, Italien · Veranstalter: Mudima - Fondazione per l’arte contemporanea

Ausstellung

Buch · Erschienen: 01.01.2022 · Herausgeber: Wolting, Monika | Piszczatowski, Paweł