In unserer Sammlung von theoretischen Objekten aus den Museumsshops gibt es Merkwürdigkeiten, die nicht nur kurios, sondern durchaus beachtlich sind, insofern sich durch sie eine kunsthistorische oder eine anthropologische Perspektive eröffnet, die in Büchern viele Seiten umfassen würden. Diese Objekte haben die Fähigkeit, uns in ganz kurzer Zeit auf einen sehr komplexen Zusammenhang von Ideen, Gedanken, Vorstellungen und Kenntnissen zu verweisen, und zwar bereits durch die bloße beiläufige Wahrnehmung – anders als Bücher, die wir erst aufschlagen müssen. Die Objekte sind so Fokussierungen eines gesamten Anschauungsfeldes.

Heiliger Hosenmatz

Nehmen wir z. B. die kleine Tafel, auf der Michelangelos „David“ in göttlicher Nacktheit abgebildet: per Sprechblase erreicht uns seine Aufforderung „dress me up“; „bekleiden“ wir David dann mit den beigefügten Magnetkärtchen in Form von Jeans, T-Shirts usw., vollziehen wir zugleich den päpstlichen Befehl, der an Michelangelos Schüler Daniele de Volterra erging, nämlich die Unverhüllten des Jüngsten Gerichts in der Sixtinischen Kapelle mit Gewändern zu versehen. Das vermeintliche Spielzeug, dessen Ähnlichkeit in Gestalt und Verwendung mit Barbie’s Lover „Ken“ nicht zu übersehen ist, enthält so einen wichtigen Hinweis auf die abendländische Kunstgeschichte.

Auf der Erde – zur Erde zurück

Ein anderes Objekt aus den Beständen internationaler Museumsshops ist eine grauseidene Krawatte, bedruckt mit Magrittes Bildnis eines Apfels und der dazugehörigen Inschrift „Dies ist kein Apfel“ – ebensowenig die berühmte „Pfeife“ eine – rauchbare – Pfeife war, denn es war ja eine gemalte Pfeife!

Besinnliche Lebenswahrheiten ergeben sich aus der Verknüpfung des Apfelmotivs mit der Form der Krawatte, die traditionellerweise nach unten zugespitzt ist, wie alle Gegenstände, die eine Richtung anweisen. Wenn man eine Krawatte am Halse hat – zudem eine Erinnerung an den Strick, der jedem unbotmäßigen Herrn droht – dann weist die Spitze zum Boden. Feministinnen haben zwar den Einwand erhoben, die Herren der Schöpfung trügen dieses Accessoire, um auf ihr Potenzzentrum zu verweisen, doch konnte der ostfriesische Komiker Otto in den 70er Jahren diese Bedenken ausräumen, indem er sagte: der Schlips zeigt nicht zum Hoden, sondern zum Boden. Dies entspricht in verblüffender Weise den Einsichten, die Isaac Newton gewann, als er in einem Garten lag und ihm die Äpfel auf den Kopf fielen, entdeckte er das Gesetz der Schwerkraft.

Der Apfel fällt nicht vom Stamm – das wußten die Bürger immer schon – und wenn man das Fruchtmotiv und die intentionale Gestalt der Krawatte zusammenbringt, lautet das Ergebnis: der Mann trägt den Apfel-Schlips im Bewußtsein, daß auch er, der sich auf dem Boden aufrichtet, eines Tages in ihn zurückkehren wird. Aus der Erde stammen wir; zur Erde müssen wir wieder zurück, die Krawatte wird ein schöner Anzeiger des Bewußtseins eigener Sterblichkeit. Ihre Jäger erscheinen so als aufgeklärte Wesen, die jederzeit bekunden:

„wir wissen, daß wir sterblich sind".

Vanitas Vanitatum!

Die schwarze Madonna – quadratisch, praktisch, gut

Zum Dritten beschäftigen wir uns mit diesem Puzzle, das als Motiv das ,,Schwarze Quadrat" von Kasimir Malevich trägt. Nun ist aber gemeinerweise außer einigen Rissen in der Oberfläche dieses auch nicht mehr ganz jungen Gemäldes nichts zu sehen als eben schwarze Farbe, und da stellt es schon eine besondere Herausforderung dar, etwas zusammenzupuzzlen, was keine Binnendifferenzierung hat, was keine Gestalt hat, woran man keine Vorstellung ausbilden kann.

Das schwarze Quadrat wird so zum gemalten Theologenwitz:

„wie kann man in einem dunklen Raum – der Welt des Menschen – ein dunkles Objekt (Katzen oder Götter) ausmachen“ – zumal, wenn diese sich gar nicht in dem dunklen Raum befinden, nicht in der irdischen Daseinswelt des Menschen vorkommen? Wer das schwarze Quadrat zusammensetzt, begibt sich auf die Spuren Malevichs, der Ikonen, also absolute Dinge geschaffen hat, in die man nicht eindringen kann, die man nicht wahrnehmen kann – analog zu dem, was in der jüdischen Tradition, der Wissenschaftstradition als Vorstellungsverbot für Gott, als Anschauungsverbot für Begriffe galt.

Schrei, o Mensch

Eine andere Ikone der Moderne, nämlich der existentiell erschütterten Menschen, hatte Edvard Munch mit einer Frau dargestellt, die auf einer Brücke steht und ihr ganzes kosmisches Verlorenheitsgefühl in die Welt hinausschreit. Diese gemalte Gestalt wurde in eine aufblasbare Gummipuppe übersetzt und im Museumsshop zur Nutzung angeboten. Welche Nutzung kann man davon machen? Wir haben das vorgeführt, indem wir diese Gummipuppe einer anderen Umwandlung künstlerischer Arbeit entgegengesetzt haben. Jahrhundertelang verfügten die Künstler über das Monopol auf die Darstellung des nackten Menschen. Auch aus diesen Aktdarstellungen wurden Gummipuppen, feilgeboten in Sexshops. Eine solche Sexpuppe stellten wir der Gummifigur, die dem Munchschen Gemälde „Der Schrei“ nachempfunden wurde, gegenüber. Und was geschah? Die Puppe aus der Lustbarkeitsbranche wurde nun plötzlich zum Ausdruck heutiger Verlorenheitsgefühle, Nötigungserfahrungen, peinlicher Opferdienste von Frauen, die so benutzt werden, wie Männer Puppen gebrauchen. Und umgekehrt gewinnen durch die Konfrontation mit der Sexpuppe der Gesichtsausdruck und die Haltung der Munchschen Attrappe etwas von der historischen Wahrheit, die Munch und Ibsen und Strindberg ansprachen, daß nämlich das existentielle Verlorenheitsgefühl am Ende des vorigen Jahrhunderts durchaus von ganz bürgerlichen Lebensformen, von unterdrückter Sexualität und dergleichen eingefärbt war. Auf diese Weise schult man einen Blick für Wechselverhältnisse. Das eigentlich ist angewandte Kunst: ein Herausnehmen, Deutlichmachen, Übertreiben dessen, was in Werken wahrnehmbar wird, indem man nur noch die Wirkungen, die die Werke haben, gegeneinander in Beziehung setzt und dabei eine neue Ebene erreicht, die in den Einzelwerken nicht vorhanden war.

Spolien - oder: Wer nachgemachte Kunstwerke in Umlauf bringt, schont die echten

Museale Souvenirs sind keineswegs eine Erfindung unserer Zeit. Auch irrt, wer glaubt, Massen- oder Kulturtourismus hätte es in der Vergangenheit nicht gegeben. Bereits für die Epoche des Hellenismus (ca.300 v. Chr.) belegen antike Quellen, daß die Reisenden kleine Stückchen von Statuen oder Bauwerken abbrachen, um sie als Erinnerungsstück mit nach Hause zu nehmen. Die antiken Kustoden überlegten sich, wie man dieser Plünderung, dieser Zerstörung der Objekte durch das Interesse ihrer Besucher entgegentreten könne, und sie erfanden kleine Ersatzfiguren, die aus Ton und Lehm gefertigt wurden, gefälschte Bruchstücke und Fragmente also, die man Spolien nannte und teuer bezahlen ließ. Um die Originale zu schützen, fälschte man sie und verkaufte sic stückweise.

Den heutigen Museumsshopartikeln entsprechende theoretische Objekte für den Einsatz in Kulthandlungen wurden auch schon in der Antike in Massenproduktion hergestellt. Z. B. fand man in den Opfergruben der Tempel von Paestum kleine, ca. 6-8 cm hohe Tonfiguren – Frauenköpfe zumeist – die von den Kulttouristen der Antike in einem Verkaufsstand innerhalb des Tempelbezirks erworben werden konnten, um in die Opfergrube geworfen zu werden. Denn kein theologisch intelligenter Mensch wäre je auf die Idee gekommen, etwas

tatsächlich Kostbares zu kopieren. Auch bei einem Stieropfer verbrannte man selbstverständlich nur das Fell, die Hörner, die Klauen und ungenießbaren Innereien. Alles Verwertbare wurde natürlich aufgegessen, ohne daß die Menschen gemeint hätten, sie enthielten den Göttern nun das Beste vor. Vielmehr handelten sie in der klaren Einsicht, daß das Opfer eine Geste sei, eine symbolische Handlung, die als symbolische aber ganz real ist. Dabei kommt es dann eben nicht auf Originalität oder tatsächliche Werthaltigkeit der Dinge an, sondern auf den Ausdruck oder die Gedanken, die man damit verbindet. So intelligent sollten wir auch mit den Gegenständen unserer Alltagswelt umgehen. Wir sollten unser Herz gerade nicht an das Material oder an den Wert von Gold, Edelsteinen usw. hängen, sondern an die mit den Objekten angesprochenen Themen, an die Erlebnisse, die daran geknüpft sind, an die Vorstellungen, Erfahrungen und Gefühle. Denn bei allen Dingen, die Menschen machen, geht es um die Beziehungen von Menschen zu Menschen, weil diese Beziehungen über Objekte laufen, die wir als sprachliche Kommunikation verstehen. Egal, ob ich spreche, zeichne, male oder knete, Mittel der Architektur, der Mimik oder des Tanzes verwende, es geht um die Kommunikation über Themen und Probleme, und all die kleinen Objekte sind dazu da, um schnell wieder diese Erinnerung zur Verfügung zu haben, die Vorstellungen wieder hervorzurufen und sie in die Kommunikation mit den Künstlern oder mit den Göttern in den Museen der Neuzeit einzubringen.

Haring: Hieroglyphen der 80er

Nicht allen modernen Künstlern kam es auf die Anbetung der von ihnen beschmierten Leinwände an – auch ein Rembrandtgemälde ist nichts weiter als Dreck auf Leinwand –, es kam ihnen nicht auf den Tempeldienst für Theisten, sondern auf den Aufbau von Kommunikation an. Einer dieser Künstler der Neuzeit, inzwischen von dem Nimbus „Star der 80er Jahre“ umgeben, war Keith Haring. Ihn interessierte es, eine Bildsprache bzw. Bildschrift zu entwickeln und durchzusetzen, mit der er kommunizierte, und zwar nicht nur auf einigen wenigen Original-Gemälden, sondern auf Objekten, die alle Menschen verwenden: Buttons, Hemden, Jojos, Uhren, Mützen usw. So brachte er es fertig, in zehn Jahren seine persönlich von ihm formulierte Ikonographie weltweit bekannt zu machen. Seine neuerfundene Zeichensprache ist so differenziert wie die der Ägypter, was man spätestens dann feststellt, wenn man seine Bilder in kleine Sarkophage oder Mumienpüppchen verwandelt: man wird erkennen, daß ein einzelner Mensch im 20. Jahrhundert in der Lage war, eine Bildschrift zu ersinnen, die nicht nur Aufmerksamkeit erregte, sondern Themen der zwischenmenschlichen Kommunikation behandelte, die in konventionellen Begriffen und Bildern nicht mehr transportierbar sind.

Keith Haring hat jede seiner Ausstellungen als eine Art Museumsshop aufgezogen und diesen Begriff auch konsequent verwendet.

Fluxus: Fluß der Zeit

Bereits in den 60er Jahren versammelte sich unter dem Namen „Fluxus“ um George Macunias eine internationale Künstlerbewegung – in Deutschland z. B. vertreten durch Joseph Beuys –, die als Nachfolger der Dadaisten angesehen wurde. Die Fluxuskünstler gaben einem Wiesbadener Kulturmanager, der Sammelleidenschaft mit wirtschaftlichem Geschick verband, die Lizenz, die von ihnen produzierten Dinge außerhalb des Kunst-Kontexts anzubieten. Dazu gehörten so witzige Dinge wie die Fluxus-Übersetzung eines surrealistischen Bildes von Dalì: Dieser hatte in die Vorstellungswelt der Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts das Bild der fließenden Zeit eingeführt, indem er weiche Uhren malte, ein Bild des Verrinnens, des Vergehens, des Verschmelzens der Zeit. Aus dieser Darstellung holte ein Fluxusstratege die Dalìsche Uhr heraus, formte sie in Wachs nach und machte daraus eine Kerze. Wenn man diese am Docht anzündet, erlebt man phantastischerweise, wie das Bild von Dalì anfängt zu laufen, real verformt sich dann die Zeit in Gestalt des Weichwerdens dieser Uhr und des allmählichen Sich-Auffressens der Lebenszeit. Das ist ja das alte Bild für unser Leben: indem wir es leben, wird es selbst dem Ende zugeführt wie eine niederbrennende Kerze.

Ästhetik in der Alltagswelt

Unsere Überlegungen zu den vorgestellten Objekten stammen aus dem Interesse an der Alltagswelt. In den 60er und 70er Jahren haben wir im Internationalen Designzentrum Berlin viele Ausstellungen und Kongresse zur Ästhetik in der Alltagswelt gemacht und untersucht, welche neuen Objektklassen für die Kommunikation leistungsfähig sind. Damals wurde allgemein das verdinglichte „Bewußtsein in Waren" angeprangert, die Menschen hätten aufgehört selbst zu denken, sondern ließen die Objekte für sich denken, indem sie sie kauften, aneigneten, zerstörten, aufaßen usw., ohne noch Impulse zum eigenen Vorstellen, Erinnern und Lernen aufzunehmen. Wir führten damals den Begriff „theoretische

Objekte" in die Klasse von Objekten ein, deren materielle Präsenz gar nicht wichtig ist. Inzwischen redet jeder von virtuellen Welten.

Ein Bild auf dem Computermonitor ist nichts physisch Reales; das Gerät ist physisch real, das Bild aber virtuell. Diesen Zustand der Virtualität drücken wir mit dem Begriff ,,theoretische Objekte" aus.

Als deren Urheberin und Patronin erkoren wir die arme Fischerstochter, die – um nicht ihrem Landesherrn zu Diensten sein zu müssen eine Probe abzulegen hatte: der Fürst stellte ihr die Aufgabe, weder bekleidet noch nackt am Hofe zu erscheinen. Tatsächlich fand die Fischerstochter etwas, das weder Kleidung war noch Nacktheit bedeutete, nämlich ein Netz ihres Vaters, und sic hüllte sich in ein solches Gefüge von Linien, das eigentlich nur aus immateriellen Zwischenräumen besteht. So vermittelte sie Nacktheit und Bekleidung im Netzobjekt.

Ähnliches taten in den 60er Jahren Designer wie Rudi Gernreich, der den „Nichtbüstenhalter" (No-bra) erfand, der zwar wie ein Büstenhalter wirkte, aber nicht oder wenigstens fast nicht sichtbar war. Solche Charakteristiken wandten wir auf einen Bereich an, in dem es nicht darauf ankommt, Kunst oder Gebrauchsgegenstände nach bestimmten Logiken zu produzieren, sondern in dem ganz deutlich ist, daß mit den theoretischen Objekten nur in einem spirituellen, geistigen, intellektuellen, im weitesten Sinne psychischen Sinne operiert werden sollte, wie z. B. in der Psychotherapie. In den 70er Jahren begann man nämlich damit, psychiatrisch auffälligen Menschen dadurch helfen zu wollen, daß man ihnen künstlerische Betätigung nahelegte. Damit wurden die armen Menschen natürlich gleich in die Irre geführt, denn man ist noch lange kein Maler, nur weil man gestisch expressiv mit dem Pinsel auf der Leinwand herumtobt. Eigentlich sollte es um das gehen, was Künstler tun, wenn sie durch die Verwendung bestimmter Materialen etwas zum Thema machen. Für die Therapie von Menschen braucht man also Dinge, eben theoretische Objekte, die einerseits noch im eigentlichen Sinne handhabbar sind, andererseits aber ganz deutlich zeigen, daß es nicht um das Objekt selbst, sondern um den geht, der es anwendet. Wer z. B. aufgrund schwerer Schizophrenie nicht ganz realitätstauglich ist, weil er behauptet, Inhalt und Form oder Begriff und Anschauung müßten absolut identisch zusammenpassen, verwendet Worte, Bilder und Begriffe in einem ein-eindeutigen Sinne und gleitet deshalb ab in eine Geheimsprache, in der man nicht mehr mit der Außenwelt, nicht einmal mehr mit den Ärzten kommunizieren kann. Der Therapeut muß versuchen, diesen Geheimcode, diesen fundamentalistischen Irrsinn von zusammengeklebten Anschauungen und Begriffen wieder aufzulösen. Hier können theoretische Objekte helfen, weil sie Verschiebungsverhältnisse zwischen Inhalt und Form, zwischen intrapsychischen Prozessen und ihrer sprachlichen Vergegenständlichung veranschaulichen.

Wir untersuchten dann die Fähigkeit der Leute, allegorische Darstellungen (z. B. Dame mit Fackel) abstrakten Begriffen (z. B. Freiheit) zuordnen zu können. In einem weiteren Schritt bildeten wir neue Allegorien und Symbole mit künstlerischen Figurationen, die nicht eindeutig bestimmbar waren (z. B. Beuyssche Materialhaufen) und boten dazu eine Auswahl an Begriffen. Der Proband sollte herausfinden, welche Begriffe mit welchen konkreten Anschauungsformen zusammenbringbar sind, um sie zu symbolisieren. Dabei konnte man den Leuten klarmachen, daß sie Kommunikation eröffnen, indem sie sich die Grundvoraussetzungen dieser menschlichen Operation vor Augen führen lassen. Es ist ja das Wesen der Kommunikation, eindeutig uneindeutig zu sein, d. h. Menschen müssen kommunizieren, weil sie sich nicht verstehen können, ihr Weltbildapparat des Zentralnervensystems ist von Natur aus nicht auf Verstehen, sondern auf Verständigung ausgerichtet.

Kommunikation ermöglicht es, sich auch im Ungefähren, im Unbestimmten und Vielgestaltigen eindeutig verhalten, etwa sich verabreden zu können. Der Umgang mit den theoretischen Objekten, ihr ständig sich wandelnder Gebrauch machte deutlich, daß sich auch unser Verständnis wandelt, selbst wenn sich die sogenannten Kunstwerke nicht wandeln. Die Objekte bleiben in ihrer Materialität als das erhalten, was sie sind, aber unser Zugang wandelt sich, so wie sich auch in der Alltagswelt der Kommunikation alle Worte und Begriffe ständig wandeln. Schließlich produzieren wir nicht mit jedem Satz ein literarisches

Kunstwerk, sondern benutzen Sprache im Prozeß der sich dauernd verändernden Verständigungsmöglichkeiten in je unterschiedlichen Anforderungen.

Einer der von uns in diesem Zusammenhang entwickelten Gegenstände war eine Sanduhr als Armbanduhr: mit ihrer Hilfe könne man eine Zeitstrukturierung vornehmen, so wie man auch an Tageslichtverhältnissen Zeit strukturiert; der herkömmliche Gebrauchsgegenstand „Uhr“ verwandelte sich so in einen Gedankengegenstand, in einen theoretischen Gegenstand. Es wurde deutlich, daß die Bedeutung nicht im Gegenstand steckt wie ein Keks in der Schachtel, sondern daß man sich von den Dingen lösen muß, daß die Bedeutung erst durch die intellektuelle Leistung des Unterscheidens von Dingen nach bestimmten Kriterien entsteht. Dazu aber wird Kommunikation benötigt.

Schema vom Kindchen

Um 1940 haben Erich v. Holst und seine Mitarbeiter versucht, herauszufinden, welchen Objektcharakter Worte und Bilder haben. Sie stellten fest, daß die Objektcharaktere bestimmt werden durch Formen der Wahrnehmung, die wir von Natur aus tätigen und für die es ganz bestimmte Kategorien der Anschauung gibt. So sehen wir zwar mit den Augen, aber wahrnehmen tun wir mit dem Gehirn; bereits das Auge unterliegt beim Sehen bestimmten Filtern und Mustern, wie sie sich z. B. in den Experimenten mit optischen Täuschungen nachweisen lassen. Einer Reihe von solchen Gestalt- und Wahrnehmungsmustern kam der Holst-Kollege Konrad Lorenz auf die Spur. U. a. untersuchte er das sogenannte „Kindchenschema“: Die Natur hat es so eingerichtet, daß wir mit fürsorglicher Hinwendung auf bestimmte Auslöserreize reagieren, nämlich hohe Stirn, große Augen. Ein psychisch gesunder Mensch kann seine bestialische Natur nicht ausleben, wenn er ein Gesicht mit diesen Merkmalen sieht, sondern Pflegeverhalten und Behütungstrieb werden ausgelöst, egal ob das Objekt Mensch oder Tier ist. Dies erklärt auch die Beliebtheit bestimmter Spielsachen, die seit etwa 150 Jahren auf dieses Kindchenschema rekurrieren, nämlich der Typus der von Käthe Kruse vollendeten Puppenmodelle und die Teddybären. Zu den optischen Qualitäten kommen noch taktile wie Pelzbehaarung dazu. Das können wir auch in der Kunstgeschichte verfolgen, etwa wenn Rubens seine nackte Frau mit Pelzchen malt und wir die Berührung der Haut durch das Pelzchen schon bei der Betrachtung nachvollziehen können.

Unsere gesamte Gestaltwahrnehmung ist von Schemata geprägt, was sich vor allem die Werbung zunutze macht, indem sie versucht, allem, was sie gestaltet, solche schnellen Auslöser für ganz bestimmte beschränkte Handlungen abzuverlangen.

Wanted: Museumsshopobjektdesigner

Unsere Ausstellung „Objekte aus den Museumsshops der Welt“ lassen wir durch die Republik wandern, um an Ort und Stelle Künstler, Designer und sonstige Mitbürger anzuregen, ihrerseits solche Objekte zu entwerfen. Das Angebot beschränkt sich bisher weitgehend auf bedruckte T-Shirts und Mützen und Kalenderchen, aber man möchte gern mehr und vieles andere. Immer wieder aber kommen Zeitgenossen auf brillantere Ideen, wenn man sie nur darauf aufmerksam macht.

In Dessau z. B. überraschte uns die vierjährige Tochter einer Seminarteilnehmerin mit ihren Objekt: nachdem wir in der Veranstaltung die Bedeutung der Horizontlinie für den Aufbau eines Bildes in der Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts erläutert hatten, zeigte uns eine Landschaft, die sie gemalt und mit einem Wollfaden versehen hatte – sie hatte ein Bild mit abnehmbarem Horizont geschaffen und schlug nun vor, Fäden in hübschen Kistchen zu verkaufen, damit man sich unterwegs den Faden vors Gesicht halten und an ein Landschaftsbild von Leonardo oder Mantegna mit einem solchen Horizont erinnern könne.

Money makes the museum go round

Mit unserer Museumsshop-Initiative wollen wir auch erreichen, daß die den Museumsleuten von den Stadtvätern aufgenötigte kommerzielle Orientierung und abverlangte Gewinnoptimierung endlich auf eine vernünftige steuerrechtliche Basis gestellt werden. Bisher hat lediglich der Begründer des Bauhausarchivs, Herr Wingler, die volle Geschäftsfähigkeit erlangt, indem er sein Museum als Verein eintragen ließ, der als alleiniger Gesellschafter einer GmbH einen wirtschaftlich erfolgreichen Museumsshop betreiben konnte. Eine Stadt wie Wuppertal hingegen bewegt sich in einer halblegalen Grauzone, wenn ehrenamtliche Mitglieder des Kunstvereins im Shop des Von-der-Heydt-Museums Dienst schieben und dabei Objekte verkaufen, die sich nicht direkt auf im Museum ausgestellte Werke beziehen.

Wenn die rechtlichen Grundlagen erreicht worden sind, muß natürlich auch das Angebot entsprechend leistungsfähig sein, d. h. es müssen Dinge verkauft werden, die man eben nicht auch in jedem Papierladen um die Ecke bekommen kann, also nicht nur Postkarten, Poster, Tücher und Servietten, sondern Dinge, die wirklich das in musealen Originalobjekten repräsentierte künstlerische oder kulturelle Denken ansprechen. Die Museen sollen ja bewahren und sammeln, aber auch historisch und ästhetisch bilden, und so muß auch das Angebot in den Museumsshops diesem Bildungsauftrag leistungsfähig entsprechen.

Wir dürfen uns wohl von dem Vorwurf, mit Kitsch handeln zu wollen, verabschieden – zumal es Sammler gibt, die mit Original-Baselitzen oder Beuyshäufchen wie mit Kitschobjekten umgehen, nämlich in einer Weise, die dem Aufstellen des Miniatureiffelturms in der Stube des Kleinbürgers entspricht. Umgekehrt gibt es selbstverständlich Kleinbürger, die mit ihren Muscheln, die sie am Strand gesammelt haben, sehr sinnvoll umgehen, wenn sie sie mit nach Hause nehmen, um sich dort ihre Reise in Erinnerung zu rufen.

So sind wir denn Kitschiers auf jedem Niveau, sei es als Professor oder Kaninchenzüchter und es kommt nur darauf an, was mit Hilfe der leistungsfähigen Kitschobjekte tatsächlich zum Thema gemacht wird. Es sollten Objekte erhältlich sein, die nicht nur Repliken der Kunstwerke sind, sondern eine Aneignungstätigkeit im Künstlerischen oder Kulturellen ermöglichen, wie dies bisher nur Bücher vermochten.

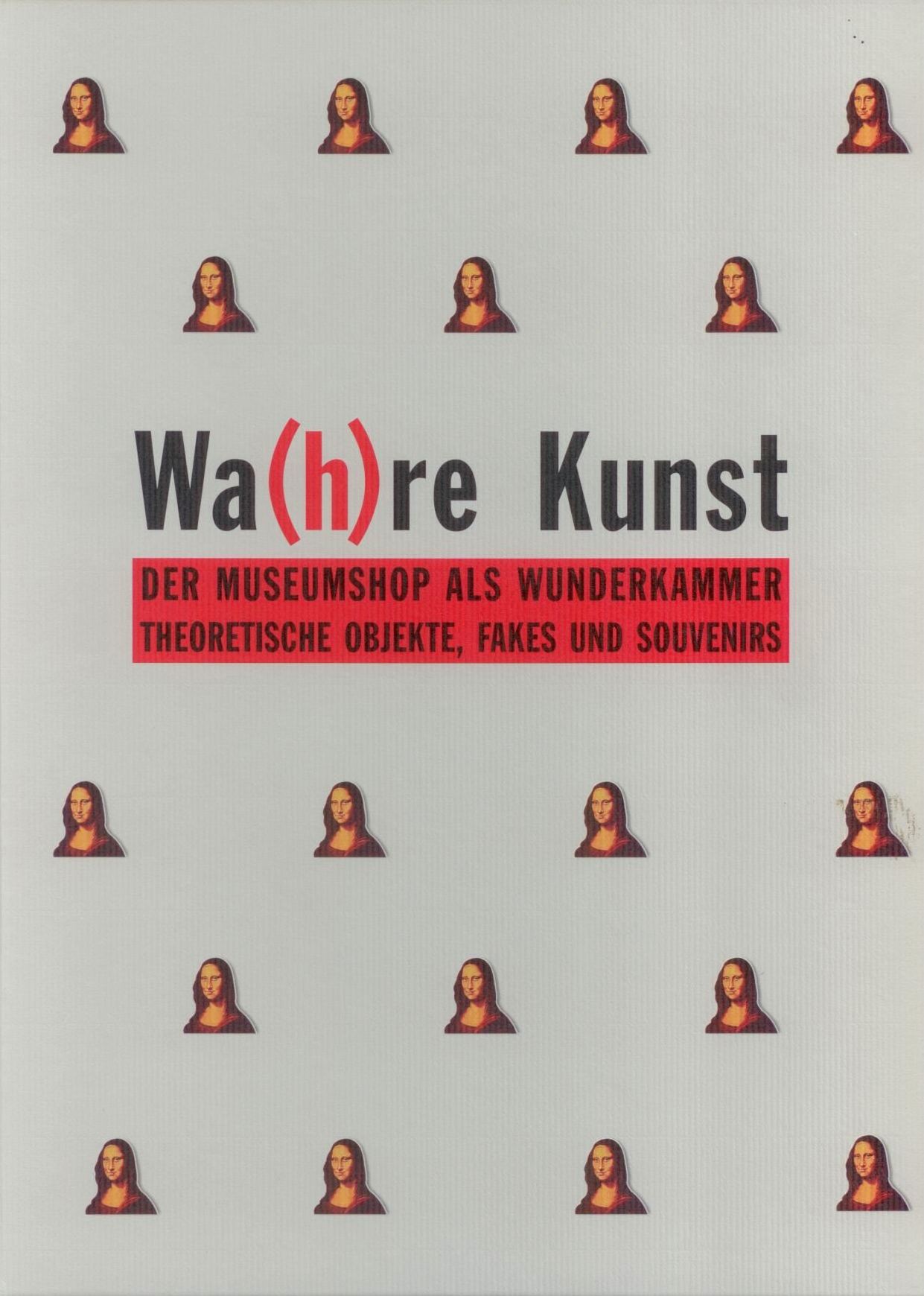

Wa(h)re Kunst

Wer heutzutage die zeitgemäße künstlerische Entwicklung kritisieren will, hat schnell das Argument parat, Kunst sei Ware geworden, d. h. die Hervorbringungen der Künstler unterscheiden sich nicht mehr von dem, was die Alltagsmenschen um sich herum versammeln. Stichworte wie „postmoderne Beliebigkeit“ enthalten einen richtigen Kern, wenn man verfolgt, wie es dazu gekommen ist. Das läßt sich besonders eindrucksvoll in Köln studieren: in den heiligen Kultstätten des Doms gab es Bildwerke, die einem kultischen Zweck (z. B. als Altartafeln) dienten, die aber eines Tages von den Kunsthistorikern herausgeholt und dem Museum einverleibt wurden. Dabei entstand die Frage, ob eine Eifelbäuerin – wie geschehen – im Museum vor dem Bild beten dürfe, das sie bisher in ihrer Kirche verehrt hatte. Bei den Überlegungen, ihr dies zu untersagen, mußte man einsehen, daß viele Zeitgenossen heute im Museum den Bildern entgegentreten, als wären sie an einem Kultort für Atheisten. Sie haben gewissermaßen das Alibi, es handele sich ja nicht um Reliquien, sondern um Kunst, und deswegen könne man sich tiefsinnig ehrfurchtsvoll damit beschäftigen, was man in einer Kirche mit Kultgerät nicht mehr wagen würde. Die Verehrung findet also nicht mehr in der Kirche statt, während 50 m weiter die Touristen durch den ordinären Kultort „Kölner Dom“ toben. Sinnigerweise macht ein Sichtfenster mit Blick auf den Kölner Dom im neuen Museum Ludwig auf diese Verschiebung aufmerksam.

Tatsächlich entstammt auch das seit Dürers Zeiten Künstlern gemeinhin zuerkannte Attribut „schöpferisch“ aus der Theologie. Diese Verschiebung ist bis heute auch noch im Umgang mit Objekten bemerkbar: man kann Waren fetischisieren, man kann sein Bewußtsein total verdinglicht in die Objekte der Warenwelt, z. B. in ein Auto als Stabilitätsfaktor, hineinlegen. Man kann aber auch vernünftig und aufgeklärt von diesen Dingen Gebrauch machen, wie das im kultischen Zusammenhang üblich war.

Interessant sind all die Objekte, in denen die anthropologischen Aspekte zur Sprache kommen, die theologischen, die künstlerischen, die funktionalen, und die Aspekte der Alltagswelt, als Objekte, die alle Ebenen in sich vereinigen oder doch zumindest Anlaß zu integrierten Sichtweisen geben, sodaß man nicht mehr nach einer rein künstlerischen, einer rein theologischen oder rein gebrauchsfunktionalen Betrachtungsweise trennt, sondern wechseln kann. Man kann dann Kunstwerke im Hinblick auf ihren Gebrauchswert und Waren im Hinblick auf ihren Fetischcharakter und Kultobjekte im Hinblick auf ihre Eignung als Statussymbole usw. betrachten. Anders als Benjamin oder Kracauer in den 20er Jahren noch annahmen, sind es weniger die gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse, die unseren Umgang mit den Objekten prägen, sondern es sind tatsächlich die anthropologischen Konstanten, die theologischen, kultischen Notwendigkeiten des Umgangs mit den Dingen, die diesen Gebrauch festsetzen oder nahelegen.

Man sollte die Dinge stets unter vielfältigen Gesichtspunkten beurteilen, egal ob sie aus dem Kaufhaus, der Kirche oder dem Museum stammen. Dadurch wird die Welt viel interessanter, viel bedeutungsvoller und viel reicher.

+ 2 Bilder

+ 2 Bilder