Werkdetail Seite / Volltext

Zur Archäologie des Alltags

Meine Damen und Herren, verehrte Anwesende, sofern Sie Ihr Leben nicht in solchen Institutionen zubringen, werden Sie es vielleicht etwas merkwürdig gefunden haben, daß Herr Habermann so ausführlich über die Genese dieser Ausstellung berichtete. Es wirft doch aber ein bezeichnendes Licht auf den Zustand solcher Institutionen - wobei ich die hiesige nach Kenntnis vieler anderer deutscher Designschulen noch für bevorrechtigt halte -, daß man sich schon außerordentlich freuen muß, wenn überhaupt noch etwas zustande kommt. Und zur Freude ist hier im Hause, meiner Meinung nach, besonderer Anlaß gegeben, weil die Ausstellung außerdem noch äußerst gelungen ist.

Es mag Sie vielleicht verwundern, daß dieses Urteil von einem Außenstehenden in so kurzer Zeit gefällt werden kann. Denn offensichtlich besteht ja wohl im Hause wie auch beim Publikum, also bei Ihnen, keine Übereinstimmung darüber, ob die Ausstellungsstücke überhaupt für vorzeigenswürdig zu halten sind. Die Auseinandersetzung darüber ist schon ein Teil der Ausstellungsthematik selbst. Die Auseinandersetzung darüber nämlich, ob so eine Ausstellung sinnvollerweise überhaupt zustande kommen sollte.

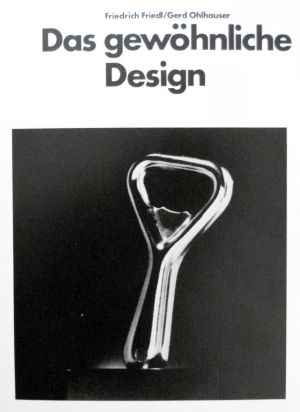

Es geht hier, wovon Sie sich ja nach dem ersten Augenschein überzeugt haben, um die Ausstellung von etwas Alltäglichem, Gewöhnlichem: um Gebrauchsgegenstände, die wir alltäglich verwenden - von der Fahrkarte bis zum Flaschenöffner, von der Landkarte bis zum Drahtverhau.

Nun, wir sind - soweit es um unser kulturelles Engagement, um unser kulturelles Interesse geht - gewöhnt, durch die Auswahl der Gegenstände, meistens Kunstwerken, auch schon zu begründen, warum wir ihnen überhaupt Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Dieser Appell an unsere Aufmerksamkeit und diese Inanspruchnahme unserer antrainierten Verhaltensweisen durch an sich wertvolle Güter und Objekte läßt sich hier natürlich nicht feststellen. Wir müßten uns deshalb vielleicht überlegen, ob es eigentlich sinnvoll ist, das gesamte Umfeld des Lebens, also nicht nur den hochkulturellen Lebensbereich, ausschließlich mit den Augen und den Techniken anzugehen, die wir im Kunstbereich antrainiert haben. Frage also: Kann dieses Training an den sogenannten hochkulturellen Erzeugnissen einer Gesellschaft überhaupt sinnvoJlerweise auf die Alltagskultur übertragen werden?

Nun, die Antwort darauf lautet meiner Ansicht nach "ja": Es ist geradezu notwendig, die im hochkulturellen Bereich erworbenen Fähigkeiten auf die Gegenstände der Alltagswelt hin zu nutzen, also auch die Kritik- und Analysefähigkeit, die man im Kunstbereich gewonnen hat, auf diese Gegenstände hin anzuwenden. Anders käme man gar nicht zu einer angemessenen Einschätzung der Bedeutung gerade jener Gegenstände, die nicht zum hochkulturellen Bereich gehören.

Wir sind daran gewöhnt, hochkulturelle Kulturäußerungen gegen die Alltagskultur abzusetzen. Damit verlieren wir im wesentlichen die Fähigkeit, diese Alltagskultur, unsere alltägliche Lebenswelt, noch zu verstehen. Es gab ja in den zurückliegenden Jahren die Forderung, man solle ganz und gar auf die im hochkulturellen Bereich antrainierten Analyse- und Wahrnehmungsformen verzichten. Ja, man solle sie geradezu bewußt sabotieren.

Wer das tat, stellte sehr schnell fest, daß ihm dann angesichts der Alltagskultur kaum noch eine differenzierte Möglichkeit blieb, mit diesen Gegenständen umzugehen. Denn die Vorzüge einer Übertragung der in hochkulturellen Feldern gewonnenen Kritik- und Wahrnehmungsfähigkeit auf die Alltagswelt liegen ja gerade darin, daß alltägliche Gegenstände zu sprechen beginnen, die man vorher für stumm hielt. Und sie liegen darin, daß so Bereiche unseres Lebens als bedeutungsvoll erkannt werden, die man vorher gerade wegen ihrer Selbstverständlichkeit als bedeutungslos ansah. Gerade auch der Designbegriff ist ja gegenüber dieser Problematik in den letzten Jahren kritisch angegangen worden. Denn man hat eingesehen, daß man mit der reinen Analyse des Objektcharakters, zugespitzt in der Frage "künstlerisch wertvoll oder nicht", nicht weiter kommt. Man erkannte nämlich, daß in den Objekten selber das Wesentliche nicht steckt; daß die Objekte selber und für sich nichts sind, solange sie nicht in ihrer Beziehung zu Menschen gesehen werden, die mit ihnen umgehen.

Bei einem solchen Denkansatz werden gerade die AIItagsgegenstände bedeutsamer als etwa die Gegenstände hochkultureller Handlungsfelder - wie beispielsweise das der bildenden Kunst. Denn gerade in der Alltagswelt ist ja die Beziehung des Benutzers zum Gegenstand von außerordentlicher Bedeutung. Sie wird allerdings in ihrer Bedeutung meistens nicht erkannt, weil wir sie automatisiert haben; weil wir diese Beziehung so stark in unser Handlungs- und Bewegungsrepertoire integriert haben, daß sie uns als bemerkenswert gar nicht mehr auffällt.

In dieser Kritik eines Designbegriffs, der sich nur um das Objekt kümmert und nicht um die Beziehung zwischen Benutzer und Objekt, liegt also die Möglichkeit zu einer neuen Begriffsbestimmung eines Designs, das das Objekt in seiner Bedeutung zwar voll würdigt, es zugleich aber durch Hereinnahme der Verwendungs- und Handlungszusammenhänge bestimmt sieht.

In der heutigen Situation - einer Situation, die sich gegenüber 68/69 doch gewaltig verändert hat - wird also die Fähigkeit der Disziplinen, die sich mit hochkultureIlen Gegenstandsbereichen beschäftigen, für die Analyse der Alltagswelt anerkannt. Es sind das in erster Linie die Kunstwissenschaft, die Verhaltensforschung und generell alle Disziplinen, die sich in irgendeiner Weise mit "Geschichte" befassen. Man hat sich deshalb angewöhnt, den Einsatz dieser Einzelwissenschaften bei der Analyse unserer durch den Umgang mit hochkulturellen Objekten antrainierten Verhaltensweisen als "Archäologie des Alltags" zu bezeichnen. Das heißt: Wenn auch diese Einzeldisziplinen vornehmlich an historischen Zeugnissen der Gesellschaften ausgebildet wurden, können sie uns lehren, unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustände - unser Alltagsleben also - genauso zu analysieren. Wir müssen unsere gegenwärtige Alltagswelt so analysieren und verstehen, als handle es sich um den Alltag einer historischen Gesellschaft. Beispielsweise um die AIItagswelt Pompejis in der Zeit vor 79 nach Christus, als der Vesuv diese Stadt für alle Zeiten verschüttete und damit für uns erhielt.

Die Archäologie des Alltags ist zunächst im Bereich der Künste praktiziert worden. Eine ganze Reihe von Künstlern hat sich speziell auf diese Form der Beschäftigung mit Objekten eingelassen. (Ein Stichwort:

Die französische Schule um Boltanski.) Erst nach diesen exemplarischen Versuchen im spezialisierten Kunstbereich sind die Soziologen nachgezogen und haben die Methoden, die sie bisher nur an historischem Material erprobt hatten, auf die heutige Alltagswelt angewendet. Wir haben 1973 zu diesem Problem in Berlin einen Kongreß veranstaltet, in dem wir die führenden Wissenschaftler der einzelnen Disziplinen baten, mit ihren Techniken - die sie anhand mexikanischer und griechischer kultureller Lebenszeugnisse entwickelt hatten - unsere Alltagswelt, beispielsweise einen Stuhl, zu analysieren.

Bei dieser Übertragung von Methoden aus einzelnen spezialisierten Kulturbereichen auf die Alltagswelt erschlossen sich in der Tat die Gebrauchsgegenstände in einer Weise, wie man das nicht vermutet hatte und auch nicht vermuten konnte. Obwohl es ja schon länger beispielsweise bei Ernst Bloch Ansätze für solche Betrachtungsweisen gibt.

Nun, was kommt dabei heraus, wenn man die Gegenstände unserer Alltagswelt mit den Methoden betrachtet, die einzelne wissenschaftliche Disziplinen an historischem Material erprobt haben? Welche Voraussetzungen gelten dabei überhaupt?

Die erste Voraussetzung, die von allen anerkannt wird, ist die, daß es keine Möglichkeit gibt - weder wissenschaftstheoretisch noch praktisch - hochkulturelle Gegenstände und alltägliche Gegenstände prinzipiell voneinander zu unterscheiden. Das heißt: Es besteht prinzipiell keine qualitative Differenz zwischen einem Gemälde beispielsweise von Macke und einem Hemd, das in der Zeit Mackes getragen wurde. Es gibt zwischen beiden keine qualitative, sondern nur eine graduelle Differenz, eine Differenzierung nach Merkmalen. Kubler, der diese Theorie zusammen mit Arnheim formuliert hat, sagt: In der prinzipiellen, notwendigerweise vorausgesetzten Einheit jeder Kultur gibt es eine Skala solcher Merkmalsdifferenzierungen, und natürlich sind in Kunstwerken diese Merkmalsdifferenzierungen in höherer Weise ausgebildet als in einem gewöhnlichen Stuhl.

Oder anders ausgedrückt: Eine graduelle Unterscheidung zwischen künstlerischen und alltäglichen Produkten kommt überhaupt nur dann in Frage, wenn wir am Objekt selbst eine Differenz in der Ausbildung entsprechender Merkmale feststellen können. Die Objekte werden demnach prinzipiell als qualitativ und ihrem Wesen nach gleichwertig angesehen.

Das also ist eine der wesentlichen Voraussetzungen. Sie wird ergänzt durch Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie von Rudolf Arnheim, aus denen ebenfalls hervorgeht, daß die Unterscheidung zwischen Kunst und Alltagsleben oder zwischen Hochkultur und Subkultur nur ein Konstrukt darstellt. Es wurde unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Gesichtspunkten ausgebildet und kann sinnvollerweise auch nur unter solchen Gesichtspunkten angewendet werden. Da diese Gesichtspunkte aber heute nicht mehr die dominierenden sind, sollten wir die Unterscheidung aufgeben.

Die zweite Voraussetzung wurde innerhalb der allgemeinen Kulturgeschichtsschreibung ausgebildet. Der letzte große Kulturgeschichtsschreiber war ja Mitte des vorigen Jahrhunderts Jacob Burckhardt. Es ist außerordentIich bemerkenswert, daß die Kulturgeschichte In den letzten 70 Jahren nicht mehr zu Worte gekommen ist: Offenbar hat man inzwischen verlernt, die Objekte der Alltagswelt überhaupt noch zu berücksichtigen also aus ihnen etwas zu entnehmen, was mehr ist als das, was sich den Intentionen eines einzelnen Künstlers verdankt; also etwas, das intersubjektive Geltung hat. Intersubjektive Geltung nicht bloß deshalb, weil eine künstlerische Auffassung sich als allgemein anerkannte durchsetzen konnte, sondern weil es offensichtlich dem Einzelnen, auch dem Künstler unerkennbare, aber wirksame Voraussetzungen für das Leben und die Lebensäußerungen in historischen Epochen gibt. Voraussetzungen, die dazu führen, daß sich über individuelle Weltvorstellungen und Intentionen hinausreichende gestalterische Merkmale durchsetzen.

Man mußte also die Theorie aufgeben, daß jeder dominierende Stil nur aus der Manipulation einer Gruppe von Interessierten hervorgeht. Man mußte vielmehr, vor allem nach den Untersuchungen von Panofsky, annehmen, daß es ganz offensichtlich Bedingungen gibt, die von den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft einer bestimmten Zeit nicht erfaßt werden können, obwohl diese in ihrem Handeln von den Bedingungen bestimmt sind. Zum Beispiel in der Gesetzmäßigkeit der Beziehung von Form und Inhalt, wie Panofsky das sehr einfach nannte. Das bedeutet, daß etwa Formen konstant bleiben und Bedeutungen sich verändern oder umgekehrt Formen sich verändern und Bedeutungen konstant bleiben.

So haben also die Arbeiten Panofskys zu einer völligen Veränderung der Auffassung vom kulturgeschichtlichen Wandel geführt. Damit mußten die doch wohl als positivistisch abzuqualifizierenden Auffassungen des 19. Jahrhunderts von einer linearen Entwicklung in eine vorherbestimmte Zukunft aufgegeben werden, wenn man sich, im Hinblick auf diese Theorie, über konkrete Einzelobjekte verständigen wollte.

Auf dem Hintergrund dieser Voraussetzungen - also einerseits die Einheit der Kultur: keine Unterscheidung zwischen Hochkultur und Subkultur, zwischen Kunstwerk und Alltag, nur eine graduelle Zunahme der Differenzierungen von Merkmalen, und andererseits die Auffassung von einer nichtlinear verlaufenden kulturgeschichtlichen Entwicklung - kann man angesichts unserer Alltagswelt zu Aussagen kommen, die zumindest interessant sind, wie immer sie im einzelnen auch von Ihnen bewertet werden mögen.

Mein Ziel ist natürlich, daß Sie diese Wertungen aufgreifen, das heißt, daß Sie in einer bestimmten Weise mit diesen Einsichten operieren. Dazu möchte ich etwas vorwegschicken, was mir sehr notwendig zu wissen scheint, und der Kürze halber möchte ich es vorlesen.

Es geht um die Frage, wie man unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs solcher Objekte an sie selber herankommen kann, an das, was aus ihnen spricht. Dafür bietet sich ja allgemein, das wissen Sie, der Bedürfnisbegriff an. Aber gerade dieser Bedürfnisbegriff ist außerordentlich unbrauchbar, eine solche Hinwendung des Benutzers auf das Objekt zu untersuchen. Ich erkläre Ihnen meine These an einem Beispiel: dem Wohnen. Denn gerade das Wohnen - sowohl im öffentlichen wie im privaten Berei,ch - kann man ja als die umfassendste Form der Hinwendung auf die Objektwelt betrachten.

Bedürfnisse sind - das ist das erste, was man berücksichtigen muß - offene Größen. Bedürfnisse sind durch ihre Erfüllung nicht löschbar; was man als Befriedigung von Bedürfnissen bezeichnen könnte, ist nur eine Objektivierung der Bedürfnisse, die durch die Art, wie sie in Erscheinung treten, nicht gelöscht, nicht aufgehoben werden können.

Bedürfnisse kann man bezeichnen als einen Bezugsrahmen von Lebensformen, die man entwickelt, um der Anstrengung der Lebensbewältigung zu genügen. In dieser Eigenschaft bleiben Bedürfnisse stets gleich weit von der konkreten Lebenspraxis entfernte Zielmarken - wenigstens soweit es sich um bedeutsame Bedürfnisse handelt.

Für die bloß naturhafte Grundfunktion von Essen, Schlafen, Klimaschutz etc. konnte man den Begriff des Bedürfnisses noch im althergebrachten, alltagssprachlichen Sinne verwenden. Wohnen aber, das In-der-Welt-sich-auf-etwas-zu-beziehen, Wohnen als Funktion der Lebensform, läßt sich nicht auf den gleichen Bedürfnisbegriff bringen. Denn während das reine Behausungsbedürfnis oder Klimabedürfnis als befriedet angesehen werden könnte, sofern der Klimaschutz gewährleistet ist, sind Wohnbedürfnisse prinzipiell nicht auf Erfüllung angelegt, sondern auf Gestaltbarkeit.

Indem Wohnungen - Objektbereiche, die organisiert sind - Funktionen erfüllen, werden prinzipiell offene Bedürfnisse als Orientierungsrahmen für Lebensformen erfahrbar gemacht. Diese Grundbedürfnisse sind Erwartungen, die in dem Maße differenziert und entwickelt werden, in dem ihnen durch funktionelle Leistungen entsprochen werden kann. Bedürfnisse und Funktionen sind also spiegelbildliche Entsprechungen von Zielsetzung und Verwirklichung. Wobei anzumerken Ist, daß Zielsetzungen durch Verwirklichungen ja auch niemals aufgehoben werden.

Es bleibt also prinzipiell die Offenheit der Zielsetzung gegenüber der Verwirklichung. Man kann der Zielsetzung nämlich auf unterschiedliche Weise entsprechen. Wenn etwa Leute meinen, man könne Bedürfnisse antizipieren - etwa nach dem Thema: Was brauchen die Leute morgen? -, dann kann man diese Vorhaben nur sinnvoll finden, wenn ausgemacht werden soll, in welcher Weise zukünftige Bedürfnisse als Bezugsrahmen von Lebensformen durch eine technische Verwirklichung, das heißt also durch die Gestaltung des Objektbereiches, Gestalt annehmen können. In diesem Sinne läßt sich die umrissene Grundfunktion - etwa die der Identifikation einer Lebenswelt oder die der Wahrnehmbarkeit und Ausgrenzbarkeit eines Bereiches als einem, zu dem ich gehöre, oder seine Verstehbarkeit - noch weiter differenzieren: erstens in die sogenannte Abstraktionsfunktion. Der Begriff klingt etwas kahl, aber er läßt sich deswegen vielleicht besser entwickeln. Folgendes ist gemeint: Wenn man die Wohnung als den einzigen autonomen Handlungsbereich eines Individuums ansieht, in dem seine Beziehung auf materielle Umwelt bestimmend ist - im Unterschied etwa zu halböffentlichen Handlungsräumen, in denen dieses Individuum seine Beziehung zur Objektwelt nicht selbständig ausbilden kann -, dann würde mit dem Abstraktionsbedürfnis eben jener Funktion entsprochen, in der eigenen WOhnung nur dem Bewohner verbindliche und meist auch nur ihm durchschaubare Ordnungen zu etablieren.

Das heißt: Abstraktionsbedürfnisse sind also auf das Etablieren von Ordnungen ausgerichtet, die man selber verantwortet. Von außen gesehen ist eine solche Wohnung eine Ansammlung von lauter heterogenen Teilen, die nur dem Bewohner als systematischer Zusammenhang erscheinen, uns hingegen als Chaos. Dieser systematische Zusammenhang innerhalb der Wohnung braucht nicht begründet zu werden: Niemand kann einem Wohnungsinhaber abverlangen, daß er die Ordnungen, die er in diesen materiellen Umweltbereich eingebracht hat, einem andern gegenüber ausweist. Niemand hat das Recht, den Bewohner auf seine Ordnungsprinzipien hin zu befragen. Beispiel: Die berühmten Schreibtisch-Situationen.

Die Wohnung ist weitgehend der einzige Experimentierbereich, das einzige Handlungsfeld, in dem der Bewohner mit Ordnungen - oder Abstraktionsmustern - hantieren kann, die er, seiner Gewohnheit gemäß, entweder mehr oder weniger durchhält oder jeweils neu auslegt oder tagtäglich verwirft. In einem solchen Abstraktionsmuster gelingt es dem Wohnungsinhaber, von dem Ensemble der Gegenstände stets eine Vorstellung mit sich zu tragen - das genau ist die Funktion, die diese Ordnungen oder Abstraktionsmuster haben -, die er auch außerhalb seiner Wohnung abrufen kann und auf die er sich in konkreten Situationen der Forderung durch Fremdes zurückbeziehen kann. Ich meine hier Forderungen auf die Wahrnehmung und Einhaltung von Ordnungen, an deren Zustandekommen er selber nicht beteiligt ist.

Die selbstverantworteten Abstraktionsmuster garantieren dem Wohnungsinhaber eine Orientierungskonstanz, die er außerhalb der Wohnung zumeist nicht durchhalten kann, weil er dort ja nicht - wenigstens nicht allein - Urheber der Abstraktionsmuster dieser öffentlichen Ordnungen ist.

Bekanntlich lassen sich ja bestimmte Abstraktionsmuster oder Ordnungen nicht herstellen, wenn die räumliche Situation der Wohnung außerordentlich eingeschränkt ist. Aber wichtiger als die Kritik an zu kleinen Wohnungen muß die Kritik an den Alltagsgegenständen sein, mit denen wir die Wohnungen einrichten. Denn man könnte ja behaupten, daß gerade diese Gegenstände - von ihrer materiellen Gestalt her - die differenzierte Ausarbeitung eines Abstraktionsmusters nicht zulassen. Dennoch: die Mehrzahl der Leute, die wir zu diesem Thema befragten, beantwortete die Frage nach dem Handlungsspielraum, den sie brauchen, dahingehend, daß man "über Raum verfügen müsse, um Dinge unterzubringen und sie in Ordnung zu bringen". Und zwar in hantierbare und verfügbare Ordnungen, die eben andere sind, als die einer bloßen Lagerung von Gegenständen. Die Einrichtungsgegenstände seiber wurden nicht kritisiert.

Nach dieser ersten Grundfunktion - nämlich Ordnung oder Abstraktion verantworten zu können - die zweite Grundfunktion: die der Aneignung.

Damit ist gemeint: Die Wohnung, der Objektbereich, das Gegenstandsensemble, müssen so ausgelegt sein, daß der Bewohner - der Benutzer - sie als die seine bezeichnen und empfinden kann. Aber nicht im Sinne einer Identifizierung, wie etwa bei den selbstverantworteten Ordnungen, sondern im Sinne einer Verfugung über die materiellen Bestände, also über die Objekte als Objekte, über diese Materialhaufen. Es ist bisher viel zu wenig beachtet worden, daß die - schönes Wort - possessive Verdinglichung, also die Inbesitznahme durch Vergegenständlichung, im Grunde die legitimierte Gewalt meint (und überhaupt nichts anderes als Gewalt meint), die jemand über das hat, was ihm gehört.

Die Gewalt nämlich, mit den Dingen machen zu können, was man will - ohne Rücksicht darauf, was die Sachen selber sind. Das ist etwas, was sich bei einem Kunstwerk, bei den meisten jedenfalls, verbietet. Allein schon deswegen, weil das Ding zuviel gekostet hat. Aus dieser Form der Aneignung erklärt sich im übrigen auch, warum viele Menschen nach der Aneignung von Gegenständen durch Kauf wenig Interesse oder überhaupt kein Interesse mehr an ihnen zeigen. Denn der Hauptzweck der Aneignung, nämlich das Unter-seine-Gewalt-bringen - in jedem Kaufhaus zu beobachten -, ist ja bereits durch den Kaufakt selber erreicht.

Es sei hier nur angemerkt, daß es keine Gesetze gegen die Zerstörung eigener Güter gibt. Ein sehr bemerkenswerter Tatbestand. Denn eigentlich läge es ja nahe, daß man Besitzern nützlicher Güter im Sinne von deren Erhaltung verböte, sie zu vernichten.

Eine derartige Einschränkung ist, wie gesagt, in keinem Gesetz verankert. Im Gegenteil: Die Privatsphäre gilt im wesentlichen als die Sphäre, in der ein über die Gegenstände Verfügender mit ihnen machen kann, was er will - unabhängig von allen sonst geltenden Regeln und Bestimmungen über den Umgang mit solchen Objekten. Die Redewendung, man wolle endlich irgendwo - eben meistens in der eigenen Wohnung - der eigene Herr sein, bezieht sich klar auf diese Situation. Denn das Herr-Sein drückt sich in nichts so entscheidend aus wie darin, daß kein anderer gegen die eigene Verfügung - im Extremfall also die Vernichtungsabsicht - Einsprüche erheben kann.

Zu dieser Thematik gehören darum die Fragen nach der Art der materiellen Zurüstung des Lebensbereiches, vor allen Dingen nach der Art der Gestaltung der materiellen Güter, die in dieser Lebensumgebung vorkommen. Daß beispielsweise Wegwerfmöbel in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen acht Jahre lang In Mode waren, liegt daran, daß diese Möbel von Ihrer materiellen Gestalt her für die Zerstörung oder für eine bis zur Zerstörung gehende Anelgnung geradezu prädestiniert sind. Sie erleichtern die Durchsetzung der eigenen Aneignungsabsicht, weil sie nämlich billig sind. Also auch einfach wieder ersetzt werden können.

Dem allen widerspricht scheinbar die häufig zu beobachtende Fürsorglichkeit, mit der Wohnungsinhaber ihre Einrichtungsgegenstände pflegen (so beispielsweise das Autowaschen am Samstag). Sie möchten nämlich durchaus den Gegenstand in dem Zustand erhalten, in dem sie ihn erworben haben.

Ein derartiger Umgang mit den Gegenständen und materiellen Objekten entspricht offensichtlich einer dritten Funktion, die ich hier abhandeln will. Es ist das die Integrationsfunktion des Wohnens. Nach der Abstraktion, dem Etablieren von Ordnung also, zweitens der Aneignung, dem Ausüben von Gewalt über die Gegenstände schließlich drittens die Integration des Umgangs mit Objekten in gesellschaftliche Lebenszusammenhänge.

Durch sie gelingt es, die eigene Lebensumgebung und die in ihr herrschenden Ordnungen in Relation zu anderen Menschen zu sehen und zu bewerten; im wesentlichen durch die Frage, inwieweit denn das, was ich selbst habe, was ich mir selber zuordne aus dem Objektbereich meiner Umwelt, eine Allgemeinverbindlichkeit zumindest in meiner eigenen Gruppe haben kann oder tatsächlich hat.

Dazu versichert man sich der sogenannten Geschmacksnormen und Wahrnehmungsmuster, nach denen Wohnungen eingerichtet und die Ensembles unserer Lebensumgebung ausgesucht werden. Sie spiegeln allerdings nicht so sehr die Vorstellung, sich mit dieser Art Einrichtung der Lebensumgebung einer Norm zu unterwerfen. Ganz entgegen der üblichen Auffassung geht es hier gerade darum, sich nicht einer Norm zu unterwerfen, die Geltung besitzt. Sondern es geht darum, der Einsicht zu genügen, daß man seiner Bezugsgruppe Angebote auf Erkennbarkeit, auf Identifizierbarkeit machen sollte, so daß festgestellt werden kann, wieweit man mit dieser Bezugsgruppe übereinstimmt oder wieweit man mit ihr nicht übereinstimmt. Es handelt sich hier also eher um die gemeinsame Konstitution von Normenrahmen, nicht um eine Unterwerfung unter schon bestehende Normen.

Solche Wahrnehmungs- und Geschmackspattern sind zwar sehr langlebig, trotzdem sind sie aber veränderlich. Normen sollten deshalb nicht diskutiert werden, ohne die Frage nach ihrem Wandel zu stellen. Denn Normen werden nicht aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen durch jeweils neue ersetzt. Normen wandeln sich, weil sie von vornherein nur als Orientierungsrahmen verstanden und benutzt werden. Normen haben also niemals eine absolute Geltung. Sie funktionieren auch dann nur begrenzt, wenn sich beispielsweise ein Unterschicht-Angehöriger in einem Kaufhaus eine Couch kauft oder sich - aus dem hier ausgestellten Objektbereich etwa - ein Objekt auswählt, um sich einem sozial höher bewerteten Orientierungsrahmen anzupassen.

Normalerweise wird nämlich die Bedeutung der Oplnionleader und Geschmacksbildner weit überschätzt. Moden sind ja in diesem Sinne nicht eigentlich als normative Festlegungen zu verstehen, sondern sie sind von vornherein auf Widerruf angelegt. Für die Mehrzahl der Einrichter von Lebensumgebungen wäre allerdings ein solches Einrichten auf Widerruf ökonomisch gar nicht vertretbar.

Das Integrationsbedürfnis ist also weniger von der Anpassung oder Bereitschaft zur Unterwerfung geprägt, sondern von der Notwendigkeit, sich selbst in Relation zu anderen zu setzen. Wie gesagt: auch bei den der Unterschicht angehörenden Leuten, die heute bei Neckermann einkaufen. Man könnte also sagen, daß die Integration ein Maß für die übereinstimmung mit anderen darstellt. Wobei jedoch nicht vorausgesetzt wird, daß diese Integration vollständig gelingen kann. Denn der Individualbereich wird ja doch auch wesentlich durch die Ungleichheit, d. h. durch die Abgrenzung gegenüber anderen, definiert.

Nun: Nach Abstraktion/Ordnung, Aneignung und Integration - d. h. der Abschätzung des Verhältnisses zu den Normen, die andere vorübergehend als geltend anerkennen - die vierte dieser Funktionen, nämlich die der Vergegenständlichung.

Man kennt ja bei sich selbst, seinen Freunden und den Leuten, die man besucht, jene Hausaltäre, auf denen die Wohnungsinhaber Hochzeitsfotos, Reiseandenken und ähnliche Dingcharaktere präsentieren. Gemeint sind hier im Grunde alle jene Gegenstände eines Lebensbereichs, einer Wohnung, die sich auf die Biografie des jeweiligen Wohnungsinhabers beziehen. Also die Objekte, an die die Benutzer einer Lebensumgebung Bedeutung und Erinnerung knüpfen.

Kritisch gewürdigt könnten diese Vergegenständlichungen von Bedeutungen und Erinnerungen allerdings als Hinweise auf die Unfähigkeit der Bewohner gelten, Erlebnisse und Erfahrungen so zu verarbeiten, daß sie als Bewußtsein und nicht bloß als Dinge verfügbar sind. Dieser Einwand ist - das muß als eine der entscheidendsten Leistungen der Wahrnehmungspsychologie gesehen werden - dieser Einwand ist jedoch hinfällig, weil prinzipiell alle Bedeutung an eine reale Gegenstandsebene gebunden ist.

Wann immer wir nämlich zueinander direkt Kontakt aufnehmen, soziale Beziehungen aufbauen, verläuft dieser Aufbau der Beziehungen über den Objektbereich. Selbst dann, wenn wir zwischen uns nichts haben als die Sprache. Weil dann die Sprache eben diesen Charakter eines Objektes annimmt. Das heißt: Nicht nur der intellektuell untrainierte Tourist macht sich sein Paris-Erlebnis durch den Kauf von Miniatur-Eiffeltürmen verfügbar, die er in seiner Wohnung auf dem Hausaltar aufstellt; auch der Tagebuchschreiber, der seine Erlebnisse direkt verarbeitende Tourist hoher Ansprüche, verfährt im Grunde nicht anders. Nur die Art und Weise, in der er die Vergegenständlichung leistet, unterscheidet sich von der eines Unterschichtangehörigen. Zusammengefaßt: Die vier hier genannten Grundfunktionen verweisen nur auf Bedürfnisse, vergegenständlichen nur Bedürfnisse, die gerade durch die Art, wie man sie erfüllt, niemals als Bedürfnisse aufgehoben

werden können.

Die Abstraktionsfunktion entspricht dem Bedürfnis nach der Etablierung einer selbstgeschaffenen Ordnung. Die Integrationsfunktion entspricht dem Bedürfnis nach übereinstimmung mit anderen, das heißt der Vergleichbarkeit in der Unterschiedenheit. Die Aneignungsfunktion entspricht den Bedürfnissen nach totaler Verfügbarkeit, der Gewaltausübung im Bereich des Mirgehörenden. Die Funktion der Vergegenständlichung entspricht dem Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit und Bedeutung in der Lebenswelt.

Wenn man also diese Funktionen voraussetzt, läßt sich ein kritischer Einwand gegen die Ausstellung von Objekten, wie sie hier in einer sehr guten Präsentation zu sehen sind, nicht unterdrücken. Der kritische Einwand nämlich, daß an diesen Objekten Bedürfnisse eben nicht vergegenständlichbar sind und daß sie deswegen keine Bedeutung haben. Weil ja die Bedeutung der Objekte ausschließlich darin liegt, daß wir über sie soziale Beziehungen oder Kommunikationsbeziehungen aufbauen. Wenn die Objekte aber so gestaltet sind, daß an ihnen diese fundamentalen Bedürfnisse nicht vergegenständlicht werden können, dann haben sie ganz offensichtlich für den Aufbau unserer Beziehungen zur Umwelt keine Bedeutung.

Ich sage, dieser Einwand liegt nahe. Ich sage aber nicht, daß er gerechtfertigt ist. Ganz im Gegenteil. Das kann man leicht erkennen, wenn man sich diesen Objekten in einer Analyse nähert.

Ich will nur ein Beispiel nennen: Hier in der Vitrine ist ein Verkehrsschild, ein Verbotsschild, ausgestellt. Gehen wir nun davon aus, daß man dieses Objekt des Alltags kulturgeschichtlich untersucht. Stellen wir uns dazu vor, im Jahre 2580 gräbt man so ein Gebots- oder Verbotsschild aus und beginnt es kunsthistorisch zu analysieren. Genauso wie wir heute ein neuentdecktes Gemälde, das man möglicherweise Rembrandt zuschreiben könnte, analysieren.

Nun, man würde feststellen, daß es sich da um ein Objekt aus einem Kommunikationsbereich handele, den man damals Verkehr nannte. Und man würde annehmen, daß dieses Zeichen offensichtlich für alle Mitglieder jener vergangenen Gesellschaft, die im Verkehr kommunizierten, gleichermaßen Gültigkeit hatte.

Allerdings käme man ganz sicherlich zu einer falschen Analyse der damaligen Gegenwart, wenn ein Archäologe sechshundert Jahre später annehmen würde, daß aus der Gleichheit aller Verkehrsteilnehmer vor dem Zeichen - ob Fahrrad- oder Rolls-Royce-Fahrer - auch die prinzipielle Gleichheit aller in allen anderen Kommunikationsbereichen dieser Gesellschaft hervorginge. Das wäre sicherlich völlig falsch.

Auch in anderer Hinsicht ist es relativ leicht, solche Objekte zu erschließen, wenn man etwa gelernt hat, auch die kulturgeschichtlichen Bedeutungen einzelner im Alltag wie selbstverständlich hingenommener Erfindungen zu analysieren. Beispielsweise die Bedeutung dieses kleinen Objektes, das auch ausgestellt ist: einer Büroklammer.

Es kann überhaupt nicht überschätzt werden, was sich in diesem Objekt etwa an Gesellschaftswandel - im Sinne des Wandels der Organisation des gesellschaftlichen Lebens - vergegenständlicht. Wir mÜssen wirklich erfassen lernen, was es bedeutet, einen solchen "Abschluß ohne Endgültigkeit" zu haben! Das heißt:

Ich kann mit einer solchen kleinen Büroklammer Seiten zu Einheiten verbinden und ich kann diese vorgegebene Einheit und damit auch die Ordnung in den Seiten wieder aufheben, ohne sie zu beschädigen - was zwangsläufig geschieht, wenn ich die Seiten eines Buches nachträglich anders als einmal vorgesehen ordnen wollte. Die Büroklammer selber als eine Form des Verschlusses oder des Zusammenschlusses ist so konstituiert, daß sie dem, was sie leisten soll, jederzeit entspricht. Das gleiche gilt ebenso etwa für die Erfindung der Wäscheklammer, die ja hier auch ausgestellt ist.

Das scheinen nun aber höchstens Minimalbedeutungen zu sein, die wir da aus den Objekten herausholen. Sie sind es aber nur deswegen, weil wir nicht darauf trainiert sind, solche Bedeutungen in richtiger Weise für unser soziales Leben einzuschätzen.

Das gilt übrigens auch etwa für Objekte vom Typ der Landkarte oder Skizze, die hier ausgestellt sind. Wer nach Sizilien fährt und im Innern Siziliens Bauern bittet, ihm zu zeigen, wo er sich denn nun entsprechend der Angaben auf der Landkarte hinzubewegen habe, der wird erfahren, was im Objektcharakter jener Karte eigentlich verschlossen ist: etwas nämlich, was einer völligen Umorientierung eines Menschen auf seine Umwelt gleichkommt; der Bauer, der diese Umorientierung nicht geübt hat, kann die gewünschte Auskunft nicht geben, obwohl er sich vorzüglich im Gelände auskennt. Das gilt in Sizilien unter Umständen sogar noch bei Funktionsträgern wie Polizisten.

Das heißt nicht, daß die einzelnen sich nicht in ihrer Umgebung orientieren können. Aber sie sind außerstande, eben genau dieses Im-Objekt-Stecken einer Funktion für ein Bedürfnis wahrzunehmen und zu würdigen: sie erkennen es nicht.

Es ist keine Kulturgeschichtsschreibung bekannt oder noch nicht bekannt, die solche alltäglichen, beiläufigen Objektcharaktere ihrer Bedeutung nach so würdigen könnte wie etwa einen Picasso. Wem es als Kulturgeschichtsschreiber gelänge - unter Berücksichtigung der eben genannten Voraussetzungen -, die Bedeutung solcher Objekte darzustellen, hätte mindestens den gleichen Anspruch, ernstgenommen und gehört zu werden wie jemand, der etwas Analytisches über die Differenz in der Haltung und in der Zielsetzung Picassos zwischen blauer Periode und Kubismus aussagte.

Es gibt aber keine Kulturgeschichtsschreibung des Aktenordners. Es gibt leider auch keine Kulturgeschichtsschreibung des Papiergeschirrs. Und es gibt nicht einmal eine Kulturgeschichtsschreibung des Reißverschlusses - obwohl nun ja gerade dieses Objekt, für jedermann nachvollziehbar, nicht nur einen, sondern sämtliche Bereiche unseres Lebens verändert hat.

Nun, ich will das nicht alles im einzelnen durchexerzieren, das können wir vielleicht jetzt anschließend im Gespräch tun. Ich will nur sagen, die Bedeutung einer solchen Ausstellung liegt darin, daß sie mit dazu beiträgt, dem Aufmerksamkeit zu widmen, was in sehr viel höherem Maße Bedeutung für die Bewältigung unseres Lebens hat, als das, was wir heute noch im hochkultureIlen Bereich für bedeutsam halten.

Wir können das aber nur einsehen, wenn wir auch auf die Büroklammer genau die Methoden anwenden, die beispielsweise in der Kunstwissenschaft entwickelt und auf hochkulturelle Objekte wie Picassos Bilder ausgerichtet werden.

Unser Aufmerksamwerden wird hier erleichtert durch die Art der Präsentation. Sie sehen, daß die einzelnen Objekte wie in einem musealen Kontext präsentiert werden. In Glasvitrinen nämlich, obwohl sie als Objekt selber nicht wertvoll sind - also durchaus berührt und möglicherweise auch zerstört werden dürften. Die Ausstellungsform signalisiert uns also: Seht diese kÜmmerlichen Objekte, Reifen, Büroklammer oder Aktenordner einmal genau in der Weise, in der Ihr in Museen gelernt habt, einen Picasso anzuschauen; nur dann habt Ihr Überhaupt eine Chance, diesem Objekt etwas anzusehen, ihm etwas abzunehmen, in diesem Objekt etwas zum Sprechen zu bringen, was mit Eurer unmittelbaren, alltäglichen Lebensgestaltung im Zusammenhang steht, ja diesen Zusammenhang erst ermöglicht.

Genau das ist ja aber gerade die Funktion der Archäologie des Alltags! Und genau das ist Kriterium und Ziel jedes erfolgreichen Lernens! Sich selbst nämlich und seine Alltagswelt mit der gleichen Genauigkeit betrachten zu können wie die fremden, nicht selbst verantworteten Zeugnisse der Hochkultur, ohne die wir ja nicht denkbar sind.

Vielen Dank. Vielleicht können wir uns jetzt noch auf ein Gespräch einlassen!

siehe auch:

-

Ästhetik in der Alltagswelt – Abschnitt in:

„Das gewöhnliche Design“

Vortrag / Rede · Termin: 23.10.1976 · Veranstaltungsort: Darmstadt, Deutschland · Adresse: Fachhochule für Gestaltung · Veranstalter: Fachbereich Gestaltung der FH Darmstadt