Die Frau ist schön, lebenskräftig und begnadet, denn sie hat geboren. Was kann es da bedeuten, sie als Malerin auszuzeichnen? Dass Männer den Ehrgeiz haben, ihre Unfähigkeit, Leben zu geben wie einst der Gott, zu kompensieren, ist immerhin verständlich. Sie tun dann so »als ob« und fühlen sich als Schöpfer bestätigt, wenn die Betrachter vor ihren Werken den Revolver ziehen, lustvoll stöhnen oder Grimassen schneiden. Aber nur zu häufig landet diese Künstlerfantasie in einer Aporie, nämlich dass sich Männer in ihrer Größe von denen bewundern lassen wollen, auf die sie wegen deren Unbedarftheit herabsehen.

0. Schlussbetrachtung für Eilige oder Lesemuffel

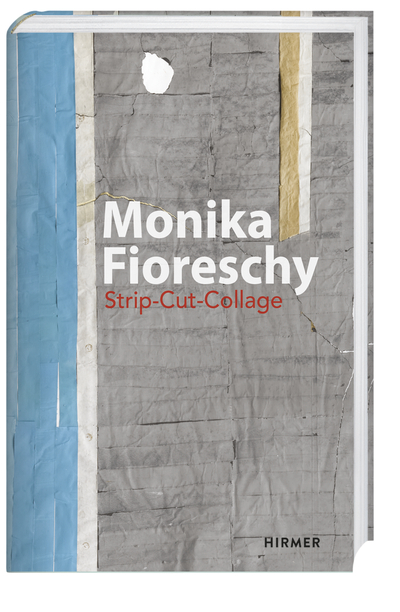

Die Künstlerin Monika Fioreschy hat mit ihrem neuesten Arbeitszyklus eine große Zahl von Malereien geschaffen, die auf erklärungsbedürftige Weise entstanden. Die Künstlerin bemalte zunächst großflächig Papiere in sehr unterschiedlichen Mischungen der Primärfarben (Acryl und Tempera). Dann zerschnitt und zerriss sie diese Papierbögen in Streifen unterschiedlicher Länge und Breite und klebte sie mit Tapetenkleister auf Leinwände. Daher die Bezeichnung Strip-Cut-Collage für die Arbeiten.

Die Anmutung solcher Werkeinheiten verweist sehr deutlich auf Spaziergänge durch Gärten, weil die einzelnen Bildtafeln wie Blumenbeete wirken. Da die Tafeln aber nicht auf den Boden gelegt betrachtet werden sollen, sondern an Wänden fixiert, liegt der Gedanke an hängende Gärten nahe. Damit wird die Form der Bildpräsentation einer Ausstellung in Innenräumen mit der Anmutung eines Gartens überblendet.

Im Garten spielt das Wetter eine große Rolle. Die Erinnerung an unterschiedliche Klimata aktiviert Fioreschy, um im Ausstellungsraum Phänomene wie Farbenwetter, Synästhesien und Atmosphärenwechsel entstehen zu lassen.

Wer nachvollziehen will, wie der Schreiber dieses sich den Werken nähert, Begriffe entfaltet und Sinnfälligkeiten zu erzeugen versucht, liest weiter.

1. Herzensergießungen eines kunstliebenden Gartenschülers

In der holsteinischen Marsch hatte ich Anfang der Fünfzigerjahre Gelegenheit, »gute Stuben« kennenzulernen. Bäuerliche Sonntagsräume schmückten zumeist gedruckte Reproduktionen oder Multiplikate der Holzschnitt-, Linol- und Kaltnadeltechniken. Die Motive waren mir durchaus vertraut: Wiedergaben der bäuerlichen Arbeiten des Pflügens, Säens und Erntens, des Gartenbaus und der Viehzucht. Auf meine Frage, warum sie diese Motive gewählt hätten, wenn ihnen doch die dargestellten Sachverhalte in ihrem Leben und Arbeiten alltäglich seien, erhielt ich von Männern wie Frauen die Antwort, die Blumen verblühten ganz schnell, der beackerte Boden verwandele sich mehrmals im Laufe des Jahres, die Fohlen und Kälber würden groß und die Schweine geschlachtet. »Da brauchst du etwas Bleibendes an der Wand.« Ella und Heyer H. nebst ihren gewitzten Söhnen spotteten mit den kunstinteressierten Gymnasiasten aus der Kreisstadt: »Hat der Bürger nichts in der Hand, hängt er, was ihm fehlt, an die Wand!«

Kunstlehrer Kuka, ein Nolde-Schüler, hielt uns im Malunterricht an, nicht wiederzugeben, was wir als Blumensträuße, Textilhaufen oder Kork- und Borkenstücke vor uns sahen, sondern, zumeist aquarellierend, auszudrücken, was wir beim Anblick der Motive empfänden. »Ihr sollt bildfühlig werden, Atmosphäre spüren. Sophie Brock, Quell der Weisheit, wie nennen wir das?« »Heliophagie, Chromophagie, Farblichtfresserei, Herr Studienrat!«

Höhepunkt der Unterweisung war die Aufforderung an jeden Jahrgang, einem »Blumenstrauß in Agonie«, im Zustand Jahre überdauernder Verblühtheit, darstellend gerecht zu werden. Den Strauß holte Kuka mit Meistergebärde immer wieder aus einem sonst abgeschlossenen Lehrmittelschrank. Ich schoss in meiner Klasse den Vogel ab mit dem Einfall, meine Malerei samt allen Utensilien in Dreck und Feuer künstlich zu altern und als kunstgewerblich hochstehendes Arrangement neben Kukas Motivvorgabe in einer Blumenvase zu präsentieren.

Bei einem Besuch auf der Nolde-Warft nahe Seebüll/Niebüll im Jahre 1954 hatte ich erneut Gelegenheit zum Vorwitz. Ich fragte Frau Ada Nolde, in welchem Verhältnis sie ihre Tätigkeit als Herrin eines landesweit gerühmten Blumengartens zu der Emil Noldes als Blumenmaler sehe. Es sei ja denkbar, so der Lieblingsschüler Kukas, dass sie im Garten nachzüchte, was er malerisch erfunden habe. Oder pflanze sie, was er malen solle? Ada umarmte den blondgelockten Fragenden mit einer durchaus ambivalenten Geste und pointierte ihre Antwort mit schmerzlichen Eindrücken in seinen linken Oberarm: »Im Sommer habe ich recht, im Winter ist er der Meister! Fahre nie in den Süden, wo immer alles blüht und die Kunst hinterherhinkt. Fahre nie in den Norden, wo selbst die schönsten gemalten Blumen dir nur die Sehnsucht nach echten aufdrängen.« Dann gab es Tee mit Klumpen, Kandiszucker.

Und dann war es doch umgekehrt, was ich Ada nicht zu gestehen wagte: In Sizilien gelbstaubige Dürre, aber große Kunst; in Norwegen, husker du, herrliche Gärten mit Volkshochschulmalerei.

2. Steigerung oder Kompensation

Und dann saßen wir Avantgarde-Hüpfer in der Wohnung von Joseph Breitbach in Paris und fragten uns und ihn, warum jemand, der liebesstark und vermögend, aristokratisch-elegant und mit allen Ehren und Auszeichnungen Frankreichs und Deutschlands geschmückt, politisch einflussreich und zeitgeschichtlich bedeutsam ist, es für nötig halte, auch noch Künstler sein zu wollen: »Herr allein genügt wohl nicht?« Jeder hochrangige französische Politiker schreibe ein paar Bücher, um seine Intelligenz zu beweisen, nicht aber sein Künstlertum. Deutsche Künstler fühlten sich erhoben, erhaben, wenn sie im Wahltross eines Prätendenten gesehen werden konnten, obwohl sie den Machtträger verachteten und Politik gern des Missbrauchs von Gutgläubigkeit bezichtigten. Ich habe nie verstanden, auch durch den spätbürgerlichen Attitüdenimitator Nicolaus Sombart nicht, wie man in hochherrschaftlichen Räumen zum Schreiben motiviert sein kann.

Groß war meine Enttäuschung, dass Breitbachs Antworten im Wesentlichen eine Umschreibung des Mottos von Tageslohnschreibern war: »Wer schreibt, der bleibt.« Das ist ja wohl eine der groteskesten Fehleinschätzungen, die man nur als kompensationsbedürftiger Hungerleider zu akzeptieren bereit sein kann.

3. Politpornografie

Seit hundert Jahren nun wird Kandinskys Frage nach dem Geistigen in der Kunst pro libidine beantwortet, also zur Steigerung der eigenen Befriedigung bei intellektueller Überforderung. Die sogenannte gegenstandslose, abstrakte Kunst bot einen unschätzbaren Vorteil: Sie schützte die Künstler vor der Verfolgung durch Zensoren und deren Auftraggeber, denn es liegt auf der Hand, dass es schwerfällt, ein bisschen Liniengewürge, Farbensalat und Formengeschiebe der politischen oder sittlichen Inkorrektheit zu bezichtigen. Abstrakt zu malen, hieß, der Tendenz nach unangreifbar und unkontrollierbar zu werden.

Diese Form der Abkoppelung der Kunst von der realen Welt hat jüngst ihre höchstrangig perfekte Nachahmung gefunden in der Abkoppelung der Finanz- von der Realwirtschaft. Das nennt man gegenstandslose, abstrakte Ökonomie. Wenn es auch manchen euphorisch stimmen mag, dass wieder einmal die Antizipationskraft von Künstlern der von Ökonomen und Politikern weit voraus ist, so bleibt doch zu beklagen, dass die zwangsbesteuerten Kleinverdiener bereit waren, den »Herren des Universums« (»masters of the universe« nannten sich die Spitzenkräfte des Finanzgewerbes selbst) ihre Allmachtsfantasien zu bezahlen und zum Schaden noch den Spott auf sich zu laden, dass sie die abstrakte Finanzwirtschaft ebenso wenig verstanden hätten wie die hundertjährige gegenstandslose, abstrakte Kunst.

[Abstrakt, ungegenständlich hieß also so etwas wie beliebig, unfassbar, frei von jeder Produzentenhaftung. Das ist als Phänomen nur erträglich, wenn dahinter doch eine treibende Kraft vermutet werden kann. Diese Kraft identifizierte man zwischen Gründung des Zweiten und Ende des Dritten Reiches als jüdische Strategie der Zersetzung durch Entartung, pc ausgedrückt, Formwandel durch Entformung. Heute interpretiert der Mainstream die ungegenständlich abstrakte Finanzwirtschaft als zerstörerische Wirkung jeglichen Liberalismusses (Kempowski zu Ehren) und behauptet, dass der auf gleiche Weise zu ächten sei wie einstens das internationale Finanzjudentum.]*

4. Zwischenbilanz

So haben wir doch im Wesentlichen zusammengetragen, was das künstlerische Selbstbewusstsein von Fioreschy darstellbar werden lassen könnte: Sie arbeitet ungegenständlich, abstrakt. Gesellschaftliche Stellung und Reputation genügen ihr nicht. Sie hält der Natur nicht nur saisonale Defizite vor. Sie gärtnert auf der Leinwand. Sie hängt an die Wand, was weder durch Warenproduktion noch Zahlungsverkehr gedeckt ist. Und sie kämpft gegen die vorherrschende Bestätigung durch Erfolg, das heißt, sie setzt ihre Tätigkeit nicht deswegen mit höchster Konsequenz und Kontinuität fort, weil der Marktwert ihrer Bilder ebenso kontinuierlich steigt. Was aber gilt jenseits des Marktes?

5. Bildanbau

Fioreschy bemalt unterschiedliche Papierformate mit Acrylfarben oder Tempera; monochrom oder in großflächigen Mischungen von trocken und nass, stumpf oder leuchtend, transparent/diaphan oder opak. Anschließend reißt oder schneidet sie diese Papierbahnen in Streifen oder Balken, geometrisch glattkantig oder in irregulären Verläufen, je nach Dynamik des Reißens und der Zerlegbarkeit der bemalten Papiere. Dann präpariert sie Leinwände mit Tapetenkleister und klebt die gerissenen Fladen, geschnittenen Streifen und Balken von ganz unterschiedlicher Breite und Länge auf. Häufig bleiben mehr oder weniger große Randstücke der Leinwand unbedeckt.

Die geklebten Flächen werden unter möglichst hohem Druck geglättet, getrocknet und erneut geglättet, bis schließlich eine homogene Durchdringung von Papier und Leinwand, von Kleister und Farbe erreicht ist. Meistens wird dieser Arbeitsprozess in horizontaler Lage der Leinwand ausgeführt.

Die drei prinzipiellen Richtungsordnungen entsprechen den Leinwandformaten: hoch, quer und Gleichgewichtung von beidem in annähernd quadratischen Flächen. Besonders dynamische Binnenstrukturen ergeben vertikale Streifen im Querformat oder horizontale Streifenschichtungen im Hochformat. Der Bildbetrachter ist frei, diese Effekte zu steigern, indem er Hochformate quer hängt, entsprechend Querformate hoch und dabei auch noch oben und unten vertauscht.

Die Steifigkeit von Leinwand und Papier verhindert ihre freie Entfaltung als Textilien im Raum, was Fioreschy aus ihrer Herkunft als Textilkünstlerin heraus eigentlich naheläge. Auch die Rapportierung der einzelnen Leinwände zu großflächigen Wandbespannungen kommt nicht infrage, da die einzelnen Bildwerke durch ihre je unterschiedlichen Formate und Binnenstrukturen nicht aneinandergefügt werden können. Sie sind weder Teppich noch Tapete, weder Stoffornament noch Lagen-Look, sondern selbstständige, abgeschlossene Einheiten als Werkstücke, das heißt, als Einheit von Beenden und Vollenden.

6. Hängen, Stellen, Legen – Blumentheater

Durch die Ausdifferenzierung der Objektcharaktere Möbel, Kleidung, Gemälde, Skulptur, Landkarte, Tapete, Behältnis et cetera entwickelte sich der Umgang mit den einzelnen Gestaltungsträgern sehr unterschiedlich. Gemälde hingen an Wänden und hielten den Betrachter je nach Perspektivität auf Distanz; Möbel erzwangen Variationen der Annäherung des Nutzers an das Objekt; Statuen propagierten Rundumsichtigkeit, Teppiche Begehbarkeit; Kästen provozierten Hantierbarkeit.

Die Frontalität des Betrachters zum Bild – selbst im Bilderbuch – entsprach der des Malers vor der Staffelei. Als sich die antik-poetische Auffassung, Bilder seien Fenster zur Welt, im 15. Jahrhundert verbindlich durchsetzte, war die Hängewand unabdingbarer Bestandteil des Objektcharakters Gemälde geworden. Im betont gestalteten Bilderrahmen vermittelte sich die Einheit von Bild und Nichtbild, von Gemälde und Hängefläche – bis schließlich im White Cube des Galeriemodernismus ein kompletter Präsentationsraum zur Bedingung der Bildkunstwahrnehmung wurde.

Erst mit dem Tröpfelauftrag der Farben bei Jackson Pollock gewöhnte man sich an Bildcharaktere in der Horizontale. Deckengemälde und Fußbodenmosaike/-intarsien früherer Zeiten waren auf das Niveau gestalterischer Applikation von Architektur herabgestuft worden. Emilio Vedova und Kollegen erweiterten das Konzept auf Rundumbildlichkeit, genannt Ausstieg aus dem Bilde, Malerei des realen Raums. In den expanded paintings konnte man eine Rekonstruktion der Bildperspektive im dreidimensionalen Raum erkennen. Hatte man mühselig gelernt, etwa beim Blick aus dem Fenster eine zentralperspektivische Räumlichkeitssimulation im Gemälde zu erreichen, so wurde jetzt zum Beispiel das dargestellte Gartenstück in den realen Ausstellungsraum geholt und als bemalte Leinwand auf der Horizontale des Fußbodens platziert.

Die Wechselverhältnisse zwischen Bild- und Ausstellungsraum wurden mit der Trompe-l’Œil-Malerei des 17. Jahrhunderts und den Orangeriebauten des 18. Jahrhunderts intensiviert. In den Überwinterungsanlagen für kälteempfindliche Pflanzen und erst recht für exotische Blüher mussten aus Raumnot Horizontalordnungen in die Vertikalität verlagert werden, was dem alten Begriff der hängenden Gärten neue Beweiskraft verschaffte. Die bewies sich in der Übertragung aus den Orangerien ins Freie, wo man nun sommers auch in unseren Breiten Blumen- und Pflanzenarrangements vertikal staffelte, zumeist in Spiralen, in Halbrundungen der Trägergestelle, genannt Blumentheater. Künstler wie Edvard Munch vollzogen dieses Wechselspiel zwischen Innen- und Außenraum, zwischen Atelier und Garten, indem sie etwa Gemälde im Außenraum auch winters sich bewähren ließen – eine Variante der Lüftlmalerei mit Tafelbild und Leinwand.

Damit sind zwei Topoi der Künstlerpraxis aufgerufen, die für die Arbeit von Fioreschy grundlegend sind: Zum einen die Präsentationsform der hängenden Gärten und zum anderen die Angleichung der Bildklimata des Innen- und des Außenraums. Normalerweise soll ja im geschlossenen Innenraum das Außenraumwetter durch künstliche Klimatisierung kontrollierbar werden. Mit Munchs Präsentation von Gemälden im Außenraum ging das Phänomen »Wetter« in die Modifizierung der Malereien selbst ein. Das war zwar schon seit Langem im Blick auf das Licht intendiert, als man systematisch Malerateliers den Nordlichtverhältnissen öffnete. Mit der Freilichtmalerei der Schule von Barbizon wurden Gemälde auch anderen Wetterphänomenen wie Staubwind, Trockenheit und Feuchtigkeit, Sonne und Wolkenschatten sowie Temperaturdifferenzen ausgesetzt. Dadurch gewann der Begriff »Landschaftsmalerei« eine völlig neue Ausprägung: Die Leinwand selbst wurde zur Landschaft, indem Sand, Vegetationsreste, Mineralien, Bewegungs- und Bearbeitungspuren in das Bild eingeprägt wurden. Mit dem Ausstieg aus solchen Bildern in den Realraum etablierte sich die Land-Art neueren Typs.

7. Bildwetter

Paul Klee hat in seinen Selbstvergewisserungen über das »bildnerische Denken« in vielen Einzelheiten analysiert, wie Farbpsychologie und Formalstrukturen im Gemälde zusammengeführt werden können. Im Hinblick auf die Arbeiten von Fioreschy verweise ich auf Klees Aquarell auf Karton von 1929, genannt Oberägypten, oder Stufen (1929, Öl und Feder auf Leinwand), Felsenkammer (1929, Aquarell und Bleistift auf Papier), Nordseeinsel (1923, Aquarell auf Papier und Karton), Exotischer Garten (1926, Öl auf Leinwand) oder Blühendes (1934, Öl auf Leinwand). Bis auf das Letztere sind in diesen Klee-Arbeiten alle als Formalstrukturen von Horizontalstreifen unterschiedlicher Dicke, Länge und Farbigkeit ausgebildet. Unübersehbar auch ohne Blick in seine analytischen Schriften ist die Orientierung auf Bildklima und Farbwetter. Die horizontalen Linien sind ja laut Klee im Wesentlichen Augenlinien und das heißt Konfrontationsparameter für den Betrachter.

Wenn man sagen darf, dass alle Faktoren des Lebendigkeitsbeweises eines Organismus einschließlich die der Stoffwechselprozesse als »Wetter« begriffen werden können und diese Verhältnisse im Einzelnen bezogen auf die subjektive Wahrnehmung als Stimmung, als Psychoenergie oder als Atmosphäre der Sozialdynamik zur Geltung kommen, dann haben vornehmlich Maler und Architekten immer schon die Wirkungsintensität ihrer Arbeitsresultate in Analogie zum Wetter- und Klimaphänomen angelegt. Ganz gleich, ob man Kühe auf der Weide, Blumensträuße oder historische Ereignisse darstellte bzw. Festsäle oder Arbeitsstätten entwarf – es kam auf das Klima und die Stimmung an, wie sie herkömmlich auch in Vorgaben von Komponisten genannt werden: heiter, getragen, düster, unerschütterlich stabil, leidenschaftlich et cetera.

Aber nicht bildende Kunst, Musik oder Architektur haben mit ihren Einflüssen auf Gemüt und Geist die Wetterfühligkeit oder Wetterwendischkeit zur Anerkennung als Grundtatsachen der Systemumweltbedingungen durchgesetzt. Erst als sprichwörtlich wurde, dass die Produktivität in Fabriken, Büros und Geschäften sehr stark von sozialer Temperatur, Kollegialstimmung und Klimatisierung bzw. architektonisch-farblichen Raumqualitäten abhängt, war man geneigt, dem Wetterphänomen auch jenseits von prognostizierten Tiefs und Hochs, Regen und Sonnenschein, Kälte und Hitze grundlegende Bedeutung zuzugestehen. Für das technologische Interesse bot sich der Begriff »Infosphäre« analog zur Atmosphäre an. Aber atmosphärischer Druck, Isobarenkarten und dergleichen sind für den Alltagsgebrauch nur in ihrer Ausprägung als Wetter interessant. Will man andere als die klassischen Parameter der Wetterbildung einbeziehen, also die Datenlage, die Bilanzen, die Informationen und Antizipationen aus dem Geschäftsleben, dann ist es angemessener, von Datenwetter als von Infosphäre zu sprechen oder aber vom sozialen Klima und der atmosphärischen Stimmung bei Partei-, Betriebs- oder Vereinsversammlungen.

Tagtäglich wird über das Steigen und Fallen von Aktienkursen berichtet, in allen Nachrichtensendungen, wobei völlig unklar bleibt, wem diese Mitteilungen gelten: Die Profis sind auf sie nicht angewiesen und Laien vermögen auf die Mitteilungen nicht zu reagieren. Der Sinn dieser Dominanz des Börsengeschehens für die Bewertung der Tagesaktualität in Politik und Wirtschaft liegt darin, dem Publikum glaubwürdig zu versichern, dass nicht Interessenmanipulation und Machtwillkür über dessen Schicksal entscheiden, sondern höhere Mächte, denen gegenüber wir unseren Willen eben nicht durchsetzen können, das heißt, der Wirklichkeit. Wie sich das Wetter trotz atavistischer Regenzauberei und modernistischer Wolkenmelkung als prinzipiell nicht von Politik und Wirtschaft, von Wissenschaft und Kunst, Lebenspracht und Versagenselend bestimmen lässt, so auch die Börse. Zwar ist alles dort nur Psychologie des Verhältnisses von Wunschfantasie und Antizipationsleistung, aber das Börsenwetter repräsentiert eine grundlegende Qualität unseres Daseins auf Erden. Wie wir nicht aus Protest gegen schlechtes Wetter aufhören können zu atmen oder Nahrung zu uns zu nehmen oder zu lieben und zu wählen, so können wir uns gegen das Börsenwetter nicht wehren mit dem anklagenden Hinweis auf Machtstreben, Propagandaeffekte oder Bereicherungsgeilheit. Alles, was wir da vom Wetter wissen, auch vom Börsenwetter, ändert die Börse nicht; alles, was wir aus den Wetterberichten und Börsenberichten alltäglich lernen können, ist, uns möglichst sinnvoll vor den Auswirkungen von Regenfronten und Kurseinbrüchen zu schützen. So betrachtet, ist die Wettervorhersage zum zentralen Typus der Nutzung von regierungsamtlichen Willensbekundungen, Verlustwarnungen der Konzerne oder Prophetien des Aufstiegs und Falls von kultureller Geltung geworden. Man kann nichts dagegen tun, außer sich vor den absehbaren Folgen zu schützen. Man kann die Probleme nicht lösen, aber den Umgang mit den prinzipiell unlösbaren Problemen sinnvoll meistern (das hieß einstmals managen).

8. Monikas hängende Bildergärten

Seit Piero della Francesca in den 1470er-Jahren, selbst durch Gicht als Maler deaktiviert, die Öffentlichkeit darüber aufklärte, wie man durch das Training in der Gemäldewahrnehmung lernen könne, Betrugsmanöver der Stoffrollenanbieter auf den Märkten zu erkennen, ist die Konfrontation mit Kunstwerken als höchst vorteilhafte Qualifizierung der Betrachter genutzt worden. Selbst das interesselose Wohlgefallen wirkt sich noch auf das Differenzierungsvermögen der Wahrnehmung aus. Schönheit ist der Name für die höchstwertige Funktion von Gestaltung – der Funktion und nicht der Funktionslosigkeit. Form follows function war die Maxime der Modernisten. Aber inzwischen ist klar, dass die höchste Form von Funktionalität eben als Schönheit erfahrbar wird, als Stimmigkeit, als Ganzheitlichkeit, als Begründungskraft gegen Beliebigkeit, als Freiheit gegen alternativlose Zwanghaftigkeit. Schönes Wetter wissen alle zu genießen, auch ohne Qualifizierung als Meteorologe, ebenso wie gute Stimmung oder förderliche Atmosphäre.

Genau in diesem Sinne orientiert sich Fioreschy an dem Postulat des schönen Bildes in der Einheit von Fertigwerden und Vollenden. Wie man im Garten auf den Inselbeeten, den Hochbeeten und Hügelbeeten nicht beliebig alles durcheinanderpflanzt, sondern in sinnvoller Zuordnung auf ihre spätere Bildwürdigkeit und Anmutungsqualitäten, arbeitet sie an ihren Bildern als Beeten in den hängenden Gärten der Kunst. Dominant sind die Hochformate, stabiler Querformate als Basis. Ob die einzelnen Tafeln grau, weiß, violett, grün, braun, rot oder blau grundgestimmt sind, sie ergeben stets den Augenfrieden für den Betrachter, denn Fioreschy orientiert ihre Arbeit an der alten Maxime des Augendienstes durch Bildgebung. Auffällig ist deshalb die Balanciertheit der Farben und Formen ohne jede explosive Übertrumpfung des Bildfeldes durch Zentrendynamik. Da gibt es keine zentrifugale Abschleuderung, kein Aufreißen der Bildeinheit, kein Strudeln und Wirbeln, kein Sichergießen und Verquirlen.

Immer waren große Gärtner große Bildner und große Bildner Gärtner der Imagination. Gärten sind Seelenlandschaften und Gedankenfelder. Die Bewegung durch den Garten wie die durch die Ausstellung sind Anleitungen, den parcours in einen discours zu übersetzen, den Blickwechsel als ein Verreisen zu erleben und dies Verreisen als einen Themenwandel zu verwirklichen.

*Dieser Absatz wurde nicht im Buch abgedruckt.