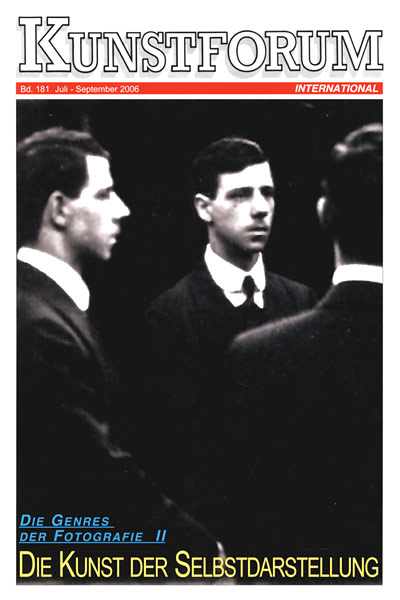

Beispielgeber im Beispiellosen

Ein Gespräch mit Künstler-Kritiker-Kurator Paolo Bianchi

Bazon Brock, multimedial arbeitender "Generalist" (Historiker, Dramaturg, Kulturkritiker, Kunstkritiker, Aktionskünstler, Universitätslehrer) und "Künstler ohne Werk" zieht anlässlich seines 70. Geburtstags Bilanz und skizziert in seinem elf Stationen durchlaufenden "Lustmarsch durchs Theoriegelände" elf Topologien, mit denen er sich 50 Jahre lang in Literatur, Theater, Ästhetik, Film, Fernsehen, Hörfunk, Action Teaching und Ausstellungen beschäftigt hat. Eine Kunstausstellung unterscheidet sich von einem Theoriegelände der Ästhetik wie ein Chemielabor von einem Messestand für Kunststoff-Hausrat. Brock arbeitet mit den Künsten, anstatt sie bloß an die Wand zu nageln.

Das Brock’sche Kunstdenken eröffnet große Perspektiven. Theoreme wie "Der verbotene Ernstfall" oder "Gott und Müll" (siehe Kunstforum-Band 167/2003: "Theorien des Abfalls", Seite 42) demonstrieren, wodurch man aus Beliebigkeit Verbindlichkeit schafft und aus Glaubenszweifel eine Ewigkeit baut. Das Interview geht vor allem auf Brock als Erfinder der Besucherschule ein sowie auf seine Tätigkeit und sein Selbstverständnis als Künstler-Kurator. Im Gespräch plädiert er dafür, zwei Documentas zu veranstalten und das in einer Ausstellung Gezeigte mit dem Nicht-Gezeigten zu bewerten. Den heutigen Kuratoren empfiehlt er, ihre Leidenschaften zum Ausdruck zu bringen sowie starke Behauptungen zu präsentieren. Er wünscht sich, dass im reinen Kunstsystem jeder jede Rolle spielt.

"Der Spiegel" (Nr. 22/2006) fand lapidare und läppische Sätze zum 70. Geburtstag des "immer noch wirklich coolen" Künstler-Theoretikers: "War Goethe der erste Generalist der Deutschen und Helmut Kohl in seinen besten Jahren der bekannteste, so ist Bazon Brock der letzte." Und weiter: "Brock ist ein anstrengendes Kunstwerk. – Er ist der Großmeister der Pop-Theorie. – Er ist ein alter Charmeur und Womanizer. – Sein nagelneuer 50.000-Euro-BMW-Jeep macht Eindruck in Köln. – Seine Klugheit ist gnadenlos." Das ist gnadenlos boulevardesk und spiegelt einzig die Ressentiments der Kleinbürger.

Beim vorliegenden Gespräch geht es weniger darum, Aahs und Oohs der Leser zu provozieren, sondern um Aussagen zum A und O der Kunst.

Lässt man sich auf das Spiel des Oxforder Ideengeschichtlers Sir Isaiah Berlin ein, der Intellektuelle und Theoretiker in Füchse und Igel einteilt, hat man bei der Lektüre eher das Gefühl, einem Igel als einem Fuchs zu begegnen. Während der Fuchs neugierig durch Denkräume und Jahrhunderte streift, ist der Igel von einer großen Idee geleitet. Die Füchse sind besser im Stande, ihren ideologischen Überschwang im Zaum zu halten. Sie können selbst in erbitterten Debatten gut damit leben, nicht unbedingt Recht behalten zu müssen. Sie gestehen Wissenslücken ein und erkennen die Gültigkeit gegensätzlicher Ansichten an. Igel wie Bazon Brock hingegen lieben großartige Theorien und ihr Selbstvertrauen kann ansteckend sein. Sie wissen sich bei Auseinandersetzungen kraftvoll in Szene zu setzen und führen vielfältige Gründe an, warum sie selbst im Recht und die anderen im Unrecht sind.

Brock ist kein Fuchs, der viele Ziele verfolgt, die ohne inneren Zusammenhang oder gar widersprüchlich sich darstellen. Seine Gedankengänge sind nicht verstreut und weitschweifig. Brock ist ein Igel, weil er von einem mehr oder weniger kohärenten System ausgeht, in dessen Begriffen er versteht, denkt und fühlt. Es handelt sich um ein einziges Generalisten-Prinzip, in dessen Verständnis alles was er ist und sagt, Signifikanz hat.

[Paolo Bianchi:] Können Sie bitte erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, Ausstellungen zu inszenieren, weil ja die Tätigkeit des Kurators bis vor kurzem weder erlernt werden konnte noch man sie irgendwo gelehrt bekam. Kurz: Wie war Ihr Weg zum Ausstellungsmacher?

[Bazon Brock:] Ich habe mit der Lehre im Jahre 1965 an der Kunsthochschule in Hamburg begonnen und dort eine Klasse für Rezeption beantragt. Eine Klasse, in der ich nicht lehrte Bilder zu malen, sondern sie zu betrachten. Hier wurde nicht gelehrt Skulpturen herzustellen, sondern sie zu nutzen. Das Gleiche galt für Architektur, Musik und für die damals üblichen Methoden der Performance- oder Happening-Kunst. Meine Grundannahme war: Was nützen dem Künstler die besten Möglichkeiten sich zu präsentieren, wenn es kein Sensorium für die Kriterien von Präsentation gibt. Bis zu dem Zeitpunkt ging man davon aus, Hängung ist eben Hängung und Museum ist Museum. Es gab kein Bewusstsein darüber, von welch grundlegender Bedeutung der Akt der Hängung überhaupt ist.

Mein damaliger Ansatz hatte seinen Ursprung in der Wirtschaftsgeschichte. Durch die per Dekret vom österreichischen Kaiser Franz Josef im Jahre 1870 errichtete Werkkunstschule – analog zu dem Fürsten von Baden-Württemberg, der 1852 das Stuttgarter Designzentrum gründete – wurde die Evolutionsdynamik des "Systems Wirtschaft" nicht mehr ausschließlich vom Angebot her bestimmt. Das war durch die Franzosen und Engländer in hinreichendem Maße geschehen. Um die Dynamik zu verändern und damit die deutschsprachigen Länder Österreich, Schweiz und Deutschland (das war ja noch nicht vereint) am Wirtschaftssystem partizipieren konnten, musste die andere Seite des Marktgeschehens entwickelt werden. Das eine waren die Produzenten bzw. Anbieter, das andere die Konsumenten bzw. die Nutzer. Die Werkkunst-Schule in Wien diente ausdrücklich dem Zweck, die Bevölkerung zu befähigen, Industrieprodukte qualitativ zu unterscheiden: "gut" oder "weniger gut", "hochfunktionstüchtig" oder "minder funktionstüchtig", "teuer" oder "sinnlos teuer", "brauchbar", "kostenintensiv, aber immerhin viel erhoffend". Ziel war die Erziehung zur Beurteilung von Waren. Die Leute sollten dazu motiviert werden, von der Industrie hohe Qualitätsstandards einzufordern.

Man sollte zwei Documentas veranstalten

Wozu führte diese teilweise Professionalisierung des Publikums?

Aus Verbrauchertest-Publikationen wurden unterhaltsame Beilagen großer Zeitschriften. Schließlich waren es Funk und Fernsehen, die über die neuesten Modelle, über Prüfungsergebnisse und Tests berichteten. Diese Entwicklung führte zu einem Markt, der nicht nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt ist, sondern der die Anbieter zwingt, einer immer höher entwickelten Nachfrage zu entsprechen. Der gleiche Markt zwingt die Konsumenten dazu, immer neue Kriterien der Beurteilung sowie neue Standards zu entwickeln. So stehen Produzent und Konsument in einem dynamischen Wechselverhältnis.

Es war klar, dass das ab 1870 nicht nur auf die Industrie beschränkt blieb, sondern auch für jeden Bereich der Volksbildung gelten musste, das meint die Volkshochschulen, Arbeiterbildungsanstalten, Propaganda-Entwicklung, Agitprop-Kultur, die Medizin, denn immer mehr Illustrierten nahmen sich zum Beispiel dem Problem der Gesundheit an. Schließlich wurde das zu einem Hauptthema der Weimarer Republik.

Sie beschreiben eine sozialgeschichtliche Entwicklung. Wie schaute analog dazu die Entwicklung zum professionellen Besucher in der Kunst aus. Sie begründeten hierfür ja das Modell Besucherschule, für das Sie eine eigene Documenta forderten.

Was für andere gesellschaftliche Kontexte galt, das musste natürlich erst recht für die Kunst gelten. Das heißt, nicht nur Künstler, sondern auch das Publikum sollte ausgebildet werden. Das habe ich dann mit Hilfe des damaligen Direktors der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, Herrn von Buttlar, als Besucherschule etabliert. Als ich im Oktober 1965 damit anfing, wurde ich auch gleich Mitglied der Kommission für die folgende Documenta, auf der dann zum ersten Mal eine Besucherschule zum Zweck der Professionalisierung der Betrachter realisiert werden konnte.

Doch wie immer, das eine ist das Programm, das andere seine Umsetzung. Die Besucherschulen konnten auf der Documenta nur in einer reduzierten, wenig kostenintensiven Version durchgeführt werden, denn keiner der Verantwortlichen war mit meiner Idee einverstanden, zur Professionalisierung der Betrachter zwei Documentas zu veranstalten. Eine Documenta auf der die neueste und wichtigste Kunst präsentiert wird und eine zweite, die zeigte, was nicht gezeigt wurde. Im Sinne der Professionalisierung ist es nämlich notwendig, dass der Betrachter weiß, was der Kurator zeigt. Das kann er aber nur dann wissen, wenn er Kenntnis davon hat, was der Kurator nicht zeigt. Man muss also das Publikum befähigen, das Gezeigte zu bewerten, indem man es auch das Nicht-Gezeigte kennen lernen lässt.

Das Gezeigte mit dem Nicht-Gezeigten bewerten

Das Gezeigte wird in der und durch die Ausstellung zu sehen gegeben und vermittelt. Doch wie lässt sich das Nicht-Gezeigte vermitteln?

Eine Besucherschule repräsentiert als integralen Bestandteil einer Ausstellung die Werke, die vom Kurator nicht gezeigt werden. Ein Kurator geht im Allgemeinen von der Idee aus, dass der Betrachter die Auswahl genießt, überprüft, wertschätzt, beurteilt und nachvollzieht, ohne zu wissen, woraus er ausgewählt hat. Das ist in sich unlogisch und Quatsch. Deswegen musste es möglich sein, die Betrachter auf dieselbe Höhe wie den Kurator zu heben. Der Betrachter muss über dasselbe Wissen verfügen, sonst lässt sich die Auswahl gar nicht bewerten. Deshalb habe ich parallel zu den Besucherschulen im Jahre 1968 an der Hamburger Kunsthochschule diese Klassen für Rezeption eingeführt. Immer montags ab 14 Uhr mit Open End, konnte man sich mit den neuesten Ausstellungen, mit Vorgaben von Kuratoren aus dem Bereich der Bildenden Kunst oder aus dem Mischformenbereich wie Performance- und Happening-Kunst auseinandersetzen.

Die eine Seite ist das "Was": die Besucherschule schult die Rezeption. Die andere Seite ist die Frage nach dem "Wie": Mit welcher Methode gestaltet man so etwas wie eine Besucherschule?

Dazu kam es durch die Begründung einer eigenen Methode, des Action Teaching. Damit wollte ich denjenigen informieren, der den Wunsch hat zu lernen, der beurteilen will. Dafür musste ich selbst ein Beispiel geben, wie man das macht. Ich musste mich in die Untersuchung einbeziehen, aktiv in Erscheinung treten und dann vermitteln, auf welche Weise ich diesem Anspruch gerecht werden kann.

Das war zum einen die kuratorische Herausforderung, jedes Kurators Arbeit überhaupt erst sinnvoll und gerechtfertigt werden zu lassen, indem man auch das zeigt, was nicht ausgestellt wird – als der Sinn und Zweck der Besucherschule. Zum anderen ging es darum, dass man über eine Methode der Einbeziehung des Betrachters selbst verfügt, also in diesem Fall auch des Leiters der Besucherschule, der dann vom Vorbild zum Beispielgeber wird. Er demonstriert, wie aus dem, was gezeigt wird, und der Kenntnis dessen, was nicht gezeigt wird, ein Werturteil, eine Beurteilung entwickelt werden kann. Das ist der Fokus der Methode des Action Teaching.

Das war ganz grundlegend für alle Besucherschulen, die sich dann auch tatsächlich durchgesetzt haben. Die Leute konnten das auf freiwilliger Basis honorieren und zahlten letzten Endes von sich aus mehr für die Besucherschule, als sie für die Eintrittskarte zur Documenta selbst bezahlt hatten. – Das war schon ein eindrückliches Zeichen dafür, dass ihnen das wirklich etwas gebracht hat.

Der Kunstmarkt funktioniert nach dem Prinzip "Geld oder Leben"

Zur Figur des Ausstellungsmachers selbst: Mit welchem Selbstverständnis haben Sie sich an die Arbeit gemacht?

Es ist ganz selbstverständlich, dass man ein Beispiel für viele andere zu geben hat, dass man zeigt, wie man mit dem umgeht, was einen interessiert. Und was interessiert einen Menschen am meisten? Das, womit er nicht fertig wird, mit dem er nicht nach Belieben umgehen kann, was nicht manipulierbar ist und sich seinem Besitz entzieht. Mit anderen Worten: Er ist ein Beispielgeber im Beispiellosen. Er zeigt, wie er als stellvertretender Betrachter mit dem Nicht-Verstehen und Nicht-Bewussten versucht fertig zu werden.

Das kuratorische Konzept heißt somit: Zeige, auf welche Weise du das, wie jeder andere Bürger, was dir als Kunst zugemutet wird, beispielhaft angehen und nutzen kannst – ohne ikonoklastische Zerstörung, ohne Verleugnung der Sache. Die Herausforderung lautet: Wie arbeitet man produktiv mit dem, was man nicht kann, was man nicht versteht oder was einem nicht zur Verfügung gestellt wird, weil man es nicht besitzt.

Das Urmodell all dieser Ansätze ist ja Folgendes: Der normale Zeitgenosse braucht nichts zu wissen, braucht nichts zu kennen, braucht nichts zu argumentieren, weil er sich durch einen Erwerb der Bilder von jeglichem Argumentationsdruck freikauft.

Der Galerist Alfred Schmela in Düsseldorf sagte zu uns jungen Leuten: "Ihr müsst die Besucher auf demonstrativen Umgang mit dem, was die Bilder sind, nämlich Herausforderung, Provokation, Zumutung etc. festnageln, um sie dann durch Argumentation so unter Druck zu setzen, dass sie schließlich sagen: ‚Ach hören Sie doch auf mit dem ganzen Gerede, ich kaufe das’." In dem Augenblick, wo sie sagten, "ich kaufe das", waren sie entlastet. Nie wieder würde ein Galerist sie fragen: "Warum haben Sie das gekauft?" Denn der Kauf hatte sie gerade von allen Nachfragen befreit. Nur der Nichtkäufer, der zögerlich herumsteht, dann doch wieder rausgeht und sagt: "Vielleicht, ach nein, ich weiß nicht", der ist begründungspflichtig. Der gesamte Kunstmarkt funktioniert nach diesem Prinzip "Geld oder Leben". Wer zahlt, erwirbt sich den Status eines Eingeweihten, den man der Szene zurechnen kann. Man kann noch so blöde sein, als Sammler wird man als Kapazität angesehen, von allen geachtet und geschätzt. Umgekehrt gilt man, selbst als Intellektueller mit profundem Wissen, in Sammler- oder Kunstkreisen gar nichts. Man erhält nicht die Gnade des Besitzes, sondern man fordert zur Argumentation heraus. In diesem Grundansatz ist inkludiert, dass eine Ausstellung nicht die Künstler zeigt, sondern ein Individuum namens Kurator, als Beispiel für viele Zeitgenossen.

Beim Kurator geht’s um Leidenschaft

Im Gegensatz zum Sammler ist der Kurator nicht unbedingt auf Besitz fixiert. Können Sie den Kurator genauer bestimmen.

Ein Kurator ist ein Stellvertreter für das Publikum, der zeigt, wie man mit den Zumutungen von Kunst fertig wird, die nicht durch Besitz, Kritik, Anerkennung, Wissen, Einordnung etc. zu befriedigen sind. Bei der Tätigkeit des Kurators geht es um das Produktiv-Werden von Kommunikation, denn Kommunizieren ist immer auf eine Form des Nicht-Wissens und Nicht-Verstehens angewiesen.

Diese allgemeinen Erläuterungen sind auch immer Selbstbeschreibungen, damit definieren Sie auch Ihr eigenes Tun?

Ja sicher, klar.

Kommen wir noch genauer auf die Figur des Kurators zu sprechen. Dieser benötigt, damit er diese Tätigkeit ausführen kann, bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen. Wie würden Sie diese Eigenschaften beschreiben?

Hier würde ich das Gefühl der Leidenschaft positionieren wollen. Empfindet jemand eine Leidenschaft für einen Künstler, wird von diesem aber nicht akzeptiert und geachtet, dann verändert sich dadurch natürlich die Leidenschaft – sie kann sogar in Hass umschlagen. Ob ich nun aus Hass oder Liebe, Enthusiasmus oder schwerster seelischer Selbstvergewaltigung etwas mache, ist eigentlich gleichgültig. Entscheidend ist die Leidenschaft und die Kraft einer Behauptung. Der Kurator muss mit seiner Leidenschaft, die in einer ausgestellten Behauptung sichtbar wird, das Risiko eingehen, sich zu blamieren, sich zu erledigen, vielleicht sogar rausgeschmissen zu werden. Auf jeden Fall muss er seine Kenntnis präsentieren, daher sind die meisten Kuratoren ja Professoren. Ein Professor ist jemand, der zu einem öffentlichen Bekenntnis verpflichtet ist. Für sein Urteil muss er einstehen. Er muss natürlich, das ist die triste Seite, das nun nicht nur einmalig vertreten, sondern möglichst kontinuierlich, an seine Biographie knüpfend. Er muss publizieren und sich innerhalb seines Lebens zu der beruflichen Achse "Atelier und Museum" so bewegen, dass er im Kontext der Konfrontation für eine bestimmte Position steht. Das hat zur Konsequenz, dass die Kuratoren interessanter sind als die Künstler. Der Künstler hat über das Werkschaffen hinaus wenig Bedeutung. Ob er nun zwanzig Frauen hat, zwei Kinder oder siebzehn, das ist kein weiterreichendes Faktum. Der Kurator und Professor hingegen wird dann diese Leidenschaft, dieses Bekenntnis auch in seinem gesamten öffentlichen Auftreten zu repräsentieren haben, so dass er dann nicht mehr nur als ein Kenner des Werkes von Herrn X in Erscheinung tritt, sondern als eine Figur, die insgesamt in einer Zeitepoche, in einem Kunstkontext mit einer Behauptung positioniert ist. Er stärkt das Kunstsystem dadurch, dass er – jenseits des Bekenntnisses zu einem Künstler oder seiner Vorliebe zu einem Stil – zu einer Konstante im Betriebssystem Kunst wird.

Der Kurator vermittelt zwischen Monstranz und Demonstranz

Kluge Kuratoren regen mit ihren Ausstellungen Diskurse an. Sie stellen Themen oder, wie sie es nennen, Behauptungen zur Diskussion. Es ist somit wichtig, dass der Kurator starke Behauptungen aufstellt, damit die Wahrnehmungs- und Kritikfähigkeit der Betrachter geschult bzw. sensibilisiert wird.

Kuratoren sind sozusagen abgeleitete Repräsentanten eines Vermittlungssystems zwischen den produzierenden Künstlern und den rezipierenden Betrachtern. Wenn Markenzeitungen Namen tragen wie "Spectator" und "Observer", dann sind damit die Beobachter zweiter Ordnung gemeint.

Erlauben Sie mir einen kurzen Exkurs: Die Beobachtung erster Ordnung geht von der Frage aus: "Was beobachte ich?" oder: "Was ist der Fall?" Dieser Art der Beobachtung liegt zugrunde, was ich sehe, und nicht, was ich nicht sehe, womit ein "blinder Fleck" angesprochen ist. Dieser "blinde Fleck" kann nur durch eine weitere Beobachtung, eine Beobachtung zweiter Ordnung erhellt werden. Es handelt sich dabei um eine Beobachtung, welche die Unterscheidung beobachtet, welche durch den Beobachter erster Ordnung verwendet wurde. Die Beobachtung zweiter Ordnung sieht also nicht mehr nur die eine Seite der vorher gewählten Unterscheidung, sondern beide, also auch das, was der Beobachter erster Ordnung nicht gesehen hat. Die Fragen lauten jetzt: "Wie bzw. mit welchen Unterscheidungen beobachtet der Beobachter?" Oder: "Warum so und nicht anders?"

Im Luhmannschen Theoriegebäude gibt es den Beobachter der Beobachtung, wie ihn etwa die Journalisten verkörpern. Im Sinne der Systemtheorie war von vornherein klar, welche Bedeutung das Wahrnehmen des Beobachtens hat. Dieses Prinzip hat sich aus der Glaubenstradition abgeleitet. Denn in der Ritualgeschichte der Katholischen Kirche wird sichtbar, dass die den Glauben stärkenden Reliquien, immer in ihrer Verdopplung in Erscheinung treten: einerseits als etwas auratisch Unberührbares und anderseits als etwas, was im Moment des Zeigens wirksam wird. Ich nenne dieses Prinzip für alle Bereiche, ob für Kirche, Wirtschaft oder Kunst, immer "Monstranz und Demonstranz".

Monstranz ist das einzelne Werk, gezeigt in einem Rahmen und hochgehalten an einer Wand.

Demonstranz ist die Form, in der ich darauf hinweise. Es ist das Zeigen, das "Kommt her, hier wird etwas ausgestellt". Das Zeigen des Zeigens. Dazu haben wir ab 1977 verschiedene Übungen für den Kollektiv-Kurator gemacht. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die wichtigsten Kunstwerke, Bücher, Möbel, Kleider und Erinnerungsstücke aus ihrem ganz persönlichen Fundus zu präsentieren. Man trug sie in einer Straßendemonstration unter dem Titel "Zeig Dein liebstes Gut" und "Zeig Dein Liebstes gut".

Also: Dein liebstes Gut zeigen, und das Liebste gut zeigen.

Die Monstranz zu tragen bedeutet, für das Unsichtbare zu demonstrieren. Im Kunstbereich ist die Einheit von Monstranz und Demonstranz etwa als Ausstellung über das Ausstellungsmachen von grosser Bedeutung.

Die Kernaufgabe des Kurators besteht darin, zwischen Monstranz und Demonstranz zu vermitteln. Der Kurator als Priester?

Der Kurator vermittelt zwischen diesen beiden grundlegenden Formen. Zwischen dem, was sich als Gegebenheit herausstellt und was wahrgenommen werden soll und dem, wie es wahrgenommen werden kann. Bezogen auf das "System Kirche" ist der Kurator natürlich ein Priester in seinem Amte. Er ist nicht der Bischof und auch nicht der Abt, sondern eben ein dienender Bruder, der aber natürlich bestimmte Funktionen erfüllen kann.

Bezogen auf das "System Wirtschaft" ist er der Manager, einer, der weder Besitzer ist, noch in irgendeiner Weise familiär an irgendjemanden gebunden ist, sondern der vom Markt aufgrund seiner Fähigkeiten, zwischen Produktion und Rezeption zu vermitteln, eingesetzt wird. Das ist die Aufgabe der Manager in der Wirtschaft, der Priester in der Kirche und der Kuratoren im Kunstsystem.

Als Galerist arbeiten statt Überkünstler bzw. Superkurator

Vermittlung basiert stark auf Kommunikation, dass heißt, dass der Kurator bzw. Künstler gleichzeitig immer auch ein guter Kommunikator sein muss. Da würde es mich Wunder nehmen, wie Sie ihr eigenes Potenzial bzw. ihre eigene Person kommunizieren.

Bei mir stellt sich noch ein ganz anderes Problem. Ich bin im klassischen Sinn ja auch Künstler, wie ich im klassischen Sinne auch Konsument oder Betrachter, Zuhörer und Zuschauer bin, wie ich im klassischen Sinn auch Kurator bin.

Nun ist die Frage, ob man diese drei klassischen Formen auch wieder zusammen nehmen kann? Und wenn ja, was ergibt sich daraus? Haben wir dann den Megazuschauer, den Beobachter zweiter Ordnung, haben wir den Lebenskünstler a la Andy Warhol oder den Superkurator?

In meinem Falle sieht das anders aus und ich wollte das eigentlich auch immer so verstanden haben. Hier entsteht ein eigenes System, das nicht mehr nur als Appendix des Kunst-, Wirtschafts-, Religions- oder Erziehungssystems fungiert. Es ist das, was wir mit dem alten Terminus "Vermittlung" angedeutet haben, das aber wegen der dialektischen Gesetze etwas in Schwierigkeiten kommt. Die Leute wissen eigentlich nicht genau, was Vermittlung meint. Sie meinen damit so was wie Mediation, also Vermittlung im Sinne von "Na, nun vertragt Euch mal", "Auf dem halben Wege ist es immer das Beste" und "Alles mit Maßen". Das ist immer schön ausgepaddelt, jeder kann einen Teil haben. Das System, das ich bevorzuge, hat nichts mit Begriffen wie Überkünstler, Supermanager oder Großkurator zu tun, sondern damit, dass man das Ganze auf eine andere Ebene hebt. Das heißt, dass dieses "System Kunst" mehrere Ebenen hat. Das eine ist die alltägliche Ebene, auf der die "normalen" Menschen zufällig am "System Kunst" partizipieren. Auf der nächsten Ebene geht es darum, sich klar zu machen, dass das System notwendiger Weise erst dann entwickelt ist, wenn es sich nach innen ausdifferenziert, wenn es tatsächlich unterschiedliche Rollen als Berufsrollen gibt.

Das heißt, wie ist man Berufszuschauer, wie Berufzuhörer, wie Berufskritiker? Man kann eben nicht einzig und allein Kritiker sein, wenn man sich doch auf allen Ebenen bewegen können muss. In dem Fall wäre man ja nur ein Bestandteil des Ganzen.

Auf der nächsten Ebene des Systems wären alle Teilnehmer auf allen Ebenen tätig. Die Künstler sind auf dieser Ebene ihre effektivsten Verkäufer, ihre kenntnisreichsten Kuratoren, und sie sind auch ihre besten öffentlichen Agenten oder Begeisterer des Publikums.

Nehmen wir den Fall des Galeristen Konrad Lueg, der später Konrad Fischer hieß und Galerist in Düsseldorf war. Er kam mit Polke und Richter aus der DDR, war Teil der Gruppe "Kapitalistischer Realismus" und hat bis 1965 sehr gut gearbeitet. Er wechselte dann von der Rolle des Malers in die des Galeristen, füllte nebenher auch noch die Funktion des Kurators aus, indem er noch Ausstellungen inszenierte. Er hat sich selbst auch als Groupie betrachtet. Groupies sind sozusagen semiprofessionelle Wahrnehmer, Betrachter, Zuhörer. Fischer scheiterte natürlich daran, dass das Publikum noch nicht bereit war, jemanden gleichzeitig in diesen drei Rollen zu akzeptieren.

Anderer Fall: Peter Weibel ist Künstler, Kurator und Museumsleiter. Er hat bis heute Schwierigkeiten klassifiziert zu werden. Die einen sagen: "Gott sei Dank, der ist eben jetzt Museumsdirektor." Dann sagen die anderen: "Ne, das ist ja furchtbar, der will ja auch noch als Künstler gesehen werden." Dann kommen die Dritten und sagen: "Ach, der kuratiert auch noch Ausstellungen, wie geht denn das eigentlich?"

Ich würde deshalb sagen, die tatsächlich bedeutende Voraussetzung, die Rolle des Kurators bzw. Künstlers bzw. Kritikers befriedigend auszufüllen, ist, wie die Moderne gezeigt hat, nur dann gegeben, wenn jemand eine Galerie umtreibt. Das hat seinen Anfang im 17. Jahrhundert dort, wo Jan Vermeer als Galerist in Erscheinung tritt. Der hatte als Maler fast keinen Erfolg, dafür als Galerist umso mehr.

Spannend wird es, wenn Leute als Lyriker die Kritik entwickeln. Das bedeutet, der Lyriker selbst ist Kritiker geworden, er hat das System der Literaturwissenschaft und den Salon gleichzeitig mitentwickelt. Dieser Gestus ist grundlegend für die Moderne.

Rollenwechsel oder Im Kunstsystem spielt jeder jede Rolle

Sie plädieren für den professionellen Rollenwechsel?

Eigentlich ist das reine System erst dasjenige, in dem jeder jede Rolle spielt. Das heißt, jeder Lyriker oder Maler muss und kann sich äußern, kann Theorien entwickeln, so wie jeder auch an den Affekten des Kunstmarktes beteiligt ist oder das Publikum aktiviert und zu einer kommunikativen Leistung beiträgt. Der Rollenwechsel ist das Charakteristikum. Heute tritt Herr Weibel als Kurator auf, morgen als Direktor, übermorgen als Künstler, dann wieder als Lehrer an der Hochschule. Und man muss sich fragen: "Ja was ist er denn nun?" Eben, was ist er?

Profi!

Nein, dass ist nicht der Fall. Profis oder Meister sind diejenigen, die es sich erlauben dürfen, mit dem umzugehen, was sie nicht können. Das ist das Entscheidende. In den alten Systemen, in denen es kein Bild als Kunst, sondern nur das Bild als Kult gab, in denen man ständische Handwerksarbeit macht, da war der Meister derjenige, der so was am besten konnte. Das Kunstsystem ist seit dem 15. Jahrhundert sehr erfolgreich eingeführt, weil man nicht nur das bewirtschaftet, was einer kann, sondern auch das bewirtschaftet, was einer nicht kann. Das heißt, der Künstler ist dann der Meister, wenn er es sich leisten kann, auf das einzugehen, was er nicht kann. Die handwerkliche Meisterschaft ist die Meisterschaft des Könnens. Kunst ist dann die darüber hinausgehende Konfrontation mit dem Nicht-Können, Nicht-Verstehen und Nicht-Wissen. Kunst ist daher experimentell erprobt, sie steht für ein Arbeiten ins Vage und Neue. Ein Handwerker braucht nichts Neues zu erarbeiten, braucht nicht zu experimentieren, der weiß ja, was er weiß.

Das "System Kunst" wird zur fantastischen Nutzung dessen entwickelt, was über die Individuen und ihre kollektiven Zusammenschlüsse hinausgeht, über die klassische Autorität hinausreicht. Deswegen ist der Westen so ungeheuer produktiv geworden und hat den Osten, die Chinesen, abgehängt. Wir sind eigentlich eine moderne Gesellschaft der Ausbeutung, oder sagen wir eine der Bewirtschaftung von Nicht-Verstehen, von Nicht-Können, von Pathologien. Thomas Mann und andere meinten: "Die Sensibilisierung durch Krankheit ist die Voraussetzung für Produktivität". Da wird Krankheit bewirtschaftet. Andere bewirtschafteten als Künstler Asozialität, Nicht-Können, Nicht-Verstehen. Das heißt, es ist ganz klar, dass ein Wissenschaftler die Erfahrung machen muss, je mehr er von einer Sache versteht, desto rätselhafter wird sie ihm. Mit dem normalen Begriff des Verstehens kann ein Wissenschaftler gar nichts anfangen, auch ein Künstler nicht. Weder bei der Kunst noch bei der Wissenschaft geht es ums Verstehen. Dazu sagte Einstein: "Es geht nicht darum die Welt zu verstehen, sondern sich in ihr zurecht zu finden." Genau das bedient das Prinzip der "Kommunikation".

Kommunizieren bedeutet, umzuschalten von den alten, ausgefeilt dialektisch argumentierenden Folgerungen, welcher Ordnung auch immer, auf die Produktivität des Missverstehens.

Jede Szeemann-Ausstellung ist ein fruchtbares Missverständnis

Es geht bei der Kunst nicht um ein Verstehen, sondern um ein produktives Missverstehen, habe ich das richtig verstanden?

Ja, es geht um ein produktives Missverstehen. Die Frage ist nur, wie unterscheidet man produktives Missverstehen von unproduktivem Missverstehen? Unproduktives Missverstehen fordert intolerante Behauptungen der Vorurteile heraus. Es dreht sich alles tautologisch im Kreis. Produktives Missverstehen heißt, sich angesprochen zu fühlen in der Annahme, man selber sei gemeint und von einem eigenen Gedanken getroffen. Man arbeitet freudvoll weiter, aber man merkt natürlich sofort, dass diese produktiven Anstöße ein veritables Missverständnis verlangen. Heute ist auch klar, welche Mechanismen da zugrunde gelegt sind. Früher verwendeten wir den klassischen Begriff der Empathie, heute nennt man das Spiegelneuronen und Nachahmungseffekt.

Der Witz ist, dass jede Nachahmung immer zu Abweichungen führt. Deswegen ist das nachahmende Lernen das produktivste. In diesem Fall muss das Gehirn die habitualisierte Fähigkeit etwas nachzuahmen, aus sich heraus interpretieren. Da es die Voraussetzung gar nicht kennt, muss es diese dafür selbst erbringen. Ein Kurator ist somit auch gleichzeitig jemand, der beispielhaft die Aktivierung des normalen Kommunikationssystems über Kunstwissenschaft, Alltagsproduktion und Wirtschaft in Gang setzt. Er ist erfolgreich, wenn man ihm vertraut, dass sein Missverstehen oder subjektiv-mythologisches Verstehen, wie bei Harald Szeemann, fruchtbar ist. Wenn ich in eine Szeemann-Ausstellung ging und überzeugt war, dass er dreiviertel der Sachen wissenschaftlich gar nicht darstellen konnte und dies von der kunstgeschichtlichen Aufarbeitung her auch gar nicht musste, wusste ich: Aus jeder Szeemann-Ausstellung komme ich mit einem fruchtbaren Missverständnis raus. Ich kriege immer etwas für mich, was ich dann nutzen kann. Die Szeemannschen Ausstellungen waren deswegen so wirksam, weil er die Möglichkeit zur Aufnahme von produktiven Missverständnissen bot.

Das ist die Anlage, wie er die Konzepte entwickelte, wie er dazu argumentierte, wie er das, vornehmlich als Bekennender, vertrat. Deshalb war Szeemann auch als der wirksamste Kurator der 70er, 80er und 90er Jahre anerkannt. Er sorgte dafür, dass man selber unmittelbar etwas davon profitierte, denn nach seinem Beispiel entwickelt man selber solche Vorgaben.

Holocaust oder Die Notwendigkeit der Darstellung des Nichtdarstellbaren

Wie gehen Sie als Ausstellungsmacher vor, wie schauen die Kriterien für Thema und Exponate bei Ihnen aus, wenn Sie etwa eine aussergewöhnliche Ausstellung wie "Wa(h)re Kunst. Der Museumsshop als Wunderkammer" (seit 1994 in 18 Städten gezeigt) realisieren?

"Wa(h)re Kunst" ist nur noch eine Bewegung im System zweiter Ordnung. Da gibt’s keine primäre Kunst mehr. Das ist alles schon dieses Level von "Jeder macht jedes in jeder Rolle". In dieser Ausstellung ist das nun übertragen auf die Kunstwerke selbst. Sie treten nur noch in Form theoretischer Objekte auf, sie bleiben unten auf der ersten Stufe der Begegnung. Oben wird nur noch mit Beispielen operiert, bis man dann wieder nach unten geht, um die Freude an den Werken nicht zu verlieren. Das Kriterium ist ganz einfach: Alle Bedeutung von Dingen für Menschen auf Erden entsteht durch das Merkmal des Unterscheidens. Als das 1977 Gegenstand unserer Schule wurde und dieses Thema in den Mittelpunkt des Interesses kam, da galt es die verschiedensten Arten des Unterscheidens zu zeigen.

Die Frage stellte sich: Wie wird durch einen Werkcharakter etwas Gegebenes, ein Artefakt, von einem anderem so unterscheidbar, dass beide dadurch Bedeutung erhalten? Im Grunde genommen ist es ganz simpel und wirklich so, wie man es sieht. Eine Reihe von Objekten, und dann unterscheidet jemand: Dieses will ich zeigen, dieses nicht, dieses nicht, dieses will ich zeigen. Da umfasst das simple Aneinanderfügen des Zu-Zeigenden und Nicht-zu-Zeigenden bereits die Entwicklung der Kriterien.

Weil man nicht behaupten kann, ein Kurator würde sinnlos auswählen, muss ich nach den Kriterien fragen: "Was hat er sich dabei gedacht?" Das ist sozusagen der Punkt: Wie kann ich einem Publikum das ermöglichen, wenn es doch nur das Ausgewählte sieht und gar keine Chance hat zu unterscheiden? Ich muss ihm eben nun das zeigen, was es eigentlich sehen sollte und was es wissen muss. Ich muss eine Besucherschule anbieten. In ihr ermögliche ich dem Publikum, diese Kriterien kennen zu lernen.

Eine Ausstellung ist ja immer nur ein Fenster, ein Ausschnitt, ein Fragment. Der Versuch, einen fehlenden Teil zu evozieren, würde die Behauptung in den Raum stellen, dass es etwas Ganzes gibt, dass das ausgestellte Thema in einem abschließenden Sinn hätte gezeigt werden können.

Nein, eben nicht. Es fehlt nichts im Sinne der Konzeption, sondern es fehlt etwas im Sinne der erwarteten Beurteilung. Denn wahrnehmen kann ich das total, aber beurteilen kann ich es nur im Hinblick auf das, woraus es ausgewählt wurde: "Dich nehme ich" gegenüber "Dich nehme ich nicht".

Die Voraussetzung, um alle Kriterien überhaupt entwickeln zu können, beruht auf dem Prinzip der Unterscheidung. Ein anschauliches Beispiel: Zieht man einen Strich horizontal auf einem Papier, hat man Links und Rechts. Zieht man den Strich vertikal, hat man Oben und Unten. Das ist die optisch eindeutigste Methode der Stiftung von Bedeutung durch Unterscheidung.

Sie betonen die Fähigkeit zur Unterscheidung, was zu einer hybriden Vielfalt führt. Es gibt jedoch auch Dinge, die sich nicht unterscheiden lassen. Damit meine ich nicht etwas Beliebiges, sondern etwas im positiven Sinn Ähnliches wie Zwillinge oder etwas wie eine Wasserspiegelung, bei der kaum noch zwischen Ufer und Horizont zu unterscheiden ist.

Der Höhepunkt des Unterscheidens ist natürlich dort, wo man an das Ununterscheidbare gelangt. Deshalb gibt es in den Besucherschulen immer Übungen zur Monochromie. Denn wenn es keine Bedeutung ohne Unterscheidung gibt, dann ist natürlich das Unterscheiden im Ununterscheidbaren das Wichtigste. Monochrommalerei hat historisch einen solchen Stellenwert, weil scheinbar Ununterscheidbares, wie ein weißes Bild auf weißer Wand, sich nicht voneinander unterscheiden lässt.

Hier wirken die Funktionen von Kommunikation. Wenn jemand Begriffe oder Namen findet, nennt man das Kognition. Wenn zu jedem Begriff und Namen eine innere Vorstellung gebildet wird, spricht man von Imagination. Wenn jemand über Worte, Bilder, Theater, Musik kommuniziert, dann muss er es im Kontext einer Repräsentation darstellen. Entscheidend ist das Verhältnis von "Imagination – Repräsentation". Aber nicht wie im außerkünstlerischen System, denn, wenn das dasselbe wäre, könnte man in jeden Kleidershop gehen. Das ist es aber nicht. Im Kunstsystem, mit diesen eben skizzierten Ansätzen, kommt es nicht nur drauf an etwas darzustellen, zu denken und vorzustellen, sondern hier geht es um die Konfrontation mit dem Nichtwissen, Nichtkönnen und Nichtdenkbaren.

Kognition ist demnach auch die Nichtdenkbarkeit, Imagination die Unvorstellbarkeit und Repräsentation die Undarstellbarkeit. Somit ist die Kunst ein System der Erzeugung von Wahrnehmungsanlässen oder von Evidenzen als Kritik der Evidenz.

Tätigkeiten wie Denken, Begreifen und Wahrnehmen kann ich nur vollziehen, wenn ich den Begriff des Unbegreiflichen entwickle, das Denken des Undenkbaren. Erst ein Gedanke, der das Undenkbare denkt, ist ein Gedanke in der Kunst. Erst die Vorstellung der Unvorstellbarkeit ist wirklich ein Bild. Ich brauche keine Kunst, wenn ich nur darstelle, was ich darstellen kann, und nicht darstelle, was ich nicht darstellen kann. Die Notwendigkeit der Darstellung des Nichtdarstellbaren ist das Entscheidende. In der Kunst wurde die Gesellschaft produktiv im Umgang mit dem Undenkbaren, Unvorstellbaren und Undarstellbaren. Ich brauche ein Denkmal als Zeichensystem bzw. als Repräsentation des Undarstellbaren. Ein Holocaust ist undarstellbar. Ein Holocaust ist aber auch unvorstellbar und ein Holocaust ist als systematische Tötung von Millionen auch undenkbar. Als Gestalter muss ich etwas zum Holocaust schaffen, was die Denkbarkeit des Undenkbaren, die Vorstellung des Unvorstellbaren, die Darstellung des Undarstellbaren darstellt. Das ist dann ein Holocaust-Denkmal, bei dem sich zeigt, es gibt kein repräsentatives System, dass sich den Geschehnissen, Gedanken und Vorstellungen zuordnen lässt, die dem Holocaust entsprechen. Aber genau das muss ausgedrückt werden. Und das ist die große Leistung.

Was Leute für Kunst halten, ist Kunst durch die Konsequenz des Dafürhaltens

Wenn Sie als Kurator eine Schau wie "Wa(h)re Kunst" inszenieren, was ist Ihre eigene Zielvorstellung? Sie machen eine Ausstellung, Sie machen eine starke Setzung. Aber was ist Ihr persönliches Ziel als Autor?

In diesem Falle das Klären eigener Zweifel oder eigener Ungläubigkeiten. Das Klären des eigenen Widerwillens dagegen, dass heute Käufer von Originalkunst diese zu einem Souvenir machen. Die Leute gehen heute Kunst kaufen, wie sie früher ein kleines Eiffelturm-Souvenir erworben haben. Kunst wird touristisch gehandelt und nur noch als Illustration für irgendwelche Unterhaltungs-Shows benutzt.

Kunst ist nur noch eine Art von Kommerzobjekt, das, gleichgültig worum es sich handelt, von den Leuten gekauft wird, die dann nur darauf warten, dass es als Handelsware eine Wertsteigerung erfährt.

Gegen diese Instrumentalisierung der Kunst kann man nur ein tiefes Unbehagen entwickeln. Man fragt sich, wie wäre es denn eigentlich, wenn Kunst heute tatsächlich nur noch als Souvenir, als Lehrmittel, als ökonomische Wertsteigerung, als Aktie Bedeutung hätte? Wie würde das den Blick auf die Kunst verändern?

"What people belief to be real is real in its consequence", das ist ein sozialpsychologischer Grundsatz.

Was Leute für Kunst halten oder wertschätzen oder in irgendeiner Form besetzen, das ist an und für sich egal. Was Leute für Kunst halten, ist Kunst durch die Konsequenz des Dafürhaltens. Die Galerien sind da, der Kunsthandel ist da, die Kritik ist da, das Interesse. Es geht um das, was Luhmann die Verselbstständigung des Systems nennt.

Und dann ist die Frage: Wie unterscheidet sich jetzt eigentlich dieses verselbstständigte, ausdifferenzierte System von dem, was einen immer noch interessiert. Darin zeigt sich die Beispielhaftigkeit des Künstlers als Zeitkünstler. Das bietet mir einen sehr guten Anlass, mich über meine eigenen Motive aufzuklären und das den anderen auch mitzuteilen. Die sagen sich auch täglich: "Eigentlich gucke ich mir das alles nur an, weil es sich andere auch angucken. Ich finde es eigentlich unbedeutend. Ach, das ist ja ganz schön als Souvenir, das nehme ich mal so mit, und wenn es als Aktie funktioniert, dann habe ich auch nichts dagegen."

Aber das ist alles nichts gegenüber den tatsächlichen zu klärenden Bedürfnissen: Was unterscheidet das künstlerische Tun von Jedermanns Alltagstun? Darauf gibt es eine Antwort, die meiner Ansicht nach sehr produktiv ist und bisher noch viel zu wenig unter die Leute gebracht wurde. Kaum jemand beschäftigt sich wirklich damit. Was heißt es seit dem 15. Jahrhundert, ein Künstler zu sein, und zwar nicht nur als Maler oder Dichter, sondern als Physiker, als Mathematiker, als Wissenschaftler, ja sogar als Unternehmer, als Polizist, oder im Freudschen Sinne als Jedermann. Das heißt konsequent weitergeführt, dass heute ein Jedermann ein Künstler sein muss. Das ist der erweiterte Volksbegriff.

Den muss heute jeder annehmen, nicht nur der ausgewiesene Künstler, sondern unter dieser Prämisse ist jeder ein Künstler, weil er die individuelle Begründung seines Aussageanspruchs durchsetzen muss.

Er muss Urheber werden, er muss das Prinzip Autorität durch Autorenschaft anerkennen. Schließlich ist dies das kulturpolitische Phänomen ersten Ranges.

Man ist eben nicht nur Autor, wenn man Literatur schreibt, mit Namen signiert oder sich Autor nennt.

Man ist heute inzwischen Autorität durch Autorenschaft als jenes Individuum, dass gezwungen wird, Entscheidungen für seine Lebensführung zu treffen. So, und dadurch bekommt das Walten der Kunst eine unglaubliche Stärke. Jedermann hat heute dieselben Probleme die Künstler haben. Das Kunstbeispiel hat somit für Jedermann von Interesse zu sein.

Beispielgeber: Lichtwark, Warburg, die "Fruchtbringende Gesellschaft"

Am Anfang einer Ausstellung steht ja nicht die Ausstellung selbst. Am Anfang steht die Idee einer Ausstellung. Da wollte ich gerne wissen, ob es für Sie Vorbilder gibt.

Für mich ist natürlich Alfred Lichtwark, der große Meister der Hamburger Kunstpädagogik um 1900 ...

Nur Lichtwark?

Nein, man kann auch sagen der Direktor der Mannheimer Kunsthalle, Gustav Friedrich Hartlaub in den 20er und 30er Jahren oder der Direktor des Sprengel Museums in Hannover in den 20er Jahren. Oder Werner Hofmann in den 70er Jahren. Das sind meine Vorbilder, oder sagen wir, ich imitiere sie nicht, aber das sind meine Beispielgeber. Das sind alles Leute, die bereits die Notwendigkeit einer Professionalisierung der Betrachter miteinbeziehen, die schon vor hundert Jahren darauf hinwiesen, dass man auch für das Publikum verantwortlich ist und nicht nur für die Kunst, die man zeigt. Die bewerkstelligten das damals mit Vorlesungsreihen und Malschulen, mit all dem, was heute selbstverständlich ist. Das war klassische Museumspädagogik. Es waren noch keine Besucherschulen, weil sie das zentrale Element des "Zeigens des Nicht-Gezeigten" gar nicht erkannten, ebenso wenig die Konfrontation mit der Darstellung des Undarstellbaren und mit dem Denkbaren des Undenkbaren.

Aber sie sind Beispielgeber, weil sie die Einheit von Werk und Betrachter betonten. Sie machten im Auge des Betrachters ein Werk wahrnehmbar, das eine Frage stellt, das Herausforderung bedeutet, und sich nicht nur als Demonstration von Meisterschaft, von Macht, von Anerkennung, von Glanz, von Fürstenthron geriert.

Gibt es einen Fundus von Theorie und Bildern, von Bilderpräferenzen, die auch so eine Art Vorbild- und Anlehnungscharakter haben?

Aby Warburg, Erwin Panofsky, Ernst Gombrich, Rudolf Arnheim.

Und in Bezug auf Bilder selbst? Kino, Fernsehen, Comic, Bildquellen?

Die Kulturgeschichte der Artefakte und die Kunstgeschichte der Malereien. Vorbildlich in dem Sinne war, bei aller Einschränkung, die Bauhauslehre. Historisch ist es die "Fruchtbringende Gesellschaft" bestehend aus Künstlern, Literaten und Unternehmern. Die machten es sich zur Aufgabe, mit Hilfe von literarisch-künstlerisch-theologischen Arbeiten, das Volk zu sensibilisieren und es daran zu hindern, sich weiter als Kanonenfutter für ein paar kulturkämpferische Idioten (Heerführer und Päpste) herzugeben – das ist Aufklärung im besten Sinne.

Dazu kann man auch die Freimaurer im 18. Jahrhundert zählen, die zivile Religion, die indischen Aufklärer, Alexander Pope, die bereits erwähnten Herausgeber der Zeitungen "Observer" und "Spectator". Der Gesamtkomplex "Vorbild" lässt sich zusammenfassen in der Wirksamkeit der "Fruchtbringenden Gesellschaft" vom 18. Jahrhundert an.

Arrieregarde oder Wie das Neue auf das Alte lenken

Ihre visionären Ideen als Künstler-Kurator basieren somit auf einem retrospektiven Blick in die Kulturgeschichte. Eine solche Methode nenne ich "Retrovision". Damit meine ich den Blick in den Rückspiegel als Poetik der Erinnerung. Retrovision ist für mich weniger eine Flucht in die Erinnerung, sondern vielmehr die Möglichkeit, das Vergangene durchaus als etwas Gegenwärtiges zu erleben. Ich sehe da eine Wahlverwandtschaft zu ihrem Begriff "Arrieregardismus" und zu Ihrem Motto "Vorwärts Kameraden, Wir müssen zurück!" Ihre These lautet, dass als Avantgarde nur gelten sollte, was uns zwingt neue Traditionen aufzubauen. Neue Traditionen, das heißt, neue Verankerungen des historisch Gewesenen in der Gegenwart, neue Repräsentationen der Geschichte als Wirkungspotential in der Gegenwart wie sie zum Beispiel Loos und Co. im Hinblick auf die Vergegenwärtigung Palladios und Brunelleschis schufen; die Expressionisten im Hinblick auf den Manierismus des 16. Jahrhunderts und die Romanik des Frühmittelalters; Giacometti im Hinblick auf die etruskische Kunst.

Ich glaube, ich habe diese Methode der "Arrieregarde" wahrscheinlich am besten formuliert oder vielleicht sogar eingeführt. Ich kann diese These überprüfen, indem ich sage: "Zeige mein lieber Kurator, was denn das Neueste ist, das sich auch als Neuestes bewährt. Indem du das Neueste auf das Älteste treffen lässt, kann das Älteste sich verwandeln, als sei es zeitgenössisch neu." Das ist dann wirklich die Probe. Es geht darum, dass jemand imstande ist zu zeigen, wie ein Giacometti - und das war vor 50 Jahren noch ein Problem - gelesen werden kann als neuer, bisher so noch nie wahrgenommener Plastiker und Künstler, indem er ermöglicht, die bis ins 19. Jahrhundert völlig unbeachteten Kykladenskulpturen, mit neuen Augen zu sehen. Als seien sie Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. Der Kurator sorgt dafür, den Giacometti mit Skulpturen der Kykladeninseln zusammen auszustellen und eröffnet damit einen Horizont, der vorher so noch nie existiert hat. Oder der Ausstellungskurator der Brücke organisiert eine Konfrontation der Brücke 1905 mit El Greco.

Der Mann hieß Cossio, hatte 1908 die erste Arbeit in diesem Sinne, also in meinem Sinne, geschrieben: Avantgarde ist nur das, was Leute in bestimmten Traditionen formulieren. Der Kurator konfrontiert das Allerneuste, dass ja keine Bestimmung hat, sonst wäre es ja nicht neu, mit dem Ältesten, so dass das Älteste sich wandelt. Erst 1908 entdeckte der Kunsthistoriker Cossio, aus der Sicht der Expressionisten, den El Greco als grandiosen Künstler, und sorgte so dafür, dass er als Zeitgenosse der Expressionisten "verlebendigt" wurde. Loos konnte zeigen, dass Palladio und Brunelleschi moderne 20. Jahrhundertkünstler bzw. -architekten waren, weil sie mit der nackten, weißen Wand operierten, was in der Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt beispiellos war. Die Kuratoren haben die Möglichkeit, das Neue auf das Alte zu lenken, um die Wandlung des Alten zu bewirken.

Plötzlich werden ganze Jahrhunderte, völlig vergessene, versiffte, verdreckte, untergegangene Kulturen zu Zeichen einer grandiosen Gegenwärtigkeit.

Es gibt den Ausstellungsraum als leeren Container, darauf folgt auf den Fuß die "Kunst des Ausstellens": Gelungenes Ausstellen besteht nicht in der Aufzählung und Aneinanderreihung von Artefakten, sondern lebt von der Gestaltung und Vermittlung beziehungsreicher Erzählungen. Neu ist, dass nicht nur Dinge vermittelt werden, wie traditionell vorgesehen, sondern dass es zu einem lustvollen Herstellen von Atmosphären, Inszenierungen und Situationen kommt. Das führt zu einem verstärkten Blick auf die Bedeutung von Ausstellungs-Displays. Wie gehen Sie in Sachen Display bei ihrem aktuellsten Projekt "Lustmarsch durchs Theoriegelände" vor?

Das Display beim "Lustmarsch" ist so: Es gibt jeweils Räume oder meistens einen großen Raum, dessen Strukturierung wird durch den Aufbau eines je eigenen Displays ermöglicht. Elf Themen, Elf Displays. Das bedeutet die Eröffnung eines Containers. Das Museum ist ein Container, der Raum ist ein Container, ein Schrank ist ein Container, in dem die Werke als Grafiken aufbewahrt werden oder ein Raum, in dem Bilder hängen. Somit kriege ich verschiedene Container, je nach der Themenanzahl im Raum. Vom Netz bis zur Mülltonne, von der Papiertüte eines Künstlers, der an seinem Fahrrad 30?000 Papiertüten gesammelt hat, bis zur mobilen Hilfswohnstadt bei Katastrophen. In jedem Container ist ein ganzes Thema enthalten. Alles, was die Aktion zeigt, ist das Auspacken des Containers und das Präsentieren des Inhaltes. Während ich das mache, erzähle ich zu den Ausstellungstücken Geschichten. Da liegen hinten sozusagen die eröffneten Container und die Ausstellung besteht in parallelen Demonstrationen von elf Containments.

Das ist sehr unterschiedlich: bei einer Mülltonne sieht das anders aus als bei einem Tresor oder bei einem Netzwerk. Das wirkt sich dann natürlich jeweils anders auf die Präsentation und die Art der Integration des Publikums aus – manchmal ist es mittendrin, manchmal ist es außen drumherum, manchmal muss es durchgehen, sich ducken oder wie auch immer. Es soll damit verdeutlicht werden, dass die Wahl eines bestimmten Präsentationsmodus und einer Display-Form schon Einfluss auf die Thematisierung selbst hat. Kontextualisierung ist etwa eine Form der Thematisierung.

Oder klassischer: Hängeordnung. Die gewählte Petersburger Hängung ist schon eine Form der Demonstrierung des Sinns. Das Publikum muss ja gerade den Unterschied kennen lernen: zwischen einer Präsentation "Kunst im Tresor", "Kunst in der Mülltonne" oder "Das Fischernetz als Netzwerksvorstellung". Das Präsentieren der Unterschiedlichkeit ist ja der Gewinn an der ganzen Sache.

Das klassische Verständnis von Display hat seinen Ursprung im Warenhaus der 50er Jahre. David Riesman und andere entdeckten, dass die Wahrnehmung des Kunden sich verändert, wenn die Ware auf einer Schräge steht oder sie auf dem Wege zur Kasse links und rechts präsentiert wird. An der Kasse dürfen nur kleine Objekte sein, wie Schokoladentafel, Riegel, Zigaretten etc. Sie werden dort anders angegangen und angeeignet, als wenn sie stapelweise hinten im Regal stehen, wie alle andere Ware auch. Man entdeckte, dass sich die Ware im Regalvordergrund nicht unterscheiden sollte von derjenigen im Hintergrund, denn nur so lässt sich die Botschaft transportieren: "Du kannst weiter zugreifen." Die teuerste Fläche war diejenige auf Augenhöhe eines 1.71 Meter großen Menschen, was damals einem Durchschnittswert entsprach.

Ein ganz bedeutender Mann in Sachen Display war in den 30er Jahren der amerikanisch-österreichische Architekt Friedrich Kiesler. Kiesler hat mit Frau Guggenheim diese Verfahren der Kunstpräsentation entwickelt und wir haben das so Anfang der 70er Jahre in Wien wieder neu belebt.

Kiesler hat eine sagenhafte Karriere gemacht und gilt heute als einer der wichtigsten Ausstellungs-Architekten.

Eine große Bedeutung für die Ausstellungsgeschichte hat das Präsentieren auf den Messen. Das beginnt im 15. Jahrhundert mit den Ostern- und Herbstmessen. Dürer und alle anderen haben als Künstler diese Messen aufgesucht. Dort haben sie ihre Werke angeboten und verkauft. Durch die Aufnahme der Künstler in diese profane Herbst- oder Ostermesse wurden Standards gesetzt. Ab 1852 wurden mit der Weltausstellung in London eigene Typen der Entwicklung von Warenpräsentationen, also von Displays, entwickelt.

Die unterschiedlichsten Messen, vor allem die im elektronischen Bereich, haben noch für eine eigene Dynamik gesorgt, weil mit diesen Technologien im Kunstbereich jetzt auch gearbeitet werden kann.

Wenn ich Flachbildschirme in eine Ausstellung hereinhängen kann, muss ich damit ganz anders umgehen, als wenn ich eine ausgegliederte Abteilung für Video in einem eigenen Raum habe. Das sind zwar technische Herausforderungen, aber ob das auch eine Entwicklung in Bezug auf Potenz, Content bzw. Inhalt gebracht hat, das kann man bezweifeln. Zwar wurde die Technik des Zeigens weiter verbessert, aber dadurch wurde auch nicht klarer, was man überhaupt zeigen sollte. Das Gezeigte wurde nicht immer besser dadurch, dass es besser gezeigt werden konnte. Die Technik des Displays, die Technik des Präsentierens, die Technik der Hängeordnung, alles wurde immer anspruchsvoller, aber am Ende hatte man nur noch eine Ausstellung über das Ausstellen. Bedeutend waren nicht mehr die Produkte, sondern wichtig war nur die glanzvolle Präsentation an sich. So ist es mit allen Displays gewesen, auch in der Kunst. Es zählte nicht mehr das Kunstwerk, sondern im Vordergrund stand die Ausstellung als Ereignis und Event.

Hier kommt meine eigene Geschichte des Ausstellungsmachens hinein. Für mich waren wirklich diejenigen Ausstellungen wichtig, die singulär, von einzelnen Kuratoren ohne Institutionshilfe und ohne öffentlichen Etat realisiert worden sind – quasi als Einmann-Unternehmen. Das ist für mich das Vorbild schlechthin. Die Kuratoren als Einmann-Unternehmen demonstrieren, was man als Einzelner auf die Beine stellen kann. Das ist das, was an der Kunst spannend ist. Sonst gehe ich in die Wissenschaft, da habe ich Gruppen, da habe ich Teams. Auch in der Wirtschaft bin ich dauernd im Verbund. Nur in der Kunst bin ich singulär und zugleich Teil eines wissenschaftlichen Systems. Ich bin alleine und kann zeigen, was das noch bringt.

Redaktionshinweis

Das von Bianchi geführte Interview mit Bazon Brock entstand im Rahmen des von Januar 2005 bis Ende 2006 laufenden Forschungsprojekts «Ausstellungs-Displays. Innovative Entwürfe für das Ausstellen von Kunst, Medien und Design in kulturellen und kommerziellen Anwendungen», das am Institut Cultural Studies (ICS) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ) angesiedelt ist. Die Mitglieder des Projekts sind Paolo Bianchi, Ursula von Keitz, Dorothee Richter, Sigrid Schade (Instituts-und Projekt-Leitung) und Katharina Tietze. Das Forschungsprojekt wird von der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) in Bern und mehreren Partnerinstitutionen mitfinanziert. Die Ergebnisse der Recherche werden vom "Kunstforum International" als einem der Partner im Forschungsprojekt im kommenden Jahr in den beiden Bänden "Ausstellungs-Displays" und "Neues Ausstellen" publiziert. Die weiteren Partner des Projekts sind: Bellprat Associates, Winterthur/Schweiz; Institute for Curatorship and Education ICE, Edingburgh/UK; Kornhausforum Bern, Bern; Kunstmuseum des Kantons Thurgau, Kartause Ittingen, Warth/Schweiz; Museum für Gestaltung, Zürich; O.K Centrum für Gegenwartskunst, Linz.

siehe auch:

-

Das Leben als Baustelle – Scheitern als Vollendung – Abschnitt in:

Lustmarsch durchs Theoriegelände

Buch · Erschienen: 10.10.2008 · Autor: Brock, Bazon

-

Bewirtschaftung des Himmels mit dem ganz irdischen Hirn. Der Metaphysiker Weibel als Gedankenseher – Abschnitt in:

Verleihung des Lovis Corinth-Preises an Peter Weibel

Action Teaching · Termin: 02.10.2020, 18:00 Uhr · Veranstaltungsort: Regensburg, Deutschland · Veranstalter: Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg · Veranstaltungsort: Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg